В главе формируется поле наиболее существенных идей фенотипического подхода к дерматологии; проводится концептуализация клеточного, а следовательно, и фенотипического разнообразия кожи человека; демонстрируются практические примеры оценки фенотипического состояния конкретного образца кожи человека. Все это выводит к ряду возможностей фундаментальной трансформации дерматологии, созревшей до цитологического уровня понимания ее предметной области. На этой основе приводится обобщение основных положений теории фенотипической дерматологии.

Теории должны не только объяснить создавшееся положение дел, но и старый опыт также должен быть выводим из них.

К. Поппер

Роль теоретических предположений состоит в том, что с их помощью достигается систематизация научного знания, предполагающая использование теоретических утверждений, выявив которые (руководствуясь правилами логики) можно вывести из них все другие утверждения, в том числе и те, которые допускают эмпирическую интерпретацию. Методологическая функция теоретических понятий связана с их применением для обобщений и расширения научного знания. Ведь известно, что эмпирические обобщения обнаруживают определенную регулярность в функционировании предметов и явлений, которая в жизни часто оказывается за рамками наблюдения. Они также не объясняют механизм или причину такой регулярности40.

Скажем, тот или иной диагноз формируется путем повторной многократной встречаемости его симптомов. Однако если мы знаем, какой механизм предопределяет появление этих симптомов, на основе наблюдений, но уже на уровне молекул, то в дальнейшем нам нет необходимости использовать каждый раз трудоемкие и зачастую дорогостоящие методы диагностики, поскольку нам известен механизм возникновения тех или иных элементов сыпи. Когда-то и обычная лупа была дорогим и не всем доступным прибором. Но знания, полученные с ее помощью, находили отражение в книгах в виде описаний тонкостей различения сыпи, предоставляя дерматологам новые сведения о клинической картине и реализуя их в новых понятиях.

В свете этого важнейшую роль в теории играет установление доказательства существования связей между теоретическими знаниями и эмпирически проверяемыми следствиями. Только абстрактные понятия составляют концептуальное ядро теории и могут объяснить эмпирические факты. Поэтому исходным пунктом построения теории, ориентированной к прагматичной реализации ее выводов, становится выдвижение абстрактных понятий. Целенаправленное применение клеточных технологий в практике дерматолога, рассмотренное в предыдущей главе, указало на возможность преображения современной дерматологии. Признаком этого преображения является то, что «единицей» исследования состояний кожи становится не картина ее патологических симптомов, а особенности субпопуляции клеток ее конкретного участка.

В рассматриваемой области исследовательской практики существенным оказывается то, что можно назвать дефицитом концептов для различения и объяснения новой реальности. Это обстоятельство побуждает к формированию фронта новых понятий относительно состояний кожи и к поиску методов порождения смыслов для дерматологии нового типа – фенотипической.

Фенотип, в переводе с древнегреческого означающий «образец», – это совокупность признаков и характеристик, присущих биологическому объекту на определенной стадии развития. Фенотип объекта (в нашем случае это клетка кожи), в процессе феногенеза формирующийся на основе генотипа, меняется под воздействием факторов внешней среды. Термин «фенотип» предложил датский ученый, профессор Института физиологии растений Копенгагенского университета, член Шведской академии наук Вильгельм Людвиг Иогансен в 1909 г. в работе «Элементы точного учения наследственности», введя понятия «ген», «генотип» и «фен», «фенотип», чтобы различать наследственность организма от того, что получается в результате ее реализации. В 1903 г. в работе «О наследовании в популяциях и чистых линиях» он же ввел термин «популяция» (в переводе с латинского – «население»), представляющий собой совокупность биологических объектов одного вида, длительное время занимающих определенный ареал в пространстве и частично или полностью изолированных от представителей других таких же групп.

Клеточной популяцией в цитологии называют группу однородных по определенному критерию клеток. Соответственно, субпопуляцией следует называть подвид клеток, выделенный из всего разнообразия клеток кожи на основании выполняемой ими функции. Ткань или орган (в нашем случае – это кожа) есть генеральная совокупность (родовая) для всех ее клеток, относительно которых предполагается делать выводы.

Логично, что каждая субпопуляция, состоящая из клеток, одновременно отражающих специфическую функционально-клеточную структуру элементарного фрагмента кожи, представляет собой ее специфический фенотип. Тогда уточненное определение исследовательской области может звучать следующим образом.

Фенотипическая дерматология – это раздел теоретической дерматологии, изучающий фенотипическое разнообразие клеток кожи человека.

Технологические возможности проточной цитометрии, позволяющие анализировать субпопуляции клеток и идентифицировать их количество, оценивая их функциональное состояние, в совокупности с запросом дерматологов к более строгому пониманию патологических процессов на клеточном уровне создают исследовательские предпосылки для освоения подходов к измерению разнообразия функциональных состояний клеток кожи. Вместе с ними к практике традиционной дерматологии сразу возникают вопросы, на которые существующая научная парадигма ответов не дает.

Попытки найти ответы на эти вопросы приводят к пониманию теоретических проблем в современной традиционной дерматологии, а именно:

По мере расширения пространства вопросов и теоретических проблем объективно возникают трудности, связанные с использованием знаний о разнообразии функциональных состояний клеточных фенотипов кожи в диагностической и лечебной практике, с подходами к измерению этого разнообразия и подходами к разработке методов лечения, обнажая научную проблему, которая формулируется следующим образом.

Как возможно увидеть и понять картину состояний кожи, открывающуюся на уровне исследования фенотипов ее клеток, с практическим и теоретическим использованием знаний о последствиях динамики ее фенотипического разнообразия?

Данная проблема является проблемой концептуального значения, по отношению к которой не ясно, как о ней думать, чтобы решать. В переводе с древнегреческого термин «проблема» означает трудность или преграду, для преодоления которой предпринимаются практические и теоретические усилия. Артур Шопенгауэр об этом писал: «Только при намеренно совершаемых экспериментах познание идет от причины к действию, то есть по верному пути; но самые эти эксперименты предпринимаются только вследствие гипотез».

Гипотеза состоит в том, что обозначенная научная проблема будет решена, если:

Критически обсуждая и проверяя гипотезы, мы исключаем те из них, которые решают проблемы хуже, и выбираем лучшие, которые решают их более эффективно и адекватно. «При этом, – пишет Поппер, – я опираюсь на неодарвинистскую теорию эволюции, но в новой формулировке, в которой "мутации" интерпретируются как метод более или менее случайных ошибок, а "естественный отбор" – как один из способов управления ими с помощью устранения ошибок»41.

Однако вряд ли существует достоверный логический переход от эмпирических фактов к теоретическим законам, поскольку в эмпирическом познании отсутствуют теоретические понятия. Единственный путь для их открытия заключается в выдвижении общих по форме гипотез, следствия которых надежно подтверждаются практическими наблюдениями. Так, для проверки гипотезы и решения обозначенной научной проблемы на первый план выходит ряд задач.

Решение изложенных задач позволит проверить гипотезу, которая, получив воспроизводимое подтверждение, станет основанием теории фенотипического разнообразия клеток кожи.

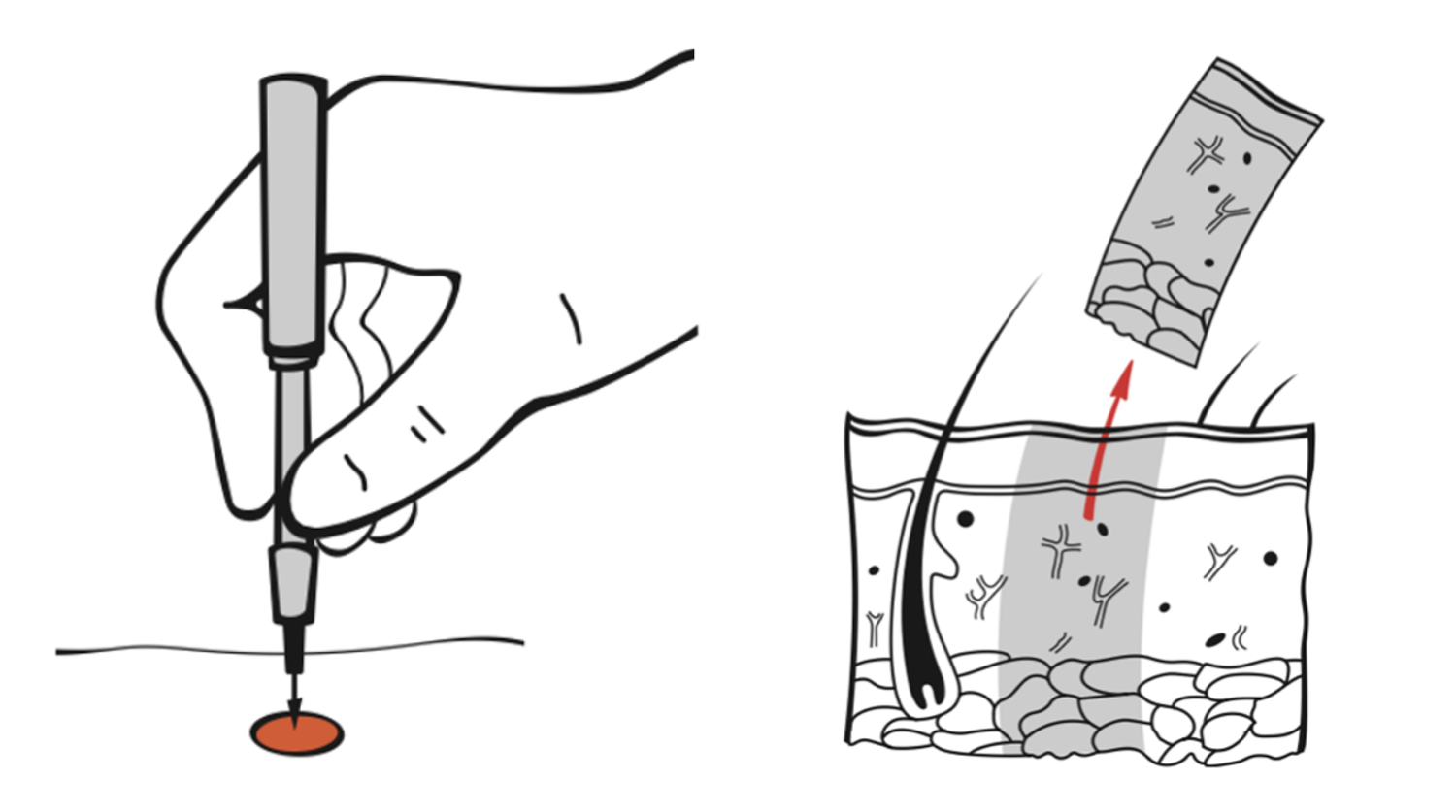

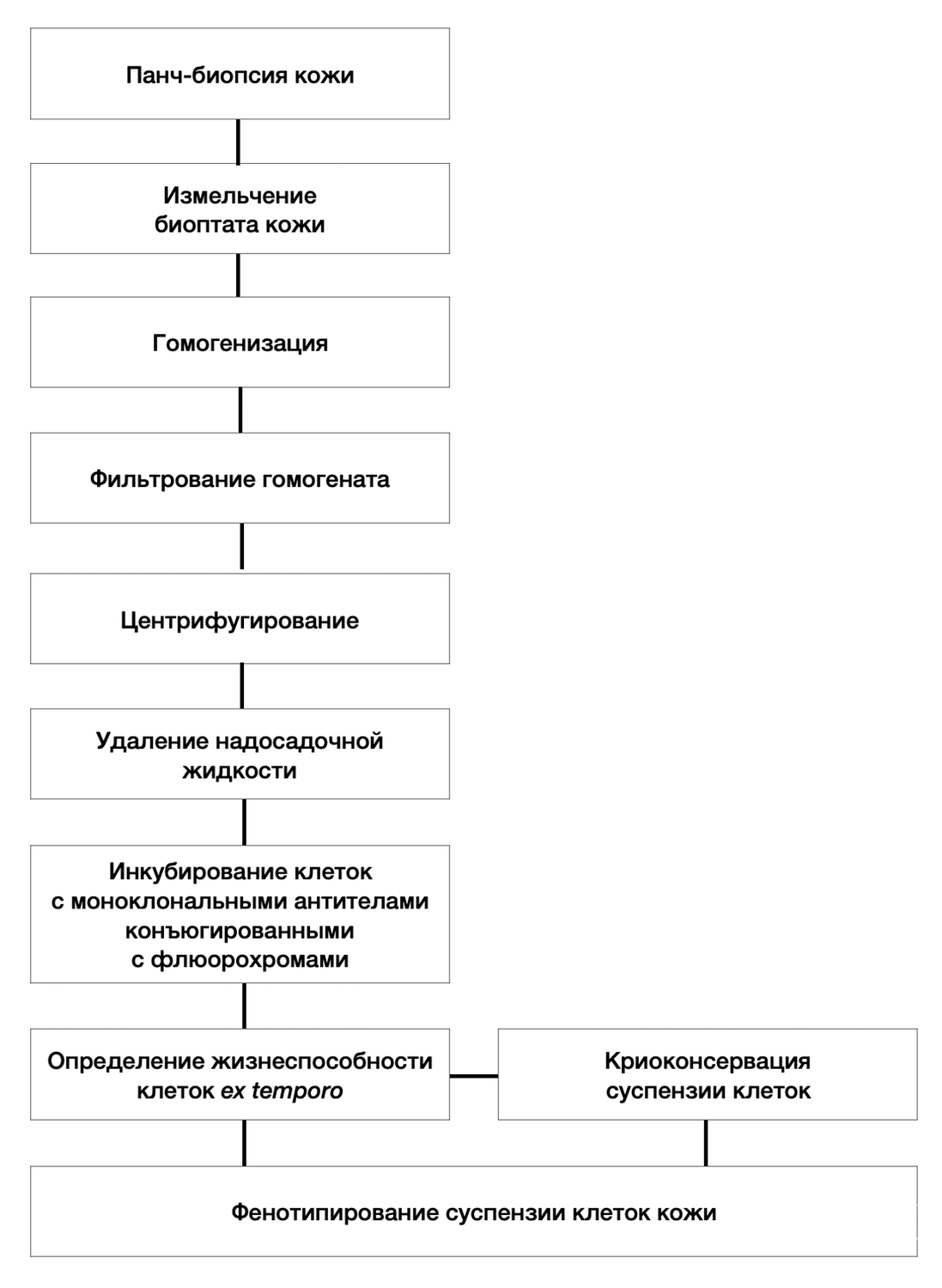

Отбор биоптатов кожи для экспериментального исследования проводился с использованием инструмента для панч-биопсии 2 мм (рис. 24).

Рисунок 24. Инструмент для панч-биопсии 2 мм

При взятии материала панч направлялся перпендикулярно поверхности кожи, с надавливанием сверху вниз и вращением его по часовой стрелке и против нее до погружения на требуемую глубину. После панч аккуратно вынимался. С помощью иглы биоптат извлекался из полости и хирургическим лезвием отсекался по нижнюю часть образца от тела пациента (рис. 25). На образовавшуюся ранку накладывался шов и бактерицидный пластырь.

Рисунок 25. Введение инструмента для панч-биопсии, извлечение тканевого материала

Биоптат кожи, согласно авторской технологии, описанной в патенте на изобретение «Способ получения жизнеспособной гетерогенной популяции клеток кожи» (Приложение 1)42, заливался 1 мл 0,9 % водного раствора хлорида натрия и помещался в рабочую камеру автоматической системы для механической гомогенизации ткани Medimachine (Becton Dickinson, США).

Гомогенизация ткани проводилась в течение 30 секунд при температуре +23 °С. Гомогенат извлекался стерильным шприцем. Рабочая камера гомогенизатора трижды вымывалась 0,9 % водным раствором хлорида натрия по 1 мл. Затем гомогенат фильтровался через инертный фильтр для клеток с нейлоновой сетчатой структурой и диаметром пор 20 мкм. Далее гомогенат центрифугировался для удаления надосадочной жидкости при 400 g и температуре +23 °С в течение 5 минут (рис. 26).

Рисунок 26. Гомогенизация биоптата и пробоподготовка

Полученный образец кожи исследовался методом проточной цитометрии с фенотипированием клеточной суспензии ex tempore и после криоконсервации. Для второго варианта проверенный на стерильность образец клеток кожи помещался в криопробирку Costar 2 мл с раствором для замораживания (90 % Fetal Bovine Serum и 10 % DMSO в качестве криопротектора), затем образец замораживался в парах жидкого азота t° -140 °C со скоростью 1 °C в минуту методом витрификации либо с использованием аппарата программного криоконсервирования тканей (рис. 27), с последующим размещением образцов в криохранилище (рис. 28).

Рисунок 27. Программный замораживатель PLANER Kryo 560-16 (Planer, Великобритания)

Рисунок 28. Криохранилище Taylor-Wharton К24 (IC Biomedical, США)

Клетки кожи инкубировались в течение 20 минут в защищенном от света месте с моноклональными антителами, конъюгироваными с флюорохромами: флюоресцеинизотиоцианатом (FITC), фикоэритрином (РЕ – Texasred (ESD)), PE/CY5 (PC5), PE/CY7 (PC7). Жизнеспособность клеток определялась с помощью внутриклеточного красителя 7-amino-actinomycin D RUO (7AAD). Принципиальная схема способа представлена на рисунке 29.

Рисунок 29. Схема пробоподготовки жизнеспособной гетерогенной популяции клеток кожи для фенотипирования с целью прецизионной диагностики

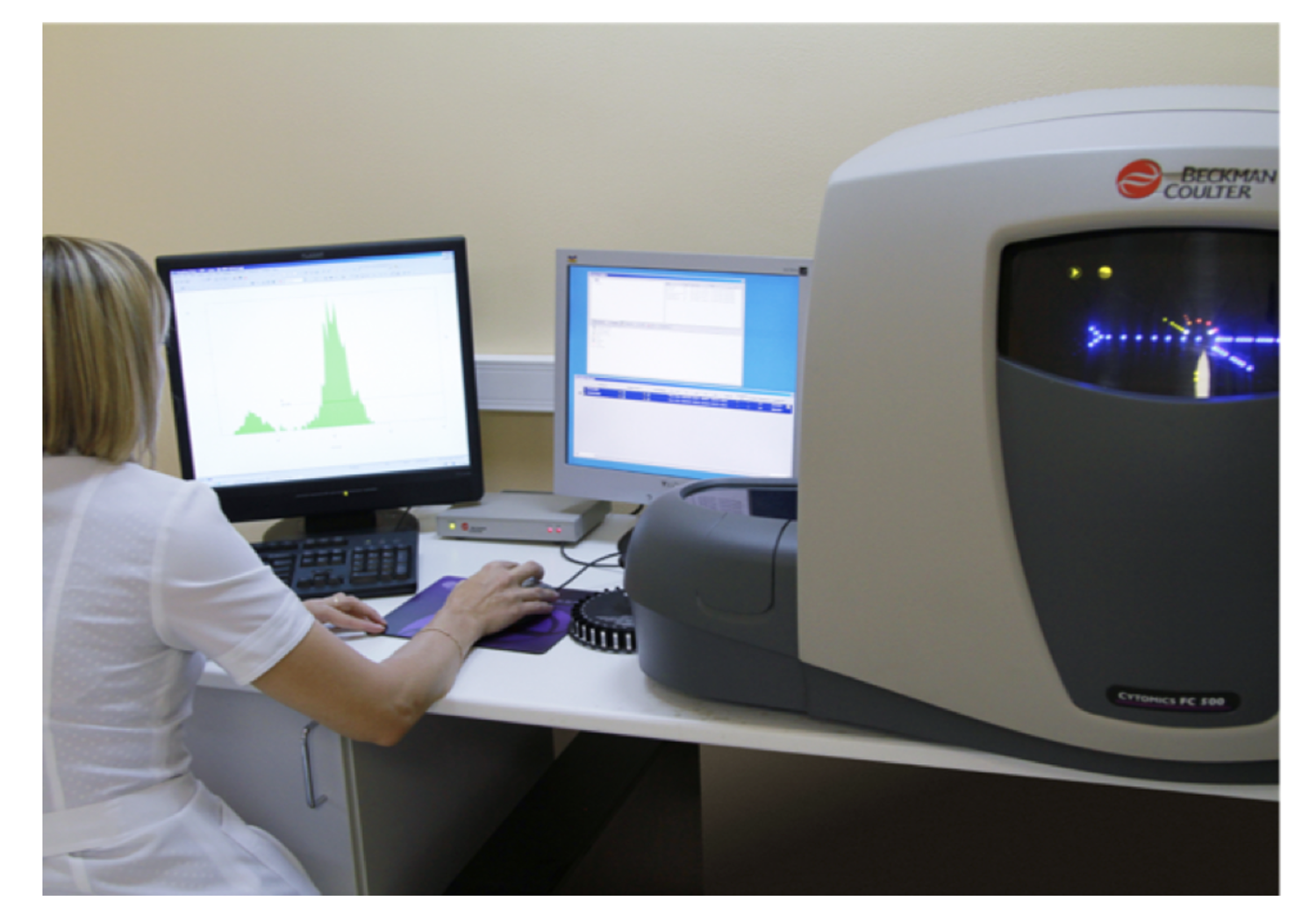

Фенотипирование клеточной суспензии, приготовленной оригинальным авторским способом, описанным в патенте на изобретение «Способ определения субпопуляционного состава клеток кожи и получения цитоиммунограммы кожи» (Приложение 2), проводилось на проточном цитометре Cytomics FC500 (Beckman Coulter, США) (рис. 30).

Рисунок 30. Фенотипирование клеточной суспензии на проточном цитометре Cytomics FC500 (Beckman Coulter, США)

Поскольку известно, что резидентные клетки играют главную роль в гомеостазе кожи43, выбор типа маркеров определяется задачей исследования, для решения которой необходимо выделение наиболее влияющих на патогенез изучаемого заболевания кожи или состояния субпопуляций ее клеток. С опорой на научные сведения о том, что кератиноциты составляют более 90 % клеток верхнего слоя кожи – эпидермиса44, а клетки дермы в подавляющем большинстве представлены фибробластами (фиброцитами), тучными клетками, моноцитами (макрофагами), эндотелиальными, дендритными клетками и лимфоцитами45, из которых 90 % – Т-лимфоциты, расположенные в верхних слоях дермы и эпидермисе, а 10 % – В-лимфоциты с местонахождением в средних и глубоких слоях дермы46, в качестве базового набора маркеров, дифференцирующих субпопуляции клеток и характеризующих динамику мембранных событий этих субпопуляций, могут быть взяты следующие: CD3, CD4, CD8, CD14, CD16, CD19, CD34, CD44, CD45, CD49, CD54, CD63, CD80, CD146, CD203c; CD207, CD24947.

С учетом сведений о доказанной функциональности была определена панель маркеров их дифференцирования, наиболее точно характеризующих динамику состояний основных субпопуляций клеток кожи:

Идентификация выполнялась путем регистрации двух параметров: бокового светорассеяния (side scatter) и флюоресценции по 3 каналу (FL3). Для корректного исключения из зоны анализа всех частиц, которые не соответствовали по размерам и гранулярности живым клеткам, вводили необходимые логические ограничения в гистограммы распределения частиц по малоугловому, боковому светорассеянию и CD45. В каждой пробе анализировали не менее 106 клеток.

Для регистрации получаемых результатов предлагается бланк медицинского документа «Цитоиммунограмма кожи» (рис. 31), в котором представлен состав клеток кожи с указанием фенотипа каждой субпопуляции для заполнения лаборантом числовых данных в относительных и/или абсолютных единицах по результатам исследования.

Рисунок 31. Бланк медицинского документа «Цитоиммунограмма кожи»

Длительное время единственным способом получения объективной информации о морфофункциональном состоянии клеток кожи оставалась инцизионная биопсия, инвазивность которой ограничивала ее применение и практически исключала динамические наблюдения. По причине наличия уникальных связей клеток кожи, препятствующих их разделению и изучению в жизнеспособном состоянии in vitro, эта задача оказалась сложна, но решаема. Способ получения гетерогенной популяции клеток кожи человека (Приложение 1) и способ определения субпопуляционного состава клеток кожи с оформлением цитоиммунограмм кожи (Приложение 2) открыли новые исследовательские возможности для теоретического и практического обновления традиционной дерматологии.

Идея изучения сравнительно статичного состояния инфильтрата, которое в отличие от циркулирующего резерва крови не меняется быстро, создает объективное представление о происходящих в коже процессах и добавляет к информации о том или ином заболевании кожи данные, полученные c использованием целевых панелей маркеров. Помимо того, что возрастает точность, такая диагностика отвечает требованиям, предъявляемым к таргетной терапии, при которой используют информацию о молекулах внутренней среды человека для предотвращения, диагностики и лечения заболеваний48, терапия становится ориентированной на конкретные целевые молекулы в клетках пациента. Изобретения были представлены научному сообществу Х конференции иммунологов Урала с международным участием (рис. 32).

Рисунок 32. Доклад «О перспективах применения цитоиммунограммы кожи» в рамках Х Международной конференции иммунологов Урала (Тюмень, 2012)

Резолюцией конференции изобретения признаны перспективными для развития дерматологии и практичными для лечения кожных заболеваний, а представленные патенты были рекомендованы к внедрению в систему общественного здравоохранения (рис. 33).

Рисунок 33. Президиум Х конференции иммунологов Урала с международным участием (Тюмень, 2012). Слева направо: Э. А. Кашуба, ректор Тюменской государственной медицинской академии, профессор, д. м. н.; Н. С. Брынза, первый заместитель директора Департамента здравоохранения Тюменской области, заведующая кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья Тюменской государственной медицинской академии, профессор, д. м. н.; В. А. Черешнев, академик РАН и РАМН, президент Российского научного общества иммунологов и Уральского общества иммунологов, аллергологов и иммунореабилитологов, директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по науке и наукоемким технологиям, профессор, д. м. н.; В. П. Мельников, академик РАН, директор Тюменского научного центра СО РАН, профессор, д. г. н.; И. А. Тузанкина, ученый секретарь Института иммунологии и физиологии УрО РАН, профессор, д. м. н.; А. А. Ярилин, профессор, д. м. н.

Наряду с воспроизводимым подтверждением гипотезы данные изобретения являются фактическим основанием теории фенотипического разнообразия клеток кожи, открывая тем самым пространство дальнейших теоретических и практических исследований.

Воплощение изложенных выше идей опирается на овладение полным разнообразием возможных состояний клеток кожи и его динамики в разных условиях. Знание об этом разнообразии может быть получено в результате теоретического обобщения экспериментально проявленных феноменов состояний субпопуляций одновременно всех видов клеток элементарных фрагментов кожи со специфическими функциональными структурами. Возможность такого обобщения предоставляют методы технологий концептуального анализа и синтеза как методы смысловой расчистки сложных предметных областей49.

Далее это обобщение проводится в виде концептуализации феноменологии состояний кожи, что позволит выводить логически строгие следствия из результатов экспериментальных исследований кожи на клеточном уровне. На этой основе может быть разработано поле понятий для определения состояний кожи в статике, естественных переходов состояний кожи, а также переходов состояний кожи, обусловленных различными видами искусственного вмешательства в нее на клеточном уровне.

Существо концептуализации заключается в обоснованном определении понятий, придающих размытой предметной области ясную картину, позволяющую выводить из нее логически строгие следствия. Наиболее продуктивным способом концептуализации является задействование методов концептуальной технологии, разработанной в научно-прикладном направлении «Концептуальный анализ и проектирование систем организационного управления» (школа С. Никанорова)50.

Эти методы используются при конструировании и синтезе понятий в тех областях практики, которые нуждаются в концептуально строгих различениях реальности. Их применение позволит теоретически развить результаты представленного выше экспериментального исследования кожи человека.

Основной особенностью этой технологии является то, что конструирование понятий и систем понятий происходит здесь после обоснования неких смысловых представлений о существенных признаках предметной области в виде ядер формальных аксиоматических теорий, что позволяет задействовать математический аппарат. В концептуальных технологиях используется математика родов структур Н. Бурбаки51.

Это создает возможность строить из исходных представлений некие родовые теории предметной области и формальными средствами выводить из них логически непротиворечивые следствия в виде большого разнообразия новых (видовых) понятий.

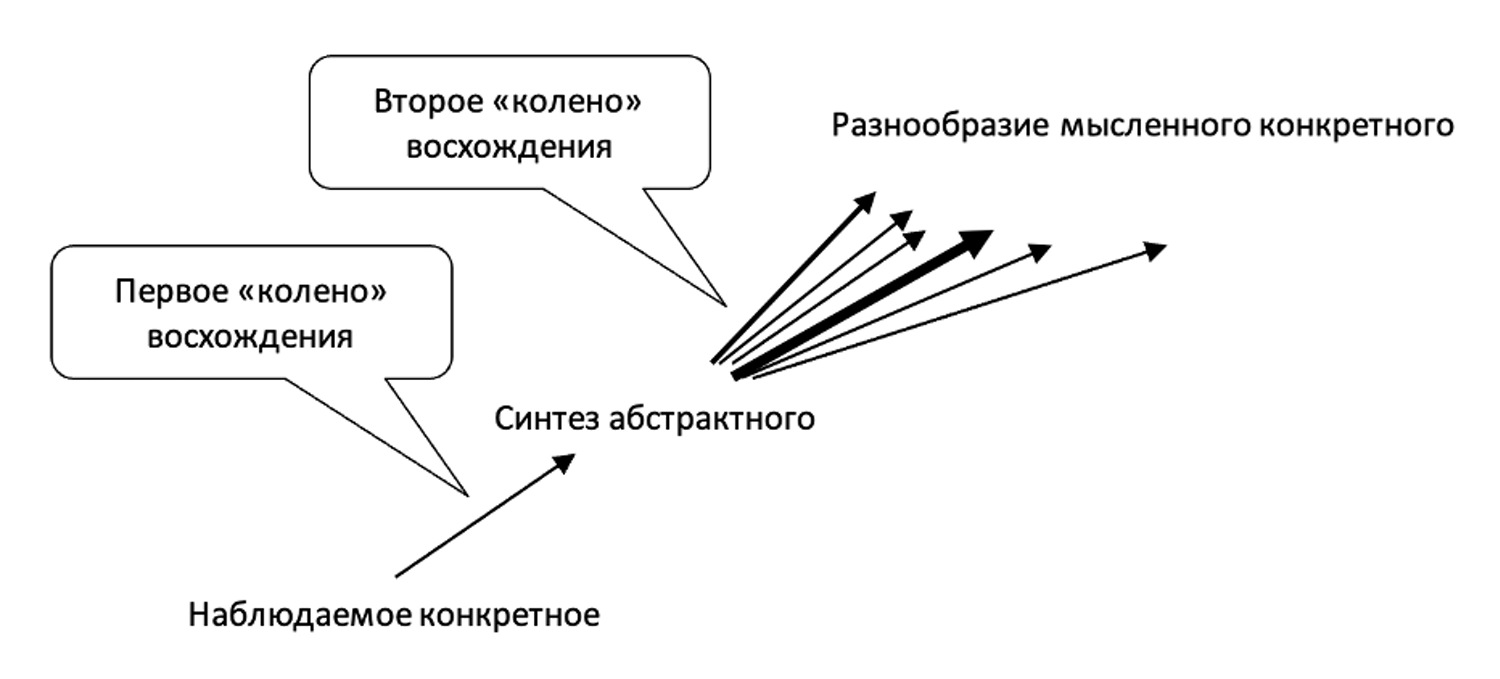

Удобство концептуальной технологии для объяснения вскрытых дерматологических феноменов состоит в том, что в ее инструментальной линии мышление «отталкивается» от наблюдаемых и упорядоченно истолкованных конкретных примеров кожи, восходит к их абстрактному представлению и далее восходит к разнообразию мысленного конкретного, каким является совокупность видовых концептов всей предметной области.

Эта логика опирается на метод мышления, известный как метод «двухколенного восхождения» (см. рис. 34), который в работах С. П. Никанорова приобрел технологичный облик, разрешивший проблему инструментального выхода к новому знанию о конкретном52.

Рисунок 34. Схема метода «двухколенного восхождения» к конкретному

Формой восхождения от абстрактного к конкретному в концептуальной технологии являются операции синтеза родов структур. Они дают нам шанс существенно расширить представление о разнообразии эффектов, которые открываются на клеточном уровне исследования кожи.

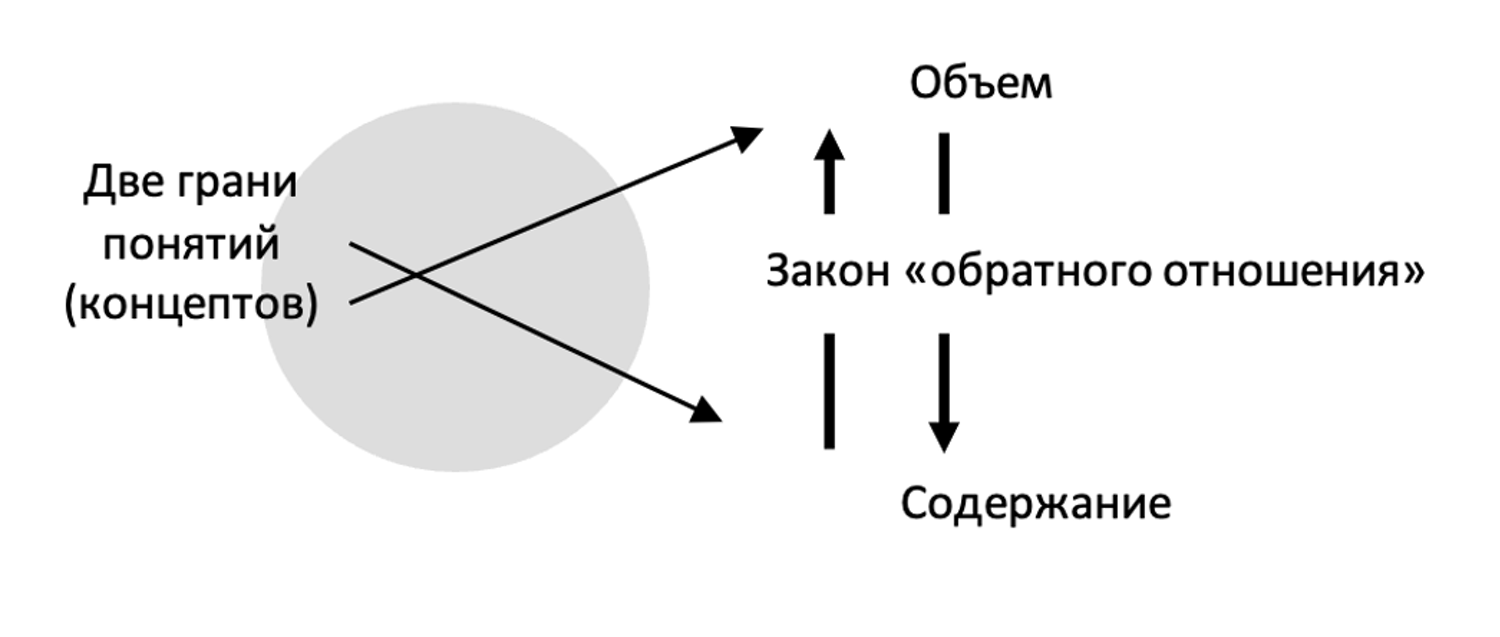

Другая полезная для нашего случая особенность применения концептуальной технологии состоит в том, что родовые структуры предметной области строятся здесь в виде системы понятий (концептов), которые являют собой представления о предметах с разной глубиной абстрактности. Это означает, что, давая определение любому компоненту предметной области, исследователь сознательно фиксирует тот уровень абстрактности, с которым будет проводиться работа мышления. Следствием этого обстоятельства является то, что в операциях над понятиями будет участвовать ограниченное, фиксированное множество объектов, «попадающих» под сформированные определения. Этот факт есть проявление закона «обратного отношения содержания понятий и их объема» (рис. 35). То есть оперирование понятиями происходит как оперирование теми разнообразиями объектов, которые подпадают под это понятие.

Рисунок 35. Схема закона «обратного отношения между содержанием и объемом понятий»

Поскольку любые понятия можно использовать для формирования содержательных отношений с другими понятиями, то это влечет за собой возможность порождать и преобразовывать конструкции с фиксированным составом объектов, т. е. порождать новые разнообразия и оперировать ими. Следствием этой возможности является то, что при сознаваемом и точно установленном содержании отношений в системах понятий задействуются операции над объемами понятий как над множествами и по результатам этих операций восстанавливаются содержания понятий53.

Обобщенно логика концептуализации может быть представлена в виде следующих операций.

Видится, что применение методов концептуального анализа и «расчистки» исследуемой предметной области позволит теоретически развить итоги исследований кожи человека.

Далее проводится концептуализация феноменологии состояний кожи в статичном режиме, которые можно рассматривать как мгновенные «срезы» динамики ее состояний.

В границах этой предметной области могут быть получены концепты, определяющие полное разнообразие клеточных субпопуляций с различением в них всевозможных признаков клеток, состояний их активности и функций в структуре конкретного биоптата кожи.

Существо исходных различений представляется в следующих утверждениях.

Эти утверждения служат основанием для создания концептуальной схемы, которая будет отражать полное теоретически возможное разнообразие феноменов состояния кожи и позволит теоретически различать разнообразие ситуаций, возникающих в коже на клеточном уровне.

Эта схема54 строится на двух базисных понятиях, выраженных в виде множеств, которые определяют разнообразие состояний кожи:

Х1 – множество видов клеток кожи; это все уникальные, то есть те отличные друг от друга клетки, которые участвуют в создании феноменов здоровья кожи;

Х2 – множество отличительных признаков клеток, которые экспериментально обнаруживаются специальными маркерами.

Родовое отношение между этими понятиями определяется тем, что каждый вид клетки может иметь все возможные группы признаков, а в субпопуляции может оказаться любое количество клеток каждого вида. Это отношение в языке теории родов структур имеет следующий вид:

D ∈ B(Х1 × В(Х1)),

где «×» – знак декартового произведения множеств, а «B» – знак булеана (множества всех подмножеств исходного множества).

Тип этой структуры: «Множество подмножеств пар: видовая клетка и группа принадлежащих ей признаков». Эта структура определяет все разнообразие ситуаций, которые могут возникать в субпопуляциях, образуемых конкретными составами клеток кожи с конкретными признаками, а, следовательно, с конкретными функциями. Она выражает все ситуации, когда в конкретной пункционной биопсии кожи можно рассматривать отдельно друг от друга такие субпопуляции, в которые собраны клетки всех видов или лишь нескольких вместе с их проявившимися функциями. Разнообразие их велико, но измеримо. Для примера при 12 видах клеток и 24 признаках количество фенотипов субпопуляций достигает 2201326592.

По существу, эта родовая концептуальная схема определяет полное фенотипическое разнообразие кожи, не ограниченное объемами входящих в родовую структуру множеств. Она открывает возможность различать фенотипы с полными/неполными наборами видов клеток со всеми разнообразными активностями функций, включая и те, в которых все виды клеток одновременно проявляют все свои функции. Теоретически эти различения возникают как видовые концепты (термы), логически выводимые из концептуальной схемы D формальными средствами. Например, фенотипы субпопуляций, образованные из клеток, которые пассивны в конкретной пункционной биопсии кожи, то есть не проявляют свои функции, формально выводятся из родовой концептуальной схемы следующим термом (T1):

Т1 = {х ∈ Х1 | (∃d ∈ D) & (pr1 d = x) & (pr2 d = Ø)}.

В родовой концептуальной схеме оказываются различимыми необычные, но теоретически возможные ситуации. К примеру, когда среди клеток одного вида окажутся клетки с разными наборами функций (терм Т2). Это принудит исследователей отвечать на серии вопросов о том, каковы свойства таких фенотипов субпопуляций клеток и как это сопряжено с иммунопатогенезом, которые являются предметом изучения дерматологии, как науки о коже и ее заболеваниях.

Т2 = {t ∈ B(Х1) | (x1 ∈ t) & (x2 ∈ t) & (x1 = x2) ⇒ ((∃d1 ∈ D) & (∃d2 ∈ D) & (pr1 d1 = x1) & (pr1 d2 = x2) & (pr2 d2 ⋂ pr2 d1 = Ø))}.

В качестве примеров возможных фенотипически различных состояний кожи могут быть выражены следующие ситуации.

Т3 = {t ∈ B(Х1) | (∃x2 ∈ X2) & (∀x1∈t ∃d ∈ D) & (x1 = pr1 d) & (x2 ∈ pr2 d)}.

Т4 = {t ∈ B(Х1) | (x1 ∈ t) & (x2 ∈ t) ⇒ ((∃d1 ∈ D) & (∃d2 ∈ D) & (pr1 d1 = x1) & (pr1 d2 = x2) & (pr2 d1 = pr2 d2))}.

Т5 = {t ∈ B(Х1) | (x1 ∈ t) & (x2 ∈ t) & (x1 ≠ x2) ⇒ ((∃d1 ∈ D) & (∃d2 ∈ D) & (pr1 d1 = x1) & (pr1 d2 x2) & (pr2 d2 ⋂ pr2 d1 = Ø))}.

Т6 = {t ∈ B(Х1) | ((∃d ∈ D) & (pr1 d = pr2 t) & ((x1 ∈ pr1 t) ⇒ ((∃1d ∈ D) & (pr1d1 = x1) & (x2 ∈ pr2 d1) ⇒ (x2 ∈ pr2 d))))}.

Т7 = {t ∈ Х2 × B(X1) | (x1 ∈ pr2 t) ⇔ ((∃d ∈ D) & (x ∈ pr1d) (pr1 t = pr2 d) & (pr2 t = pr1 d2))}.

Таким образом могут быть выведены все теоретически возможные комбинации клеточных составов всех видов субпопуляций с их функциональными характеристиками, что позволит обнаруживать классы потенциальных ситуаций, которые до сих пор не различимы в дерматологии. Это обстоятельство объясняет тот факт, что гигантское разнообразие кожных заболеваний, с которыми имеют дело практикующие дерматологи, еще не приобрели своих имен и тем более уникальных подходов к лечению.

Разумеется, это возможность построить теоретическую основу для различных классов экспериментальных исследований свойств фенотипического разнообразия кожи и на этой основе ставить новые классы задач на исследования ситуаций здоровья/болезни с разными составами функций при конкретных наборах видовых клеток.

Представленный результат концептуализации приводит к статичной картине разнообразия возможных состояний клеток кожи. Этот результат полезен для определенного класса задач теоретической, а следовательно, и практической дерматологии. Но, разумеется, эта картина не «покроет» всего пространства ее задач. Для этого планируется развернуть работы в направлении концептуализации других предметных областей. В настоящее время видятся как минимум два направления подобных работ.

Эти работы составляют перспективу теоретического и экспериментального развития фенотипической дерматологии. Однако состоявшаяся картина феноменов кожи на цитологическом уровне позволяет сделать первые выводы о направлениях ее практического использования.

Первыми следствиями из состоявшегося подхода могут быть следующие.

Концептуализация феноменологии состояний субпопуляций клеток кожи и ее динамики позволила вывести до сих пор скрытые обстоятельства на эксплицитный уровень. Эти возможности придают экспансивный характер порождению задач теоретических исследований, которые не могли быть поставлены прежде. За каждым типом таких задач стоит проблема распознавания частных свойств сложной морфологии клеток кожи:

Выводимые задачи стали основанием для постановки новых, более «тонких» экспериментов и одновременно генератором требований к развитию экспериментальной базы дерматологии, опирающейся на различия фенотипов субпопуляций клеток кожи.

Дальнейшее углубление концептуальных различений состояний субпопуляций клеток кожи и их динамики обнаружило классы потенциальных ситуаций, которые до сих пор не различимы в дерматологии. Не случайно целью работы стало устранение несоответствия между новыми фактами и старыми способами их объяснения через построение теории, объясняющей состояния кожи на уровне фенотипов ее субпопуляций клеток и пригодной для практического и теоретического развития дерматологии, а также прагматичного использования знаний о последствиях динамики фенотипического разнообразия клеток кожи человека.

Согласно закону Линуса «теория и практика иногда сталкиваются, и когда это случается, теория проигрывает, всегда»55. Все же наиболее прагматичным и претворяющим шагом к практике является создание теории, в которой̆ с помощью положений и обобщений выражаются объективные, реальные отношения элементов системы. Этот метод Ньютон называл методом принципов, а теперь его называют гипотетико-дедуктивным методом, так как в нем в качестве аксиом используются принципы или гипотезы, отображающие существенные свойства и отношения явлений и процессов изучаемой области. Верно и то, что стандарты получения теоретического знания обеспечивают ему гораздо большую правдоподобность и надежность, чем эмпирическому знанию, хоть они и не превращают теорию в форму достоверного научного знания. Ведь теория не исключает риска ошибки, которая может быть обнаружена при ее проверке, когда она сопоставляется с реальными фактами действительности, а все формы научного знания имеют лишь относительно истинный характер. И теория не является исключением.

Другое дело, что благодаря дедуктивной логической связи между суждениями и законами заключение теории имеет более правдоподобный характер, чем отдельные ее элементы и даже простая их сумма. Во-первых, рассматривая теорию как форму рациональной, системной деятельности, ее четко отделяют от практической деятельности, в том числе от таких специфических форм научной практики, как наблюдения и эксперименты. Во-вторых, характеризуя теорию как рациональную форму познания, ее тем самым противопоставляют эмпирическому знанию, непосредственно связанному с чувственно-практической деятельностью. Но такое противопоставление носит относительный характер, ибо происходит в рамках разграничения категорий рационального и чувственного познания. В-третьих, именно системность всего знания, включенного в состав теории, придает ей необходимые целостность и единство. Если подойти к характеристике теории с точки зрения категорий абстрактного и конкретного, то законченную теорию можно рассматривать как конкретное знание, а отдельные ее элементы как абстракции56.

Ограничившись такой предварительной характеристикой теории, мы можем логически определить ее как концептуальную систему, элементами которой служат понятия и суждения различной степени общности (обобщения, гипотезы, законы и принципы). Все они связаны между собой двумя видами логических отношений. К первому виду относятся логические выводы, посредством которых все вторичные понятия стремятся определить с помощью первичных, исходных, основных понятий теории. Ко второму виду принадлежит отношение дедукции, с помощью которой из аксиом, основных законов или принципов теории логически выводятся теоремы, производные законы и другие утверждения.

В первую очередь надо сказать, что классификация теорий основывается на глубине раскрытия специфических особенностей и закономерностей изучаемых процессов. Поскольку наш процесс научного познания начался с наблюдения свойств, ставших следствием уникальных и разнообразных отношений между клетками кожи, иными словами, с наблюдаемых феноменов, стоит отнести теорию к феноменологическим.

Известные дерматологам первичные и вторичные морфологические элементы сыпи – это понятия о наблюдаемых явлениях, а значит, не лишенные субъективной оценки в их интерпретации. Однако нами сделан шаг к раскрытию механизмов, управляющих этими явлениями, а тем самым к более полному и глубокому их объяснению. Теоретические понятия используются при описании ненаблюдаемых объектов и явлений, каковыми являются молекулы на поверхности клеток, выражающие функции этих клеток и определяемые методом проточной цитометрии.

Выдвинув гипотезу о ненаблюдаемых явно клетках кожи и их функциях, прибегнув к абстракциям с помощью концептуальных методов, мы попытались показать связь с уже наблюдаемым объектом – элементарный фрагмент кожи или инфильтрат морфологического элемента. Следовательно, теорию можно характеризовать как феноменологически-объяснительную.

В свою очередь, это открывает возможность постулировать положения теории фенотипического разнообразия клеток кожи человека, которые приводят в логическую взаимосвязь изолированные факты о роли фенотипов клеток кожи человека, выявленные в ходе состоявшихся исследований.

Аксиоматический метод, впервые использованный древнегреческим математиком Евклидом, постулирует, что все положения, содержащиеся в теории, должны быть выведены логически из небольшого числа исходных предпосылок, принимаемых без доказательства. Очевидно, что такой идеал никогда не может быть достигнут в теориях, которые опираются на наблюдения, эксперименты и эмпирические факты. Новые наблюдения и опыт, а также синтез научного знания вынуждают нас пересматривать прежние установки и принципы. Стремление к такому идеалу заставляет искать логическую связь между различными по своей сути суждениями, благодаря чему достигается целостное представление об объекте изучения.

Целостность теории проверяется следующими ключевыми аспектами.

Этот аспект представлен используемым в дерматологии диагностическим алгоритмом, который является не чем иным, как эмпирическим базисом, обозначающим совокупность сведений, накопленных дерматологами в процессе непосредственного взаимодействия с объектами и явлениями изучаемой предметной области – состояния кожи человека. Все задачи, проблемные вопросы, а также противоречия исходят из потребности знать о состояниях кожи quantum satis (лат. – сколько нужно), чтобы поставить точный диагноз и плодотворно назначить лечение. Фенотипическая дерматология уточняет этот аспект описанием функций клеток кожи в условиях нормы и патологии посредством получения цитоиммунограмм кожи и выражением его в схемах концептуального подхода.

Фенотипическую дерматологию, описывающую функции клеток кожи в условиях нормы и патологии, основанную на методе получения цитоиммунограмм и выраженную в схемах концептуального подхода, интересуют объективные факты, возможные для контроля и встречной проверки, так как только она может не бояться брать на себя смелость отвечать на вопросы «что?», «зачем?» и «как?», разобравшись с которыми дерматологи станут максимально результативны как в прогнозах, так и практикоориентированности своих суждений, назначений и, разумеется, научных изысканий. И, главное, фенотипическая дерматология – это язык, на котором должны говорить дерматологи с исследователями и дерматологами следующих поколений.

Продемонстрированные способы исследований субпопуляций клеток кожи открыли картину, по отношению к которой современная дерматология еще не имеет отчетливого понимания механизмов происхождения показанных результатов. Удовлетворение критериям, описанным выше, делает теорию целостной и сбалансированной, но очевидная полезная демонстративность феноменов указывает на то, что в этой научной дисциплине начинается новая история.

40 Рузавин, Г. И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов / Г. И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с.

41 Поппер, К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М.: Прогресс, 1983. – С. 159.

42 Патент № 2502999 Российская Федерация, Способ получения жизнеспособной гетерогенной популяции клеток кожи / С. В. Гольцов, Ю. Г. Суховей, П. П. Митрофанов; заявители и патентообладатели Гольцов С. В., Суховей Ю. Г.,Митрофанов П. П. – № 2012131976/15; заявл. 25.07.2012; опубл. 27.12.2013, Бюл. № 36.

43 Кларк, Р. А. Подавляющее большинство CLA+ Т-клеток находятся в нормальной коже / Р. А. Кларк, Б. Чонг, Н. Мирчандани и др. // Журнал иммунологии. – 2006. – Т. 176. – Вып. 7. – С. 4431–4439.

44 Терских, В. В. Стволовые клетки и структура эпидермиса / В. В. Терских, А. В. Васильев, Е. А. Воротеляк // Вестник дерматологии и венерологии. – 2005. – № 3. – С. 11–15.

45 Афанасьев, Ю. И. Кожа и ее производные / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский // Гистология, эмбриология, цитология / Под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. – М.: Медиа, 2012. – С. 553–581.

46 Караулов, А. В. Иммунология, микробиология и иммунопатология кожи / А. В. Караулов, С. А. Быков, А. С. Быков. – М.: Бином, 2012. – С. 122–125.

47 Патент № 2630607 Российская Федерация, Способ определения субпопуляционного состава клеток кожи и получения цитоиммунограммы кожи / С. В. Гольцов, Е. Г. Костоломова, Ю. Г. Суховей и др.; заявители и патентообладатели Гольцов С. В., Костоломова Е. Г., Суховей Ю. Г., Паульс В. Ю. – № 2016121997; заявл. 02.06.2016; опубл. 11.09.2017, Бюл. № 26.

48 Мелерзанов, А. Прецизионная медицина и молекулярная тераностика / А. Мелерзанов, А. Москалев, В. Жаров // Врач. – 2016. – № 12. – С. 25–26.

49 Теслинов, А. Г. Концептуальное мышление в разрешении сложных и запутанных проблем / А. Г. Теслинов. – СПб.: Издательство «Питер», 2009. – 288 с.

50 Иванов, А. Концептуальные технологии. Школа Спартака Никанорова / А. Иванов, А. Теслинов. – M.: НКГ «ДиБиЭй-Концепт», 2023. – 312 с. (Прикладные концептуальные исследования).

51 Бурбаки, Н. Структуры / Н. Бурбаки // Теория множеств. – М.: Мир,1965. – С. 242–297.

52 Никаноров, С. П. Концептуализация предметных областей / С. П. Никаноров. – М.: Концепт, 2009. – 268 с.

53 Иванов, А. Концептуальные технологии. Школа Спартака Никанорова / А. Иванов, А. Теслинов. – M.: НКГ «ДиБиЭй-Концепт», 2023. – 312 с. (Прикладные концептуальные исследования).

54 Концептуализация проведена под контролем команды концептуальных аналитиков А. Теслинова и А. Иванова.

55 Torvalds, L. Just for Fun / L. Torvalds, D. Diamond. – Harper Business, 2001. – P. 243–246.

56 Рузавин, Г. И. Методология научного познания: Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с.

к предыдущей странице | читать далее | сразу к следующей главе