Глава демонстрирует примеры прагматичного применения открывшихся возможностей. На этом основании подтверждается необходимость глубоких изменений в диагностических и терапевтических подходах в дерматологии как научной дисциплине, так и практике.

Подлинная философия должна быть практичной.

А. Теслинов

Научная деятельность через методологию познания рассматривает реальную картину мира и служит основным способом трансформации научного знания в практику. Реализуется это посредством изобретения методов научного исследования и их применения.

Выбор маркеров, дифференцирующих субпопуляции клеток и характеризующих динамику мембранных событий этих субпопуляций, позволил получить ряд оценок количественного и функционального характера клеток кожи у добровольцев, принявших участие в исследовании.

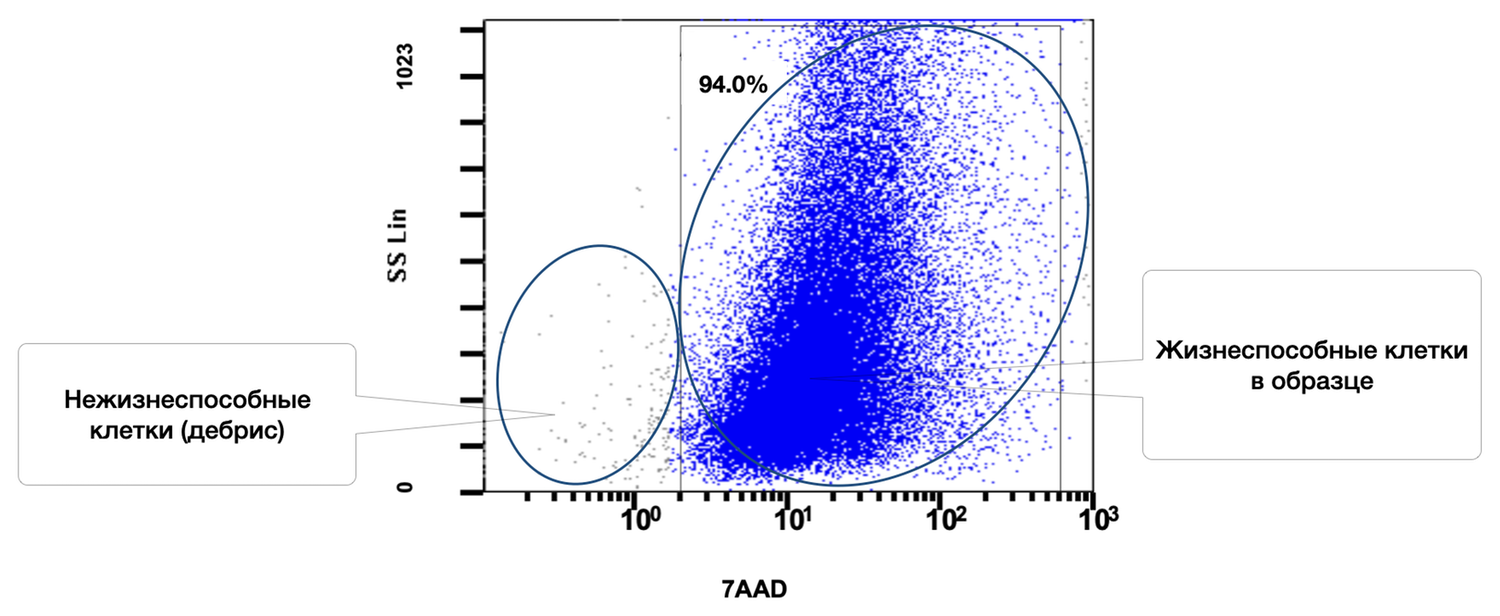

После пробоподготовки, описанной выше, у добровольца А. 42 лет методом проточной цитометрии определяли количество жизнеспособных клеток кожи (рис. 36). Результат составил 94 %.

Рисунок 36. Относительное количество всех жизнеспособных (7AAD) клеток в суспензии образца кожи, выявленное методом проточной цитометрии

Ось X — 7AAD (логарифмическая шкала). Чем выше значение, тем более проницаема мембрана клетки для красителя → клетка нежизнеспособна.

Ось Y — SS Lin. Отражает гранулярность, сложность внутренней структуры клетки.

Выделенные популяции:

Жизнеспособные клетки (справа, 94.0%)

Описание: Клетки с интактной мембраной, не окрашенные 7AAD (низкий флуоресцентный сигнал по оси X).

Параметры: Ярко-синее облако клеток с выраженной гетерогенностью по SS Lin (освещает разнообразие клеточных типов).

Заключение: Основная масса клеток в образце жизнеспособна.

Нежизнеспособные клетки / клеточный дебрис (слева)

Описание: Клетки с повреждённой мембраной или клеточные обломки, интенсивно окрашенные 7AAD.

Параметры: Расположены в левой нижней части диаграммы с низкими значениями по обеим осям (низкая гранулярность и высокая проницаемость мембран).

Таким образом, общий процент жизнеспособных клеток в образце: 94.0%.

Это указывает на высокое качество образца, его пригодность для дальнейшего фенотипирования, анализа популяций (кератиноциты, фибробласты и др.), либо клеточной терапии.

Низкая доля дебриса свидетельствует о корректной подготовке материала и мягком выделении клеток.

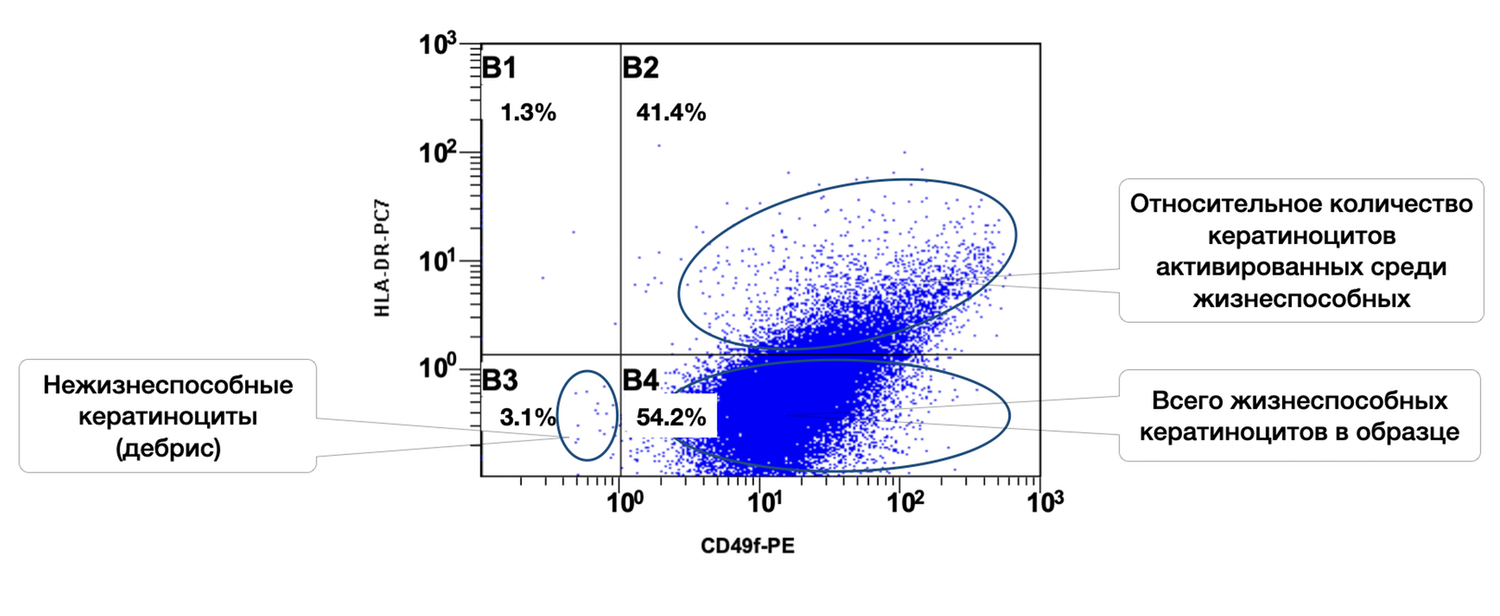

Также регистрировали количество клеток определенных фенотипов, используя наборы моноклональных антител, меченые флюорохромами и связывающиеся с определенными рецепторами на мембранах клеток. Отмечено в образце 54,2 % кератиноцитов, из них в состоянии активности 41,4 % (рис. 37).

Рисунок 37. Соотношение относительного количества жизнеспособных кератиноцитов (фенотип CD49f+) и их активированных форм (фенотип CD49f+ HLA-DR+) в суспензии клеток биоптата кожи человека

Ось X — CD49f-PE. Маркер стволовых и зрелых базальных кератиноцитов (адгезионный интегрин α6β1). Повышенная экспрессия определяет активность кератиноцитарного фенотипа.

Ось Y — HLA-DR-PC7. Маркер активации иммунного ответа. В норме не экспрессируется кератиноцитами; появляется при воспалении, повреждении или стимуляции.

Области диаграммы и популяции:

|

Область |

Маркеры |

Интерпретация |

Процент |

|---|---|---|---|

|

B1 |

CD49f⁻ / HLA-DR⁺ |

Клетки, не относящиеся к кератиноцитам, но с высокой активацией |

1.3% |

|

B2 |

CD49f⁺ / HLA-DR⁺ |

Активированные кератиноциты |

41.4% |

|

B3 |

CD49f⁻ / HLA-DR⁻ |

Нежизнеспособные клетки (дебрис, фрагменты) |

3.1% |

|

B4 |

CD49f⁺ / HLA-DR⁻ |

Жизнеспособные неактивированные кератиноциты |

54.2% |

Интерпретация:

Суммарное количество жизнеспособных кератиноцитов (CD49f⁺): 95.6% (B2 + B4 = 41.4% + 54.2%) → Очень высокая доля эпидермальных клеток в биоптате — отличное качество материала.

Уровень активации среди жизнеспособных кератиноцитов: 43.3% (41.4 / (41.4 + 54.2)) → Значительная доля клеток находится в активированном состоянии, что может быть связано с воспалительным процессом, репарацией, воздействием препарата или стимуляции in vitro.

Нежизнеспособные клетки (дебрис) всего 3.1%, что подтверждает высокую жизнеспособность клеточной суспензии и корректное выделение клеток.

Таким образом, высокая доля CD49f⁺ клеток подтверждает, что в образце преобладают эпидермальные кератиноциты, а высокий процент HLA-DR⁺ среди них указывает на выраженную функциональную активность популяции, характерную для: процессов регенерации кожи, действия иммуномодуляторов или раздражающих факторов, ранних фаз заживления ран или воспалительного состояния.

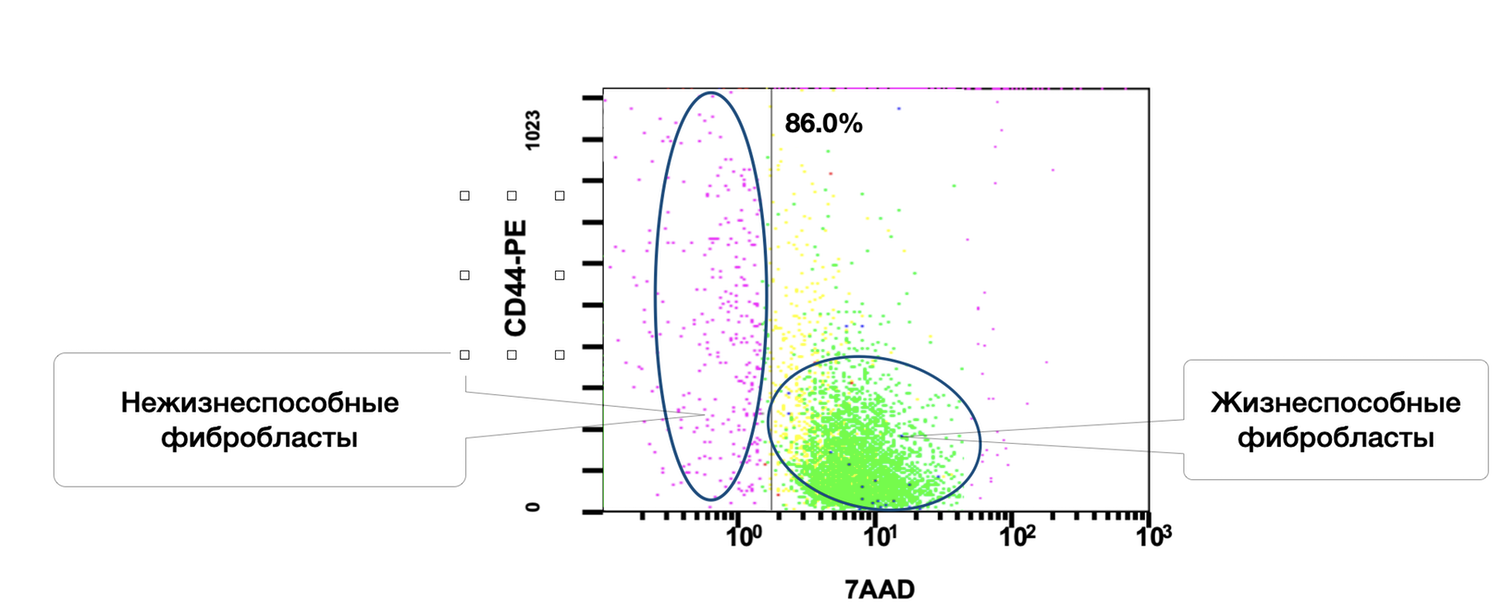

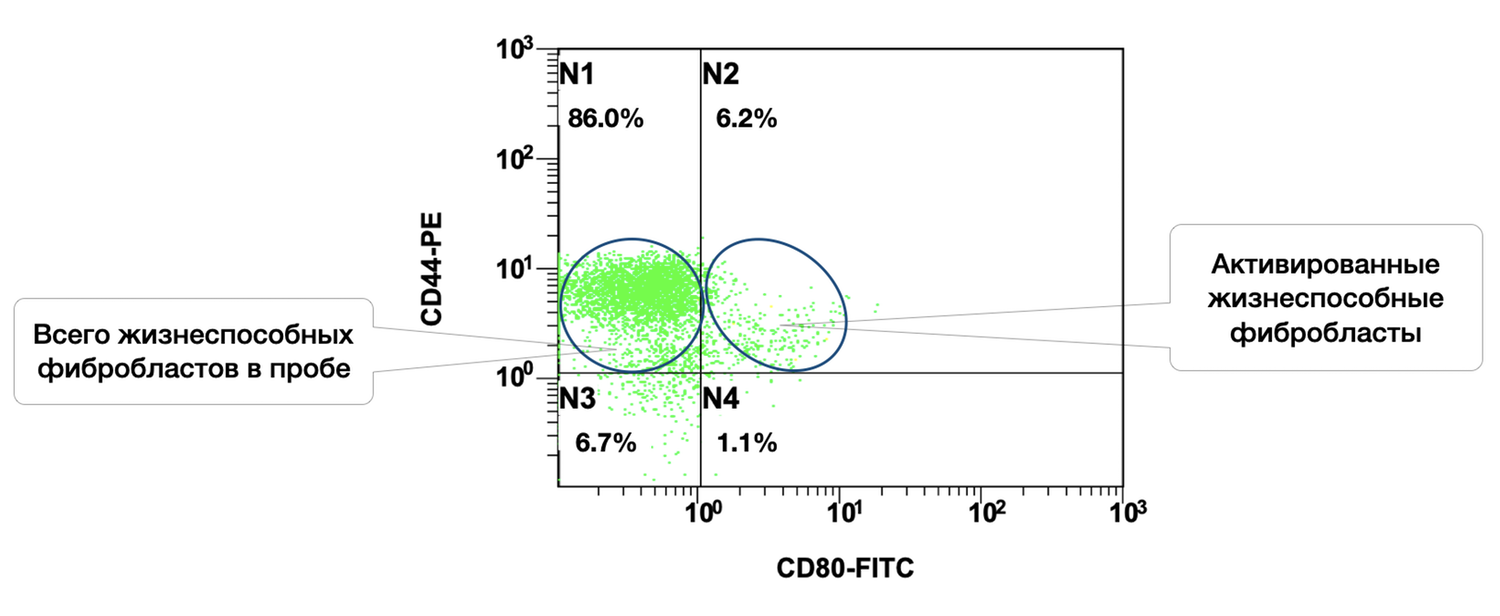

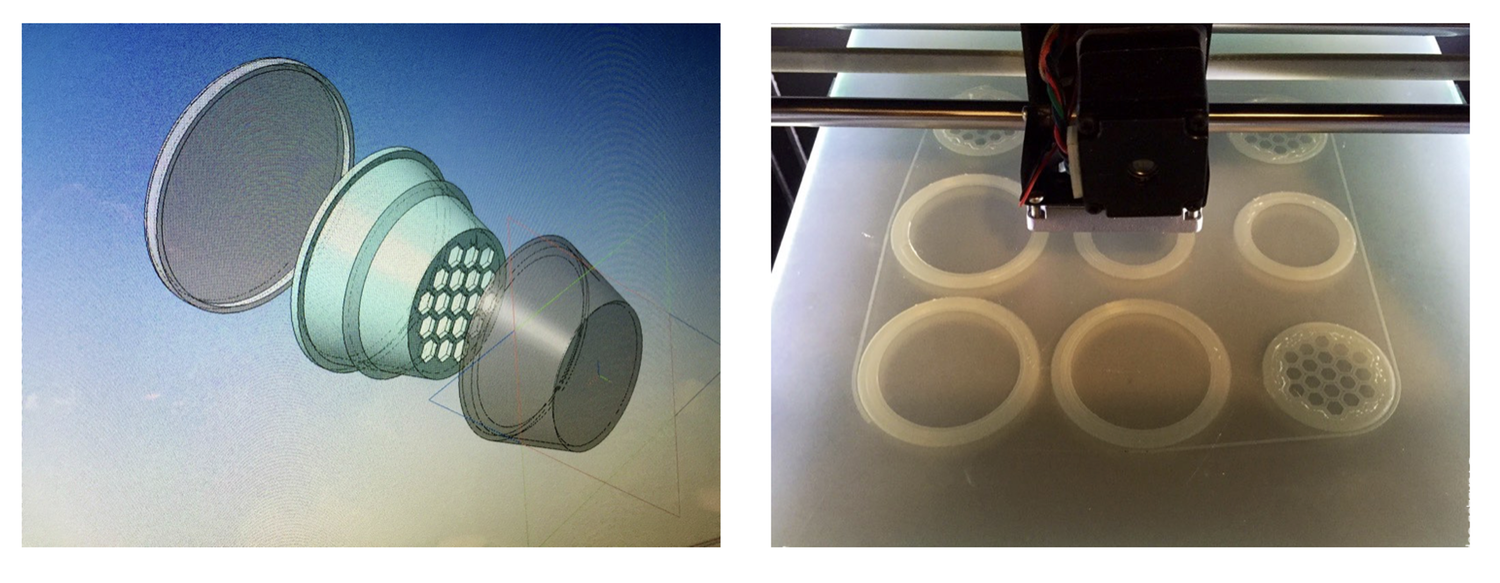

Кроме того, в данном образце кожи среди 86 % жизнеспособных фибробластов 6,2 % в состоянии активности (рис. 38 и 39).

Рисунок 38. Относительное количество жизнеспособных (7AAD) фибробластов (фенотип CD45– CD14– CD44+) в суспензии клеток биоптата кожи человека

Описывая цитоиммунограмму, отображающую жизнеспособность фибробластов в клеточной суспензии (рис. 38), выделенной из биоптата кожи человека с целью определить долю жизнеспособных дермальных фибробластов (CD44⁺ CD45⁻ CD14⁻) среди всех событий в образце клеточной суспензии на основе экспрессии 7AAD — маркера жизнеспособности, можно отметить ключевые моменты.

Ось X — 7AAD (жизнеспособность). Интеркалирующий флуоресцентный краситель, проникающий только в клетки с нарушенной мембраной, его:

Низкая экспрессия определяет жизнеспособные клетки,

Высокая экспрессия определяет нежизнеспособные клетки.

Ось Y — CD44-PE (фибробластный маркер). Поверхностный гликопротеин, характерный для дермальных фибробластов и клеток мезенхимального происхождения. В сочетании с исключением CD45 и CD14 (лимфоциты/моноциты) позволяет точно идентифицировать популяцию фибробластов.

Выделенные популяции:

|

Зона |

Маркеры |

Биологическое значение |

Цвет точек |

Процент |

|---|---|---|---|---|

|

Левая область |

CD44⁺ / 7AAD⁺ |

Нежизнеспособные фибробласты |

Фиолетовый/жёлтый |

— |

|

Правая область |

CD44⁺ / 7AAD⁻ |

Жизнеспособные фибробласты |

Зелёный |

86.0% |

Интерпретация:

Высокая доля жизнеспособных фибробластов (86%) говорит о следующем:

хорошем качестве выделенного образца,

низком уровне цитотоксического повреждения при обработке биоптата,

пригодности клеточной суспензии для дальнейших in vitro / ex vivo процедур (например, стимуляция, культура, функциональный анализ).

CD44⁺ фенотип — подтверждение, что популяция действительно представлена фибробластами, при условии исключения CD45 и CD14.

Количественный состав остаточной популяции нежизнеспособных фибробластов (левый кластер) не превышает критического порога, и её наличие не мешает последующему анализу.

Таким образом, данная цитоиммунограмма дополняет предыдущие сведения о жизнеспособности кератиноцитов и позволяет судить о качестве как эпидермального, так и дермального компонентов клеточной суспензии кожи. Это важно, если исследование связано с оценкой восстановительного потенциала кожи, воспалительных процессов, воздействием препаратов, либо при подготовке клеточной массы к культивированию.

Рисунок 39. Соотношение относительного количества жизнеспособных фибробластов (фенотип CD45f– CD14– CD44+) и их активированных форм (фенотип CD45f– CD14– CD44+ CD80+) в суспензии клеток биоптата кожи человека

Цитоиммунограмма (рис. 39) отражает соотношение жизнеспособных и активированных фибробластов в клеточной суспензии, полученной из биоптата кожи человека. Это позволяет определить, какая доля жизнеспособных дермальных фибробластов (CD44⁺ CD45⁻ CD14⁻) проявляет признаки функциональной активации, то есть экспрессирует молекулу ко-стимуляции CD80.

Ось X — CD80-FITC. Молекула CD80 является маркером активации, особенно в контексте презентации антигенов и клеточной коммуникации:

CD80⁻ определяет неактивные фибробласты,

CD80⁺ определяет активированные фибробласты.

Ось Y — CD44-PE. Поверхностный маркер дермальных фибробластов. В сочетании с исключением CD45 и CD14 позволяет выделить чистую популяцию фибробластов кожи.

Выделенные популяции:

|

Квадрант |

Маркеры |

Биологическое значение |

Цвет точек |

Процент |

|---|---|---|---|---|

|

N1 |

CD44⁺ CD80⁻ |

Жизнеспособные неактивированные фибробласты |

Зелёный |

86.0% |

|

N2 |

CD44⁺ CD80⁺ |

Активированные жизнеспособные фибробласты |

Зелёный |

6.2% |

|

N3 |

CD44⁻ CD80⁻ |

Остаточные клетки, вероятно не фибробласты |

— |

6.7% |

|

N4 |

CD44⁻ CD80⁺ |

Несущественные, возможно артефакты / шум |

— |

1.1% |

Интерпретация:

Общая доля жизнеспособных фибробластов в пробе (CD44⁺): 92.2% (N1 + N2), что подтверждает высокое качество клеточной массы.

Доля активированных жизнеспособных фибробластов (CD44⁺ CD80⁺): 6.2%, что говорит о наличии локального или индуцированного клеточного ответа, вероятном участии фибробластов в иммуномодуляции и регуляции заживления, возможности воздействия внешнего стимула (например, воспаление, препарат, УФ-воздействие).

Основная часть фибробластов находится в неактивированном состоянии (86%), что может соответствовать состоянию кожи в норме или после разрешения воспаления.

CD80⁺ фибробласты обладают иммунной активностью, способной взаимодействовать с клетками врождённого и адаптивного иммунитета. В контексте фенотипической дерматологии это может быть признаком:

реакции на повреждение или стресс,

начала ремоделирования кожи,

участия фибробластов в презентации антигенов.

Таким образом, цитоиммунограмме дополняет ранее представленные данные о жизнеспособности клеток и демонстрирует, что даже при высокой доле жизнеспособных фибробластов, только ограниченная их часть активирована. Это может быть значимо для оценки эффективности терапии, степени воспаления, регенеративного потенциала дермы.

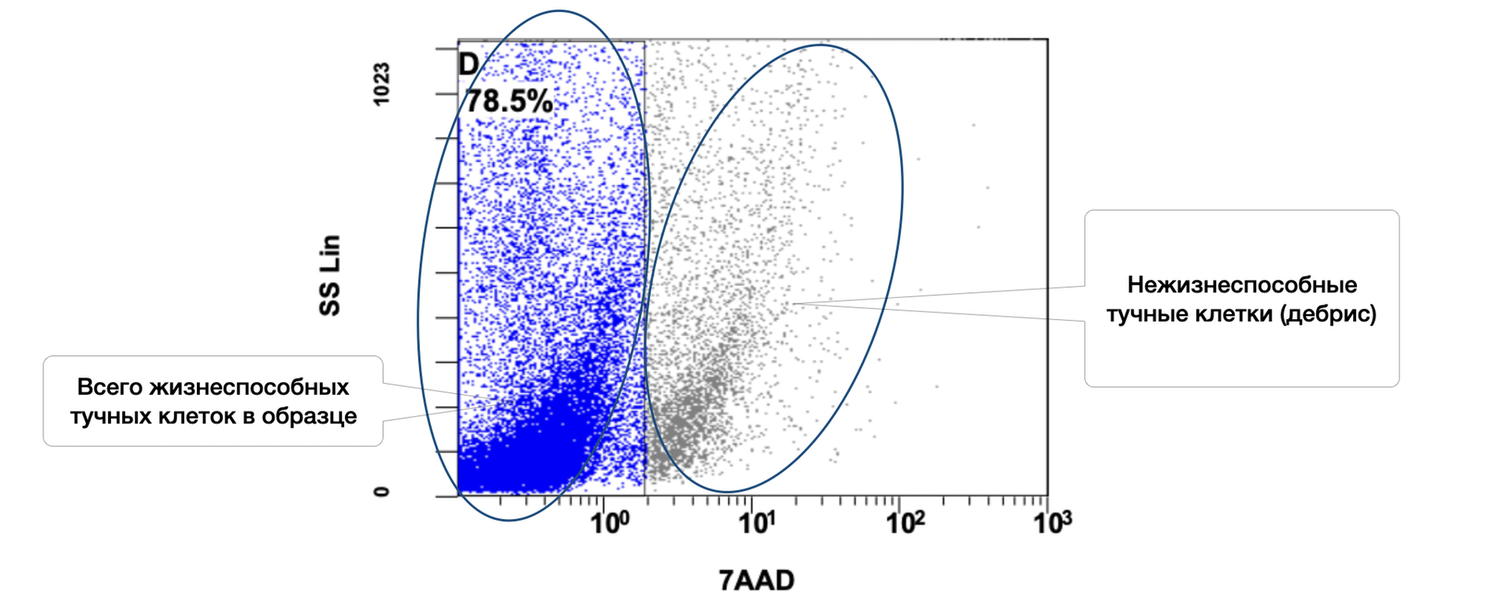

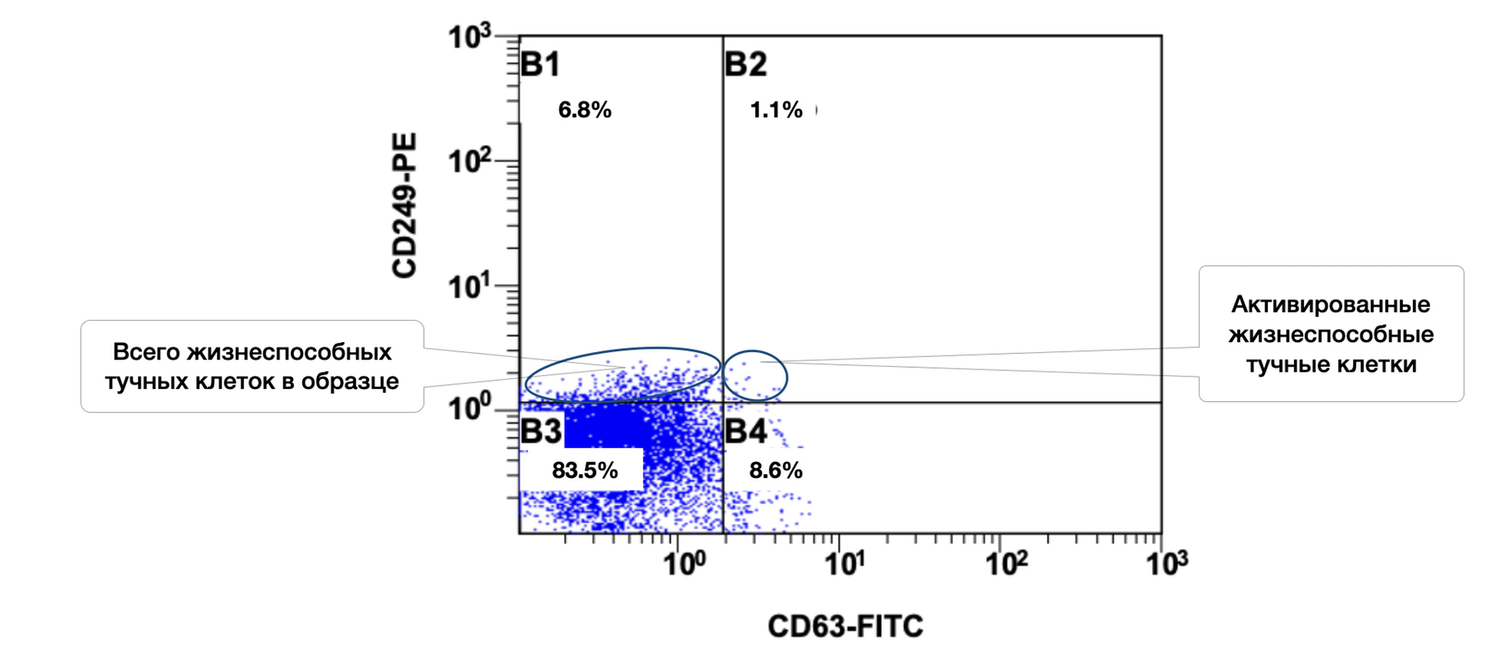

В этом же образце кожи 78,5 % жизнеспособных тучных клеток среди всех тучных клеток в пробе, но из них в состоянии активности только 1,1 % (рис. 40 и 41).

Рисунок 40. Относительное количество жизнеспособных (7AAD) тучных клеток (фенотип CD249+) в суспензии клеток биоптата кожи человека

Цитоиммунограмма (рис. 40), иллюстрирует оценку жизнеспособности тучных клеток в клеточной суспензии, полученной из кожного биоптата, позволяя оценить долю жизнеспособных тучных клеток (CD249⁺, также известен как c-Kit/SCFR) в общем клеточном пуле биоптата кожи, используя краситель жизнеспособности 7AAD (отмечает нежизнеспособные клетки).

Ось X — 7AAD. Является маркером апоптоза и гибели клеток:

7AAD⁻ определяет жизнеспособные клетки

7AAD⁺ определяет нежизнеспособные (дебрис, фрагменты клеток)

Ось Y — SS Lin (боковое рассеяние света). Отражает гранулярность и сложность клеток — у тучных клеток она обычно высокая (высокий SS-сигнал).

Выделенные популяции:

|

Область |

Характеристика |

Цвет точек |

Процент |

|---|---|---|---|

|

D (слева, синий кластер) |

Жизнеспособные тучные клетки (CD249⁺, 7AAD⁻) |

Синий |

78.5% |

|

Справа (серый кластер) |

Нежизнеспособные тучные клетки (CD249⁺, 7AAD⁺) |

Серый |

~21.5% |

Интерпретация:

Общая доля жизнеспособных тучных клеток в образце составляет 78.5%, что говорит о:

хорошем качестве пробы,

приемлемых условиях забора и хранения биоптата,

высокой функциональной пригодности материала для последующего анализа (например, оценки дегрануляции, маркеров активации и т.д.).

Оставшиеся ~21.5% клеток — нежизнеспособны, возможно, вследствие деградации, механического повреждения или поздней стадии активации (ауторазрушение).

Тучные клетки — ключевые медиаторы кожного иммунного ответа: участвуют в ранних этапах воспаления, содержат гистамин, триптазу, хемокины, играют роль в ангиогенезе и заживлении. Высокая жизнеспособность подтверждает, что в данной пробе:

присутствует сохранённый пул функциональных тучных клеток,

возможна их последующая активация или исследование их фенотипа (например, CD107a и др.),

может быть оценено участие в иммунопатогенезе или заживлении кожи.

Таким образом, данная цитоиммунограмма завершает комплексную фенотипическую оценку клеточного состава кожного биоптата. Вместе с фибробластами и кератиноцитами, жизнеспособные тучные клетки составляют ещё один важный компонент, который может быть вовлечён в воспалительные, аллергические или регенеративные процессы кожи.

Рисунок 41. Соотношение относительного количества жизнеспособных тучных клеток (фенотип CD249+) и их активированных форм (фенотип CD249+ CD63+) в суспензии клеток биоптата кожи человека

Цитоиммунограмма, иллюстрирующая соотношение жизнеспособных и активированных тучных клеток в клеточной суспензии биоптата кожи (рис. 41), определяет среди жизнеспособных тучных клеток (CD249⁺) долю тех, которые проявляют признаки активации (CD63⁺). Этот анализ позволяет оценить уровень местной воспалительной активности и дегрануляции.

Ось X — CD63-FITC. Маркер активации тучных клеток — CD63 экспрессируется на поверхности при дегрануляции.

Ось Y — CD249-PE (c-Kit, SCFR). Специфический маркер тучных клеток, определяет их принадлежность к данной популяции.

Выделенные популяции:

|

Область |

Характеристика |

Процент |

Цвет |

|---|---|---|---|

|

B3 |

Жизнеспособные, неактивированные тучные клетки (CD249⁺ CD63⁻) |

83.5% |

Синий |

|

B4 |

Активированные тучные клетки (CD249⁺ CD63⁺) |

8.6% |

Синий |

|

B1 + B2 |

Высокоэкспрессирующие CD249 (возможно двойные положительные или шум) |

7.9% |

- |

Интерпретация:

Общая доля жизнеспособных тучных клеток в выборке составляет: 83.5% + 8.6% = 92.1%, что подтверждает сохранность популяции тучных клеток в кожном биоптате.

Из них 8.6% — активированы, что может указывать на: локальную воспалительную реакцию (например, в зоне хронического дерматита, псориаза, аллергии) и фоновую или индуцированную дегрануляцию тучных клеток.

Маркер CD63 используется как индикатор де-грануляции — выброса гистамина и медиаторов воспаления. Повышение этой популяции может быть значимо при оценке эффективности терапии (например, стабилизаторов мембран тучных клеток) или при диагностике гиперчувствительности.

CD249⁺ CD63⁺ тучные клетки — индикатор их активации и участия в воспалительном процессе; снижение этой популяции может свидетельствовать об эффективности антигистаминной или противовоспалительной терапии; повышение — обострение или активная стадия дерматологического заболевания (например, атопического дерматита, контактной экземы, розацеа и др.).

Таким образом, в данной пробе кожи жизнеспособные тучные клетки составляют основную часть популяции, при этом около 1/10 из них находятся в активированном состоянии, что делает данную диаграмму крайне информативной при оценке иммунного статуса кожи, мониторинге терапии и фенотипической дерматологической диагностике.

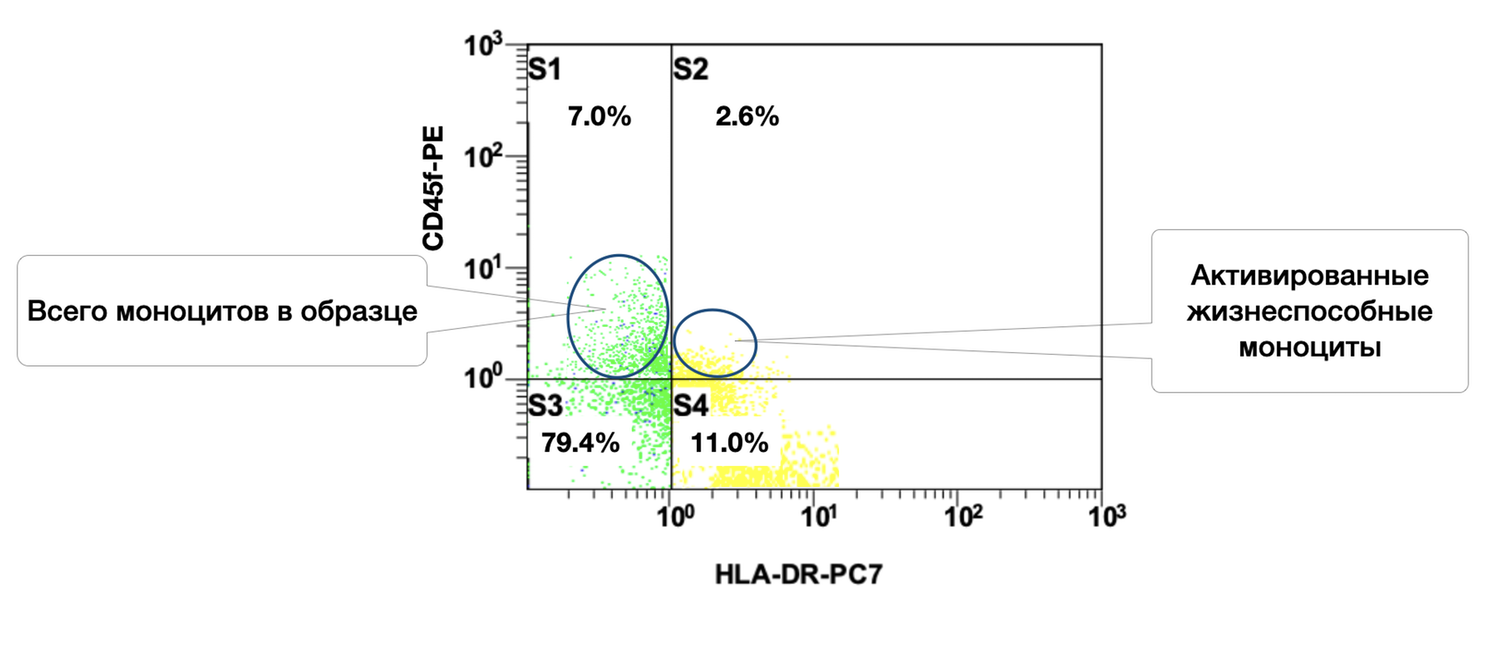

Одновременно, здесь же видно, что 7 % моноцитов, из них в состоянии активности 2,6 % (рис. 42).

Рисунок 42. Соотношение относительного количества жизнеспособных моноцитов (фенотип CD45+ CD14+) и их активированных форм (фенотип CD45+ CD14+ HLA-DR+) в суспензии клеток биоптата кожи человека

Цитоиммунограмма (рис. 42) отражает соотношение жизнеспособных и активированных моноцитов в клеточной суспензии биоптата кожи человека и позволяет определить, какое количество жизнеспособных моноцитов (CD45⁺ CD14⁺) в кожной биопсии находится в состоянии активации, то есть экспрессирует HLA-DR — молекулу главного комплекса гистосовместимости II класса, участвующую в антиген-презентации.

Ось X — HLA-DR-PC7. Маркер активации моноцитов и антигенпрезентирующих клеток.

Ось Y — CD45-PE. Общий лейкоцитарный маркер, используемый для идентификации иммунных клеток, включая моноциты.

Выделенные популяции:

|

Область |

Характеристика |

Процент |

Цвет маркеров |

|---|---|---|---|

|

S3 |

Жизнеспособные, неактивированные моноциты (CD45⁺ CD14⁺ HLA-DR⁻) |

79.4% |

Зелёный |

|

S4 |

Активированные моноциты (CD45⁺ CD14⁺ HLA-DR⁺) |

11.0% |

Жёлтый |

|

S1 + S2 |

Вероятно, другие иммунные клетки или шум |

9.6% |

- |

Интерпретация:

Общая доля жизнеспособных моноцитов в выборке составляет: 79.4% + 11.0% = 90.4% — очень хороший показатель клеточной сохранности.

Из них 11.0% экспрессируют HLA-DR, что может указывать на: участие в локальном воспалительном процессе; функциональную активность антиген-презентирующих клеток; наличие иммунной активации в дерме (например, при дерматозах аутоиммунной природы, микробном воспалении, травматизации и др.).

CD45⁺ CD14⁺ HLA-DR⁺ моноциты — важный маркер врождённого иммунного ответа. Повышенное их содержание в кожной биопсии может быть признаком: усиленной антиген-презентации, иммунной инфильтрации при хронических воспалениях. Снижение возможно при иммуносупрессии или плохой репрезентативности ткани.

В данном образце ткани кожи большинство моноцитов жизнеспособны, что позволяет проводить функциональные и фенотипические исследования и около 11% активированы, что может указывать на вовлечение врождённого иммунитета в патогенез локального процесса и имеет ценность для фенотипической дерматологии, особенно при оценке воспалительных и аутоиммунных состояний.

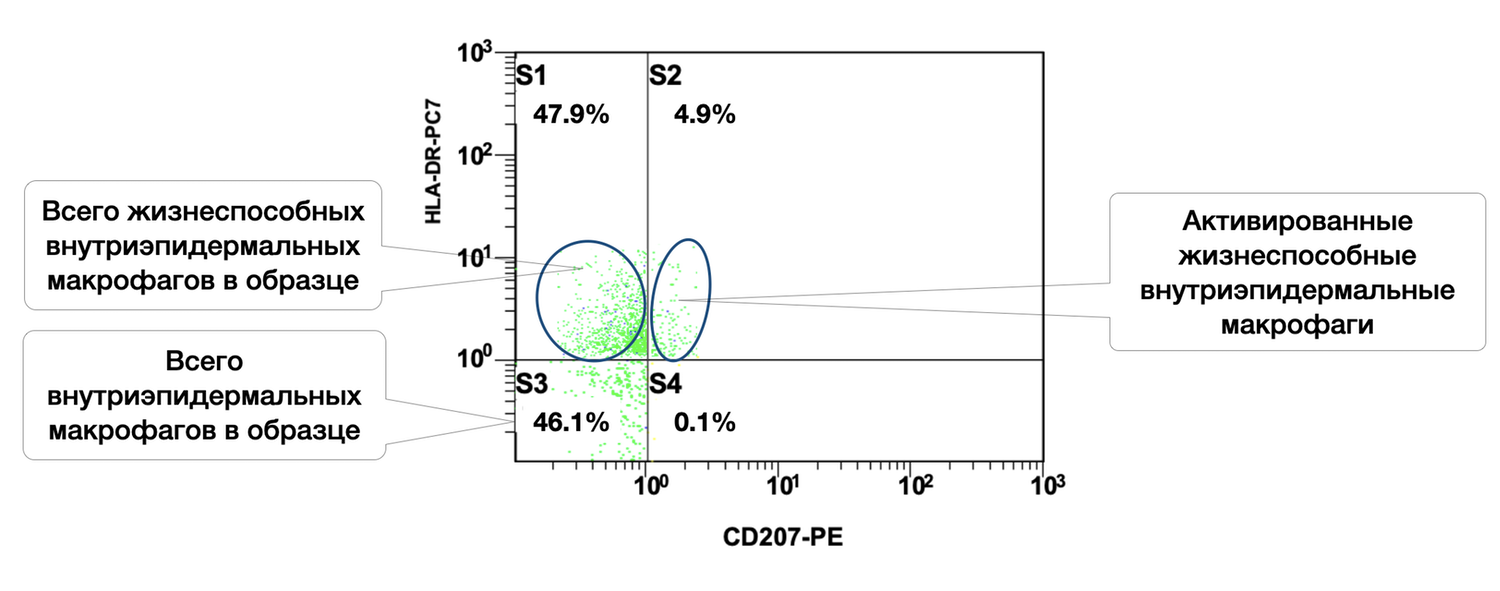

Жизнеспособных внутриэпидермальных макрофагов в образце кожи 47,9 %, из них в состоянии активности 4,9 % (рис. 43).

Рисунок 43. Соотношение относительного количества жизнеспособных внутриэпидермальных макрофагов (фенотип CD207+) и их активированных форм (фенотип CD207+ HLA-DR+) в суспензии клеток биоптата кожи человека

Цитоиммунограмма (рис. 43) демонстрирует соотношение жизнеспособных и активированных внутриэпидермальных макрофагов в клеточной суспензии биоптата кожи, оценивая относительное количество жизнеспособных внутриэпидермальных макрофагов (идентифицированных по экспрессии CD207 / langerin) и долю среди них, находящуюся в состоянии активации (HLA-DR⁺).

Ось X — CD207-PE. Маркер внутриэпидермальных макрофагов (лангергансовских клеток), специфичных для эпидермиса.

Ось Y — HLA-DR-PC7. Маркер функциональной активации, характерный для антигенпрезентирующих клеток.

Выделенные популяции:

|

Область |

Характеристика |

Процент |

Цвет популяции |

|---|---|---|---|

|

S3 |

Жизнеспособные, неактивированные внутриэпидермальные макрофаги (CD207⁺ HLA-DR⁻) |

46.1% |

Зелёный |

|

S4 |

Активированные внутриэпидермальные макрофаги (CD207⁺ HLA-DR⁺) |

0.1% |

Зелёный |

|

S1 |

Внутриэпидермальные макрофаги, HLA-DR⁺, но CD207⁻ — вероятно, другие АПК |

47.9% |

Не указано |

|

S2 |

HLA-DR⁺, CD207⁺ — вне основной популяции (шум, двойные клетки, неспецифичность?) |

4.9% |

Не указано |

Интерпретация:

Общее количество CD207⁺ клеток (внутриэпидермальных макрофагов) составляет: S3 + S4 = 46.1% + 0.1% = 46.2%. Из них только 0.1% экспрессируют HLA-DR, что может означать следующее:

состояние покоя или толерантности;

низкий уровень иммунной стимуляции в момент забора биопсии;

физиологическое отсутствие активации в нормальной коже.

Высокая доля S1 (47.9%) может включать как другие дермальные антиген-презентирующие клетки, так и фоновые клетки, требующие дополнительной оценки.

CD207⁺ HLA-DR⁺ клетки — функционально активные клетки Лангерганса, способные к миграции и презентации антигенов T-клеткам. Очень низкая их доля (0.1%) может быть характерна для: нормальной неинфицированной кожи, физиологического состояния гомеостаза или, наоборот, свидетельствовать об истощении / деактивации при хроническом воспалении.

Таким образом, в кожной биопсии этого пациента наблюдается высокая представленность CD207⁺ внутриэпидермальных макрофагов, но практически полное отсутствие их активации (по маркеру HLA-DR). Это может быть нормой в условиях отсутствия раздражителя, но также должно рассматриваться в контексте других клеток иммунного профиля кожи — моноцитов, тучных клеток, фибробластов и кератиноцитов.

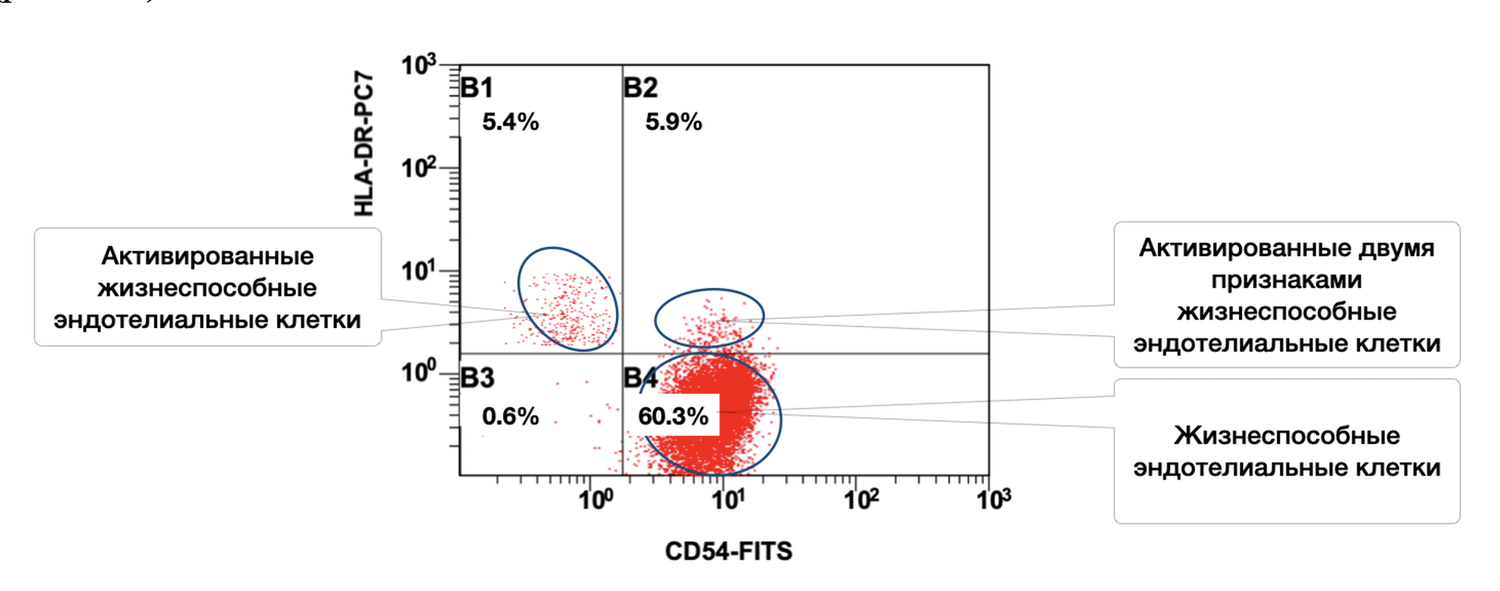

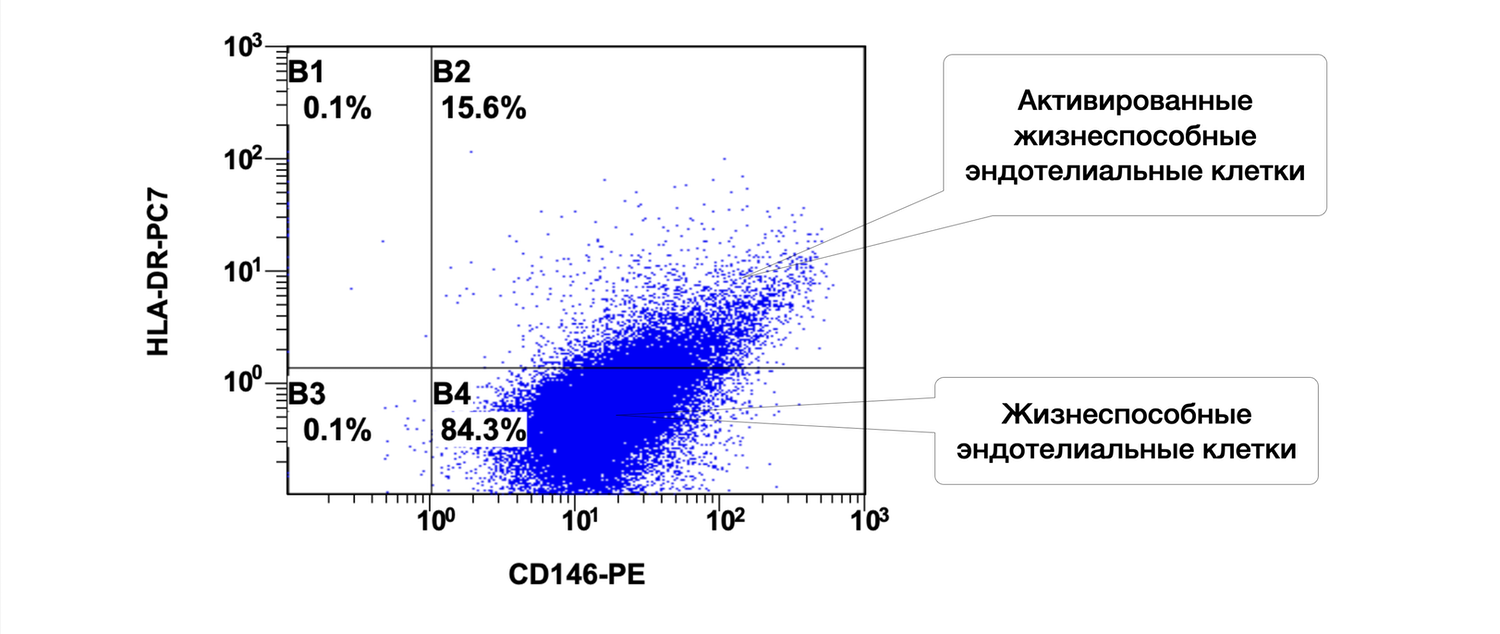

Также в данном образце кожи эндотелиальные клетки представлены в активированном состоянии 5,4 % одним и 5,9 % двумя признаками, но всего жизнеспособных эндотелиоцитов 60,3 % (рис. 44).

Рисунок 44. Соотношение относительного количества жизнеспособных эндотелиальных клеток (фенотип CD146+) и их активированных форм (фенотипы CD146+ HLA-DR+; CD146+ CD54+; CD146+ CD54+ HLA-DR+) в суспензии клеток биоптата кожи человека

Цитоиммунограмма (рис. 44) отражает соотношение жизнеспособных и активированных эндотелиальных клеток (фенотип CD146⁺) в суспензии клеток кожного биоптата. Это позволяет определить относительное количество жизнеспособных эндотелиальных клеток (по маркеру CD146) и выделить среди них активированные формы, идентифицируемые по одному или двум дополнительным активационным признакам:

HLA-DR⁺ — признак антигенпрезентации;

CD54⁺ (ICAM-1) — маркер воспалительной активации и адгезии;

CD54⁺ HLA-DR⁺ — комбинированная активация.

Параметры этой цитоиммунограммы:

Ось X — CD54-FITC. Поверхностная молекула адгезии (ICAM-1), повышается при воспалении.

Ось Y — HLA-DR-PC7. Молекула MHC II класса — маркер презентации антигена, активации и иммунной активности.

Выделенные популяции:

|

Область |

Характеристика |

Процент |

Цвет/метка |

|---|---|---|---|

|

B4 |

Жизнеспособные, неактивированные эндотелиальные клетки (CD146⁺ CD54⁻ HLA-DR⁻) |

60.3% |

Красные клетки |

|

B2 |

Активированные по CD54 (CD146⁺ CD54⁺ HLA-DR⁻) |

5.9% |

Красные клетки |

|

B1 |

Активированные по HLA-DR (CD146⁺ HLA-DR⁺ CD54⁻) |

5.4% |

Красные клетки |

|

B3 |

Двойная активация: CD54⁺ HLA-DR⁺ (CD146⁺ CD54⁺ HLA-DR⁺) |

0.6% |

Красные клетки |

Интерпретация:

Суммарное количество жизнеспособных эндотелиальных клеток (CD146⁺) в образце: B4 + B2 + B1 + B3 = 60.3% + 5.9% + 5.4% + 0.6% = 72.2%. Из них в состоянии активации находятся только по HLA-DR⁺: 5.4%; только по CD54⁺: 5.9%; двойная активация (CD54⁺ HLA-DR⁺): 0.6%; всего активированных форм: 11.9% (суммарно без учёта возможного перекрытия, т.к. диаграмма логически делит популяции).

Физиологическое значение:

CD146⁺ клетки — это эндотелиальные клетки микрососудов дермы, участвующие в регуляции сосудистого тонуса, проницаемости, лейкоцитарной миграции.

Активированные формы (CD54⁺ и/или HLA-DR⁺) отражают локальное воспаление, участие в иммунном ответе или ответ на повреждение.

Доля активированных эндотелиальных клеток (11.9%) в норме может варьировать, но является признаком умеренного физиологического иммунного тонуса кожи.

Таким образом, ванной кожной биопсии доминируют неактивированные жизнеспособные эндотелиальные клетки (60.3%), доля иммунологически активированных форм составляет около 12%, что указывает на возможное участие сосудистого эндотелия в низкоуровневом иммунном контроле или поствоспалительном восстановлении.

Приведенные в качестве демонстрации возможностей проточной цитометрии для прецизионной диагностики состояния кожи результаты обследования условно здорового добровольца могут быть интерпретированы следующим образом:

Эти выводы опираются на фактический результат анализа клеточного состава, жизнеспособности и степени активации клеточных популяций в суспензии из одного и того же биоптата кожи человека по данным проточной цитометрии. Такой анализ клеточной суспензии позволил оценить как общую жизнеспособность, так и степень активации ключевых популяций клеток, участвующих в поддержании кожного гомеостаза и воспалительных реакциях. Для удобства сводного восприятия информации и её роли в диагностическом значении, ниже приводится описание каждой популяции с указанием доли жизнеспособных и активированных клеток в образце.

Жизнеспособные клетки: 54,2%

Активированные клетки среди жизнеспособных (CD49f+ HLA-DR+): 41,4%

Комментарий: Значительная часть кератиноцитов активирована, что может свидетельствовать об иммунологической или репаративной активности эпидермиса.

Жизнеспособные клетки: 86,0%

Активированные клетки среди жизнеспособных (CD44+ CD80+): 6,2%

Комментарий: Высокая жизнеспособность, но умеренно низкий уровень активации — типично для покоящихся дермальных фибробластов.

Жизнеспособные клетки: 83,5%

Активированные клетки среди жизнеспособных (CD249+ CD63+): 8,6%

Комментарий: Активация тучных клеток указывает на возможное участие в аллергической или воспалительной реакции кожи.

Жизнеспособные клетки: 79,4%

Активированные клетки среди жизнеспособных (CD45+ CD14+ HLA-DR+): 11,0%

Комментарий: Присутствие активированных моноцитов подтверждает локальную иммунную активность и возможно участие в антиген-презентации.

Жизнеспособные клетки: 47,9%

Активированные клетки среди жизнеспособных (CD207+ HLA-DR+): 4,9%

Комментарий: Самая низкая жизнеспособность среди всех популяций, что может быть связано с хрупкостью этих клеток в условиях выделения.

Жизнеспособные клетки (CD146+): 60,3%

Активированные клетки:

CD146+ CD54+: 5,9%

CD146+ HLA-DR+: 5,4%

CD146+ CD54+ HLA-DR+ (двойная активация): значимая, входит в состав обеих фракций.

Комментарий: Присутствие активации по ICAM-1 (CD54) и HLA-DR отражает вовлечённость эндотелия в регуляцию локального воспаления и миграции иммунных клеток.

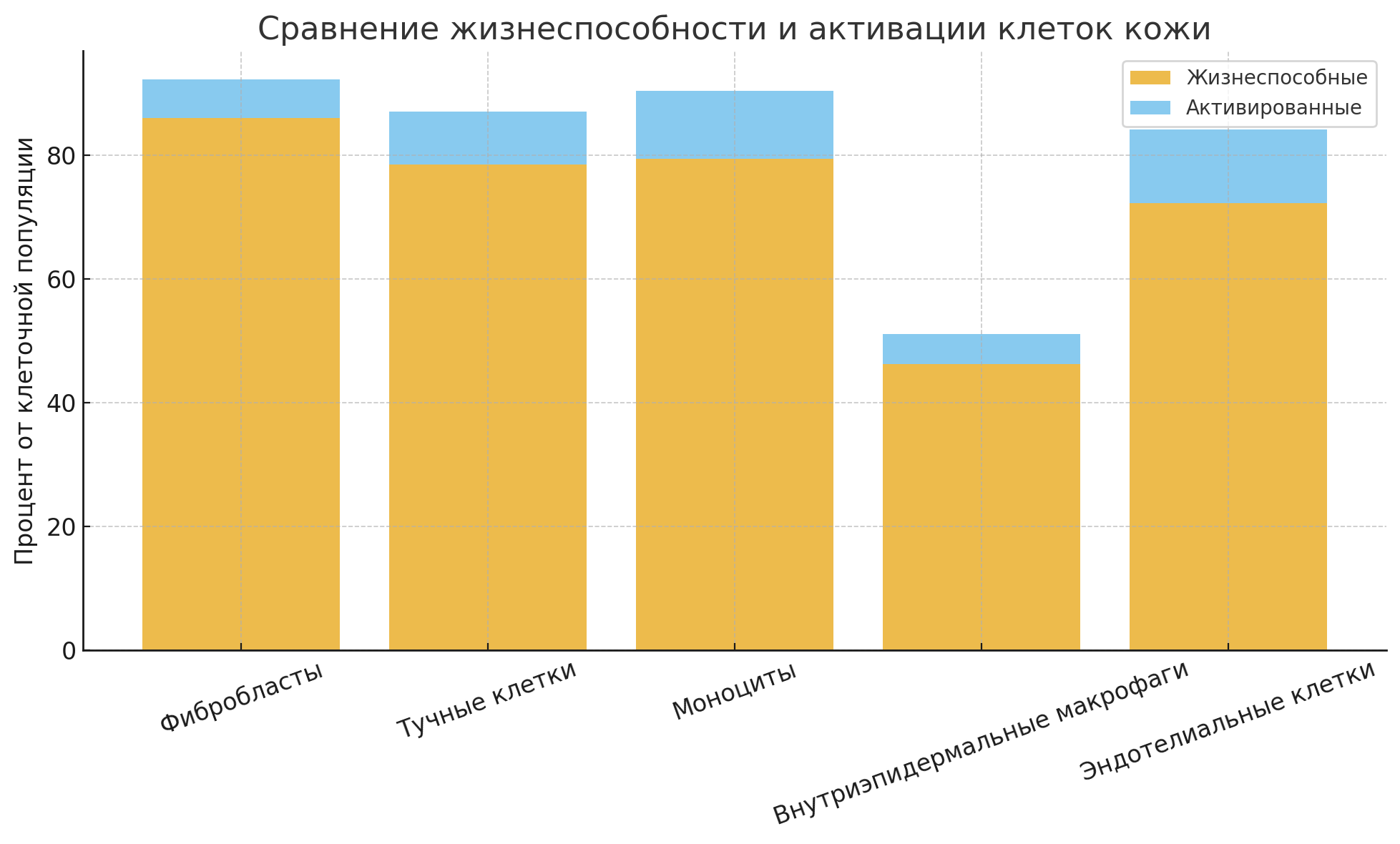

Свод по клеточным популяциям:

| Клеточная популяция | Жизнеспособность (%) | Активация (%) |

|---|---|---|

| Фибробласты | 86,0 | 6,2 |

| Тучные клетки | 83,5 | 8,6 |

| Моноциты | 79,4 | 11,0 |

| Кератиноциты | 54,2 | 41,4 |

| Эндотелиальные клетки | 60,3 | ~11 (суммарно) |

| Внутриэпидермальные макрофаги | 47,9 | 4,9 |

Таким образом,

Наиболее жизнеспособными оказались фибробласты и тучные клетки, что соответствует их устойчивости и стабильному присутствию в дерме.

Наибольшую степень активации показали кератиноциты (возможно, при повреждении или воспалении), а также моноциты и эндотелиальные клетки.

Минимальная жизнеспособность зафиксирована у внутриэпидермальных макрофагов, что может быть связано с их высокой чувствительностью к изоляции.

Дифференцированная оценка активации (по нескольким маркерам) позволяет более точно судить о функциональном состоянии клеток.

Данный пример позволяет использовать способ оценки фенотипа у более широкой выборки добровольцев с целью определения половозрастных особенностей количественно-функционального состояния клеток кожи.

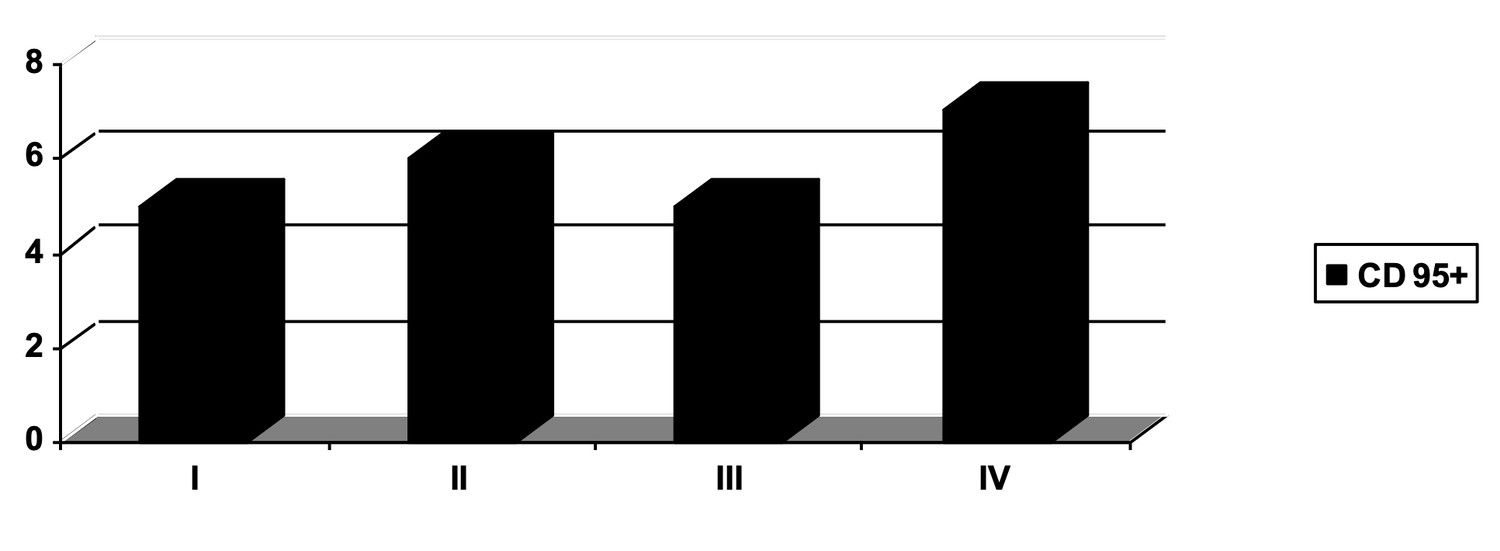

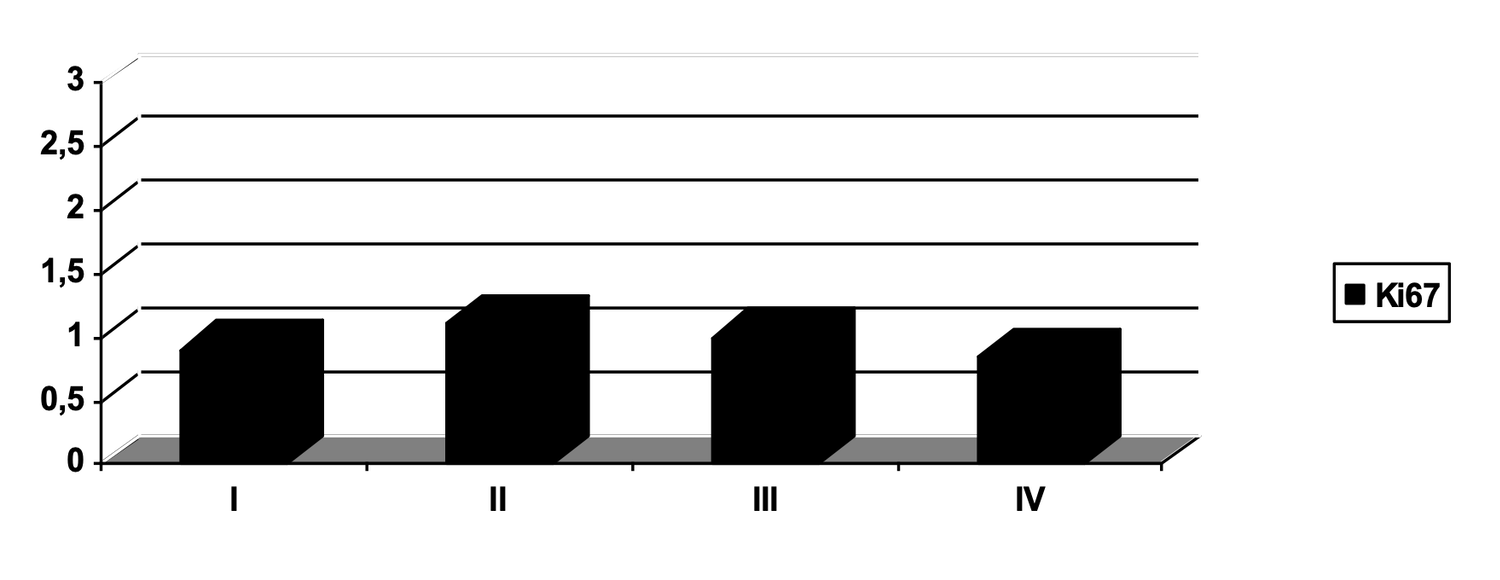

У 80 здоровых добровольцев, разделенных на группы по полу и возрасту, по 16 человек в каждой, была выполнена биопсия кожи, из биоптата которой выделены субпопуляции клеток для фенотипирования и построения цитоиммунограмм кожи.

Статистическая обработка результатов проводилась дескриптивными методами в виде средней арифметической и ее стандартной ошибки (M±m), с применением t-критерия Стьюдента для определения статистической значимости различий средних величин с нормальным распределением исходных данных57.

В результате из общей гетерогенной популяции клеток кожи были получены отдельные жизнеспособные субпопуляции клеток из нативного и криоконсервированного образца, определен фенотип клеток, их функциональная активность и жизнеспособность (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная оценка количественного и функционального состояния жизнеспособных клеток в нативных и криоконсервированных биоптатах кожи условно здоровых лиц, n=80

|

Субпопуляции клеток кожи и жизнеспособность |

Фенотип |

Нативный образец, % |

Криоконсервированный образец, % |

|

Кератиноциты, из них активированные |

CD49f+ CD49f+ HLA-DR+ |

70,25±3,75 3,25±0,75 |

68,2±2,01 1,3±0,04 |

|

Фибробласты, из них активированные |

CD45– CD14– CD44+ CD45– CD14– CD44+ CD80+ |

76,5±3,5 4,93±2,47 |

66,8±4,0 3,5±0,2 |

|

Клетки Лангерганса, из них активированные |

CD207+ CD207+ CD80– HLA-DR+ CD207+ CD80+ HLA-DR– CD207+ CD80+ HLA-DR+ |

48±1,0 3,8±0,9 5,1±1,1 3,7±0,7 |

46,4±1,2 3,6±0,8 1,3±0,05 3,5±0,9 |

|

CD146+ CD146+ CD 54– HLA-DR+ CD146+ CD 54+ HLA-DR– CD146+ CD 54+ HLA-DR+ CD146+ CD 34+ |

1,32±0,98 0 22,88±2,52 0,33±0,17 6,93±1,07 |

0,6±0,03 0 50,0±4,6 0,40±0,12 36,0±5,2 |

|

|

Тучные клетки, из них активированные |

CD249+ CD249+ CD63+ |

3,43±1,77 1,1±0,2 |

2,5±0,99 1,6±0,3 |

|

Моноциты, из них активированные |

CD45+ CD14+ CD45+ CD14+ HLA-DR+ |

7,75±1,25 0,23±0,16 |

5,6±1,01 0,28±0,14 |

|

Эпидермальные лимфоциты: Т-общие Т-хелперы Т-цитотоксические В-лимфоциты NK-клетки |

CD45+ CD3+ CD45+ CD3+ CD4+ CD8– CD45+ CD3+ CD4– CD8+ CD45+ CD3+ CD19+ CD45+ CD3– CD16+ CD56+ |

14,0±1,0 10,5±1,5 2,5±0,5 6,0±1,0 10,5±1,5 |

11,2±1,99 9,9±0,75 1,3±0,22 7,0±1,05 9,5±1,14 |

|

Жизнеспособность, % |

99,8±0,9 |

87,0±0,5 |

При сравнении данных процентного соотношения клеток кожи двух образцов получены следующие результаты.

Общая жизнеспособность клеток после криоконсервации сохранялась на высоком уровне – 87,0 ± 0,5 %, что составляет около 87 % от нативного показателя (99,8 ± 0,9 %). Это свидетельствует о сохранности клеточных структур и мембранной целостности при примененной методике криопротекции.

Кератиноциты (CD49f+ HLA-DR+) и фибробласты (CD45– CD14– CD44+) демонстрируют незначительное снижение численности в криоконсервированных образцах (на ~10 %), при этом доля активированных форм остается в пределах статистической погрешности, что указывает на сохранение базового метаболического и репаративного потенциала тканей.

Клетки Лангерганса (CD207+ CD80+ HLA-DR+) и их активированные субпопуляции характеризуются умеренным снижением активности после заморозки (на ~3–5 %), однако относительные соотношения DR+/DR– остаются стабильными. Это говорит о сохранении иммунопрезентирующей функции эпидермиса.

В группе эндотелиоцитов (CD146+) и их подтипов наблюдаются более выраженные изменения – доля DR+ клеток снижается почти вдвое (с 6,9 % до 3,6 %), что может отражать чувствительность сосудистого эндотелия к криогенной нагрузке.

Тучные клетки (CD249+ CD63+) и моноциты (CD45+ CD14+) демонстрируют умеренное уменьшение доли активированных клеток, при этом общие количественные значения остаются стабильными, что указывает на относительную устойчивость этих субпопуляций.

Среди эпидермальных лимфоцитов отмечено снижение общей доли Т-клеток (CD45+ CD3+) и T-хелперов (CD4+) при сохранении или легком увеличении цитотоксических CD8+ клеток. Это отражает сдвиг фенотипического баланса в сторону регуляторно-супрессорных звеньев после криоконсервации.

Таким образом:

криоконсервация по примененному протоколу обеспечивает сохранность жизнеспособности клеток кожи на уровне более 85 % с минимальными изменениями субпопуляционного состава;

наиболее устойчивыми к замораживанию оказались фибробласты, кератиноциты и тучные клетки, более чувствительными – эндотелиальные и антигенпрезентирующие клетки;

разработанная методика обеспечивает возможность последующего фенотипического анализа и построения достоверной цитоиммунограммы кожи как в нативных, так и в криоконсервированных образцах.

Этот результат позволяет рекомендовать криоконсервацию в качестве способа сохранения образца для дальнейших наблюдений в динамике. Деление обследованных по полу и возрасту было необходимым, чтобы показать различие измеряемых параметров в разных половозрастных группах.

При этом среднестатистическая характеристика (табл. 2, ч.1 и 2) сделана для демонстрации возможностей скрининговых подходов в оценке фенотипа субпопуляций клеток кожи.

Таблица 2, часть 1. Среднестатистическая характеристика фенотипов основных субпопуляций клеток кожи в биоптате условно здоровых лиц с распределением по полу и возрасту, n=80 (мужчины)

|

Субпопуляции клеток кожи и жизнеспособность |

Фенотип |

Мужчины, n=40 |

||||

|

15–25 лет |

26–35 лет |

36–45 лет |

46–55 лет |

56–65 лет |

||

|

Кератиноциты, из них активированные |

CD49f+ CD49f+ HLA-DR+ |

74,98±2,11* 4,98±0,32* |

70,25±3,75 3,25±0,75 |

69,5±3,5 3,23±0,37 |

61,0±5,0 2,78±0,62 |

55,75±2,25* 2,25±0,65* |

|

Фибробласты, из них активированные |

CD45– CD14– CD44+ CD45– CD14– CD44+ CD80+ |

82,75±1,25* 7,15±1,15* |

76,5±3,5 4,93±2,47 |

72±5,0 4,13±1,27 |

66,5±3,5 2,4±0,47 |

61,25±1,75* 3,18±0,82* |

|

Клетки Лангерганса, из них активированные |

CD207+ CD207+ CD80– HLA-DR+ CD207+ CD80+ HLA-DR– CD207+ CD80+ HLA-DR+ |

52,0±4,0* 0,18±0,02* 5,48±0,62 0,25±0,05 |

48±1,0 3,8±0,9 5,1±1,1 0 |

45,5±4,5 0,27±0,13 5,25±0,95 0,73±0,27 |

43,0±2,0 1,3±0,4 5,7±1,3 0,3±0,1 |

36,0±3,0* 1,15±0,35* 7,5±1,5 0 |

|

Эндотелиальные клетки, из них активированные |

CD146+ CD146+ CD54– HLA-DR+ CD146+ CD54+ HLA-DR– CD146+ CD54+ HLA-DR+ CD146+ CD34+ |

0,9±0,1 0 27,38±1,62* 4,15±0,85* 11,52±2,62* |

1,32±0,98 0 22,88±2,52 0,33±0,17 6,93±1,07 |

1,03±0,17 0,18±0,02 22,23±0,17 1,35±0,25 3,35±0,27 |

1,28±0,12 0 19,73±0,17* 1,43±0,27 1,42±0,08 |

1,1±0,2 0,08±0,02 18,85±1,55* 1,32±0,42* 0,43±0,07* |

|

Тучные клетки, из них активированные |

CD249+ CD249+ CD63+ |

6,0±0,2* 3,63±1,27* |

3,43±1,77 1,1±0,2 |

4,23±0,77 2,4±0,3 |

3,78±0,42 1,15±0,05 |

4,06±0,43* 0,6±0,1* |

|

Моноциты, из них активированные |

CD45+ CD14+ CD45+ CD14+ HLA-DR+ |

6,8±0,4* 2,45±0,15* |

7,75±1,25 0,23±0,16 |

6,9±0,3 2,15±0,45 |

5,83±1,17 1,28±0,4 |

4,58±0,42* 0,3±0,02* |

|

Эпидермальные лимфоциты: Т-общие Т-хелперы Т-цитотоксические В-лимфоциты NK-клетки |

CD45+ CD3+ CD45+ CD3+ CD4+ CD8– CD45+ CD3+ CD4– CD8+ CD45+ CD3+ CD19+ CD45+ CD3– CD16+ CD56+ |

15,75±1,25 11,5±2,5 3,75±1,75 7,5±0,5 9,75±2,25 |

14,0±1,0 11,0±1,0 2,5±0,5 6,0±1,0 10,5±1,5 |

13,25±0,75 7,23±3,77 4,0±1,0 6,25±1,75 10,75±1,25 |

13,75±1,25 10,5±0,5 3,25±1,75 5,25±1,75 7,5±0,5 |

12,5±1,5 9,75±0,25 2,75±1,25 4,5±1,5 6,5±1,5 |

|

Жизнеспособность, % |

84,75±4,25 |

86,0±4,0 |

88,5±1,5 |

84,75±4,25 |

83,25±5,75 |

|

В первой части таблицы 2 представлены результаты проточной цитометрии клеточных суспензий кожи, отражающие количественное распределение и фенотипическую активность основных субпопуляций клеток в различных возрастных группах мужчин (от 15 до 65 лет). Показатели выражены в процентах от общего числа живых клеток (среднее ± стандартное отклонение).

Основные наблюдения даны ниже.

Кератиноциты (CD49f+ HLA-DR+). Отмечено закономерное снижение доли жизнеспособных и активированных кератиноцитов с возрастом: от 74,98 ± 2,11 % в группе 15–25 лет до 55,75 ± 2,25 % у мужчин 56–65 лет (p<0,05). Это отражает возрастное истощение эпидермального регенераторного потенциала.

Фибробласты (CD45– CD14– CD44+). Аналогичная тенденция – постепенное уменьшение числа фибробластов и активированных форм (CD80+) после 35 лет (с 82,75 ± 1,25 % до 61,25 ± 1,75 %), что указывает на снижение дермального матриксного метаболизма и репаративной активности.

Клетки Лангерганса (CD207+). Количество и степень активации клеток Лангерганса снижаются после 35 лет, наиболее выражено – после 55 лет (с 52,0 ± 4,0 % до 36,0 ± 3,0 %, p<0,05). Это может свидетельствовать о снижении антигенпрезентирующей функции эпидермиса и возрастной иммунной перестройке.

Эндотелиальные клетки (CD146+). Возрастное снижение наблюдается преимущественно в DR+ подтипах (с 11,5 ± 2,6 % до 0,43 ± 0,07 %), что отражает угасание ангиогенной активности кожи и замедление процессов неоангиогенеза.

Тучные клетки (CD249+ CD63+). Показатели остаются относительно стабильными во всех возрастных группах (3,4–4,0 %), однако активированные формы (CD63+) проявляют небольшое увеличение после 45 лет, что может отражать нарастание воспаления.

Моноциты (CD45+ CD14+). Доля активированных моноцитов (HLA-DR+) снижается к старшим возрастным группам (с 2,45 ± 0,15 % до 0,3 ± 0,02 %), что указывает на сдвиг иммунного ответа от активного воспаления к более регуляторному профилю.

Эпидермальные лимфоциты (CD45+ CD3+). В целом наблюдается тенденция к уменьшению общего пула Т-лимфоцитов и Т-хелперов (CD4+) при сохранении уровня цитотоксических клеток (CD8+). Это свидетельствует о снижении адаптивного звена иммунитета с возрастом при относительном сохранении цитотоксического потенциала.

Жизнеспособность клеток кожи. Показатель жизнеспособности клеток снижается с 88,5 ± 1,5 % у мужчин 15–25 лет до 83,25 ± 5,75 % в группе 56–65 лет, что подтверждает общую возрастную тенденцию к редукции репаративных и иммунных резервов кожи.

Условно здоровая кожа мужчин демонстрирует четкую возрастную фенотипическую динамику, которая характеризуется следующим:

Эти данные подтверждают, что клеточный и фенотипический возраст кожи может служить более точным критерием ее состояния, чем хронологический возраст, и подчеркивают необходимость применения фенотипической дерматологии для стратификации пациентов и прогнозирования ответов на терапию.

Таблица 2, часть 2. Среднестатистическая характеристика фенотипов основных субпопуляций клеток кожи в биоптате условно здоровых лиц с распределением по полу и возрасту, n=80 (женщины)

|

Субпопуляции клеток кожи и жизнеспособность |

Фенотип |

Женщины, n=40 |

||||

|

15–25 лет |

26–35 лет |

36–45 лет |

46–55 лет |

56–65 лет |

||

|

Кератиноциты, из них активированные |

CD49f+ CD49f+ HLA-DR+ |

73,25±1,75* 3,08±0,92 |

66,5±2,5 3,93±0,07 |

67,25±1,75 4,3±0,9 |

55,66±3,33* 1,97±0,23 |

43,33±3,67* 2,05±0,45 |

|

Фибробласты, из них активированные |

CD45– CD14– CD44+ CD45– CD14– CD44+ CD80+ |

78,5±0,5* 9,55±0,85* |

71,25±0,75 4,68±0,72 |

71,25±2,75 5,4±1,0 |

61,0±1,0* 2,0±0,1* |

55,0±2,0* 0,4±0,2* |

|

Клетки Лангерганса, из них активированные |

CD207+ CD207+ CD80– HLA-DR+ CD207+ CD80+ HLA-DR– CD207+ CD80+ HLA-DR+ |

46,5±1,5* 1,95±0,95 7,6±0,8 0,25±0,15 |

46,5±0,5 0,15±0,05 6,53±2,17 0,55±0,25 |

45,25±0,75 2,13±0,77 6,22±2,08 0,63±0,27 |

42,25±1,75 1,63±0,37 7,58±0,72 0,4±0,1 |

37,5±1,5* 0,9±0,01 8,65±1,35 0,45±0,05 |

|

Эндотелиальные клетки, из них активированные |

CD146+ CD146+ CD54– HLA-DR+ CD146+ CD54+ HLA-DR– CD146+ CD54+ HLA-DR+ CD146+ CD34+ |

1,05±0,65 0,23±0,07 26,95±1,75* 0 11,35±2,05* |

0,75±0,15 0 24,5±0,6 1,03±0,17 5,1±1,0* |

0,95±0,15 0 21,28±1,92 0,36±0,14 3,83±0,47* |

0,92±0,08 0,4±0,1 19,25±1,75* 1,1±0,1 1,67±0,63* |

0,95±0,2 0,75±0,25 16,75±0,25* 0 0,17±0,03* |

|

Тучные клетки, из них активированные |

CD249+ CD249+ CD63+ |

4,53±0,67 0,85±0,15 |

2,4±0,5* 0,68±0,3 |

3,2±1,0 1,1±0,5 |

3,72±0,28 1,38±0,12 |

4,48±0,92 0,96±0,53 |

|

Моноциты, из них активированные |

CD45+ CD14+ CD45+ CD14+ HLA-DR+ |

10,4±3,6* 0,67±0,19 |

7,03±0,03 1,13±0,37 |

8,5±1,5 1,95±0,45 |

4,5±0,3* 0,9±0,2 |

4,5±1,4* 0,26±0,06 |

|

Эпидермальные лимфоциты: Т-общие Т-хелперы Т-цитотоксические В-лимфоциты NK-клетки |

CD45+ CD3+ CD45+ CD3+ CD4+ CD8– CD45+ CD3+ CD4– CD8+ CD45+ CD3+ CD19+ CD45+ CD3– CD16+ CD56+ |

15,0±0,1 10,5±1,5* 4,5±0,5 7,0±1,0* 9,0±1,0 |

14,25±0,75 10,25±1,75 4,0±2,0 7,0±1,0 9,0±1,0 |

13,0±2,0 9,5±1,5 3,5±0,5 7,0±0,01 9,25±0,75 |

11,5±0,5 8,25±1,75 3,0±1,0 4,75±1,25 8,75±1,25 |

11,0±2,0 5,3±1,7* 3,75±1,25 4,5±0,5* 8,5±1,5 |

|

Жизнеспособность, % |

89,25±3,75 |

90,25±1,75 |

85,25±1,75 |

89,5±1,5 |

89,5±2,5 |

|

* Наблюдаемые различия статистически значимы – p<0,05.

Во второй части таблицы 2 приведены результаты фенотипического анализа клеточного состава кожи женщин в возрасте от 15 до 65 лет, полученные методом проточной цитометрии. Показаны средние значения долей клеток (в процентах) для основных субпопуляций и их активированных форм, характеризующих морфофункциональное состояние эпидермиса и дермы в различные возрастные периоды.

Основные наблюдения и тенденции показаны ниже.

Кератиноциты (CD49f+ HLA-DR+). У женщин наблюдается отчетливое снижение доли жизнеспособных и активированных кератиноцитов с возрастом – от 73,25 ± 1,75 % в группе 15–25 лет до 43,33 ± 3,67 % в группе 56–65 лет (p<0,05). Это отражает снижение скорости обновления эпидермиса и ослабление барьерно-регенераторных процессов после 45 лет.

Фибробласты (CD45– CD14– CD44+). Доля фибробластов уменьшается почти на 30 % в старших возрастных группах (с 78,5 ± 0,5 % до 55,0 ± 0,6 %), при этом активированные формы (CD80+) демонстрируют особенно заметное падение после 50 лет. Это указывает на возрастное снижение синтетической активности дермы и ослабление способности к ремоделированию внеклеточного матрикса.

Клетки Лангерганса (CD207+ CD80+ HLA-DR+). Их количество постепенно сокращается от 46,5 ± 1,5 % у молодых женщин до 37,5 ± 1,5 % после 55 лет, а активированные формы (CD80+ HLA-DR+) снижаются почти вдвое. Это отражает снижение антигенпрезентирующей функции и ослабление локального иммунного надзора в коже.

Эндотелиальные клетки (CD146+ CD54+ CD34+). Отмечается возраст-зависимое уменьшение активированных фенотипов (CD54+ CD34+), что говорит о снижении ангиогенной активности и микроциркуляторного потенциала кожи. Наиболее выраженные различия выявлены между группами 15–25 лет и 56–65 лет (p<0,05).

Тучные клетки (CD249+ CD63+). Их доля остается стабильной (около 3–4 %), однако количество активированных клеток (CD63+) после 45 лет слегка увеличивается. Это отражает тенденцию к повышенной сенсибилизации и участию мастоцитов в возраст-ассоциированных воспалительных реакциях.

Моноциты (CD45+ CD14+ HLA-DR+). С возрастом их общее количество снижается вдвое, а активированные формы (HLA-DR+) падают более чем в три раза, что указывает на угасание воспалительной активности и смещение иммунного профиля в регуляторную сторону.

Эпидермальные лимфоциты (CD45+ CD3+). У женщин также отмечается возраст-зависимое уменьшение пула Т-лимфоцитов, особенно Т-хелперов (CD4+), при относительной стабильности цитотоксического звена (CD8+) и В-лимфоцитов (CD19+). Это отражает общее ослабление адаптивного иммунного ответа кожи при сохранении базового цитотоксического резерва.

Жизнеспособность клеток кожи. Показатель жизнеспособности у женщин остается высоким и варьирует незначительно (85–90 %), что свидетельствует о более выраженной устойчивости кожных клеток женского пола к возрастным изменениям по сравнению с мужчинами.

Кожа женщин характеризуется более стабильным фенотипическим профилем, чем у мужчин, но также демонстрирует постепенное снижение регенераторной и иммунной активности с возрастом. Особенно выражены изменения в дермальном (фибробластном) и иммунопрезентирующем (Лангерганс-клеточном) звеньях, тогда как эпидермальные и тучные клетки сохраняют относительную функциональную устойчивость. Таким образом, полученные данные отражают гендерно-специфические особенности старения кожи и подтверждают значимость фенотипического подхода к ее оценке – как инструмента выявления клеточных признаков возрастной перестройки и прогноза эффективности омолаживающей и восстановительной терапии.

Помимо этого, сопоставление фенотипического состава клеток кожи у мужчин и женщин показывает, что, несмотря на общие возрастные закономерности деградации регенераторных и иммунных звеньев, характер и темп фенотипических изменений имеют выраженные половые различия.

У представителей обоих полов с возрастом наблюдаются общие тенденции:

Эти процессы отражают универсальный для кожи фенотип старения – переход от регенераторно-воспалительного к метаболически и иммунно-гипореактивному состоянию.

Вместе с тем у представителей наблюдаются гендерные различия в фенотипической динамике.

Мужчины:

Женщины:

Таким образом, мужская кожа стареет по типу раннего регенераторного истощения, тогда как женская – по типу позднего гормонально-модулированного структурного срыва (табл. 2, ч. 3).

Таблица 2, часть 3

Фенотипическая асимметрия полов

|

Параметр |

Мужчины |

Женщины |

|

Начало выраженных фенотипических изменений |

30–35 лет |

45–50 лет |

|

Темп снижения регенераторных клеток (CD34+ CD49f+) |

Постепенный, линейный |

Поздний, но быстрый |

|

Фибробластное звено |

Снижается раньше и сильнее |

Снижается позже, гормонозависимо |

|

Эндотелиальное звено (CD146+ CD54+) |

Сильнее редуцируется |

Относительно устойчиво |

|

Иммунное звено (CD207+ CD14+ CD4+) |

Истощение Th2/Th17 профиля |

Снижение антиген-презентации, но сохранение цитотоксического ответа |

|

Общая жизнеспособность клеток |

83–85 % в старших группах |

88–90 % в старших группах |

|

Тип старения |

Метаболически-гипореактивный |

Гормонально-иммунный |

В обоих случаях происходит фенотипический сдвиг от доминирования регенеративных и иммунно-активных субпопуляций к преобладанию малореактивных и дифференцированных клеток.

Эти различия подчеркивают необходимость персонализированной фенотипической стратификации пациентов при оценке кожных состояний, прогнозе старения и подборе терапевтических протоколов, что является одной из ключевых целей фенотипической дерматологии.

Проведенное обследование условно здоровых лиц позволило определить среднестатистические значения параметров фенотипического статуса кожи. Результаты, представленные в таблице 2, требуют уточнения, но начало положено.

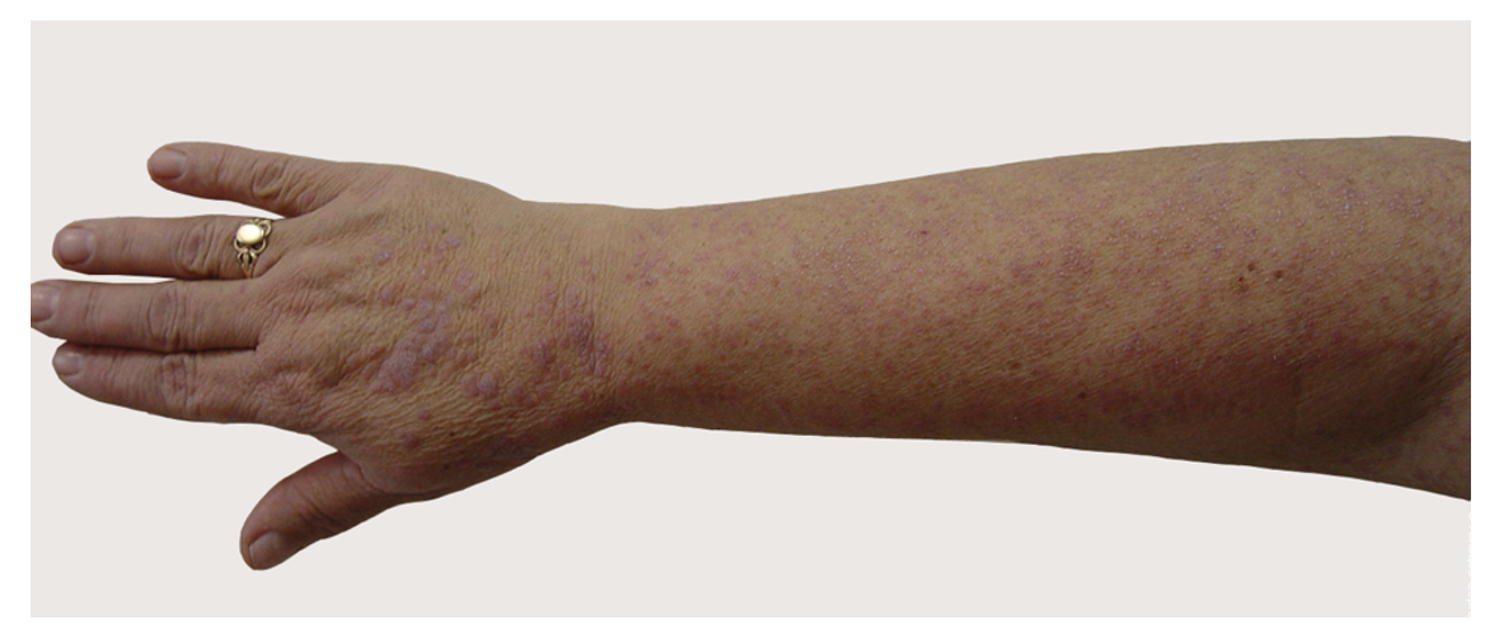

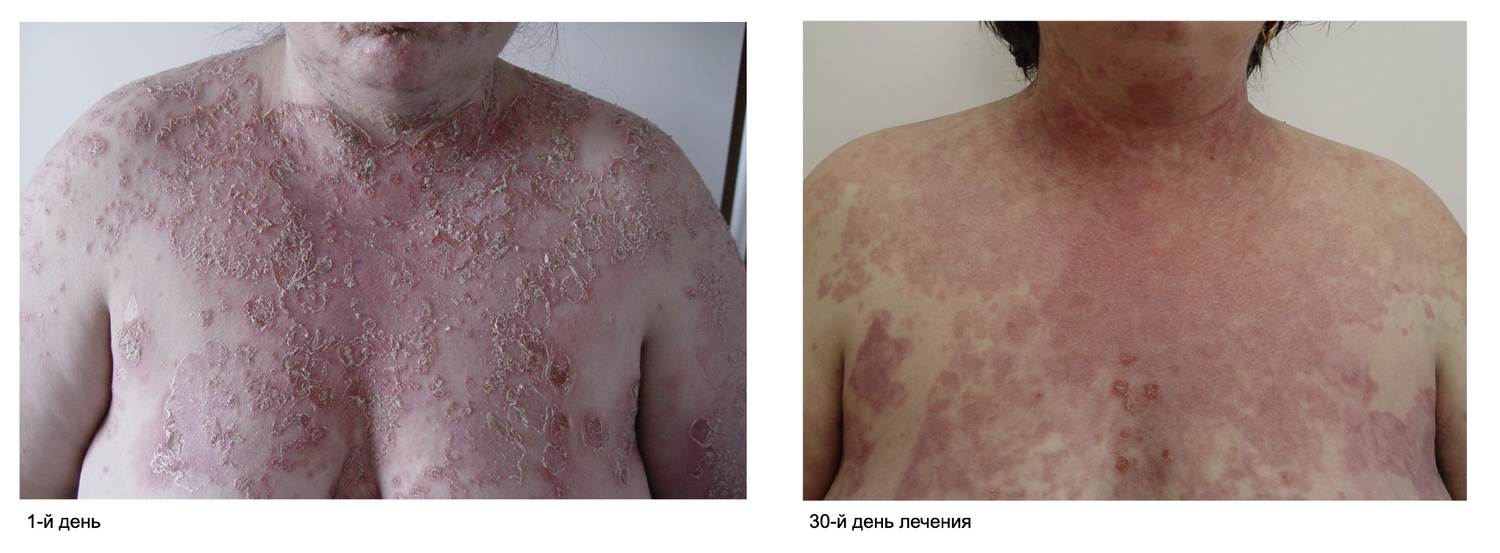

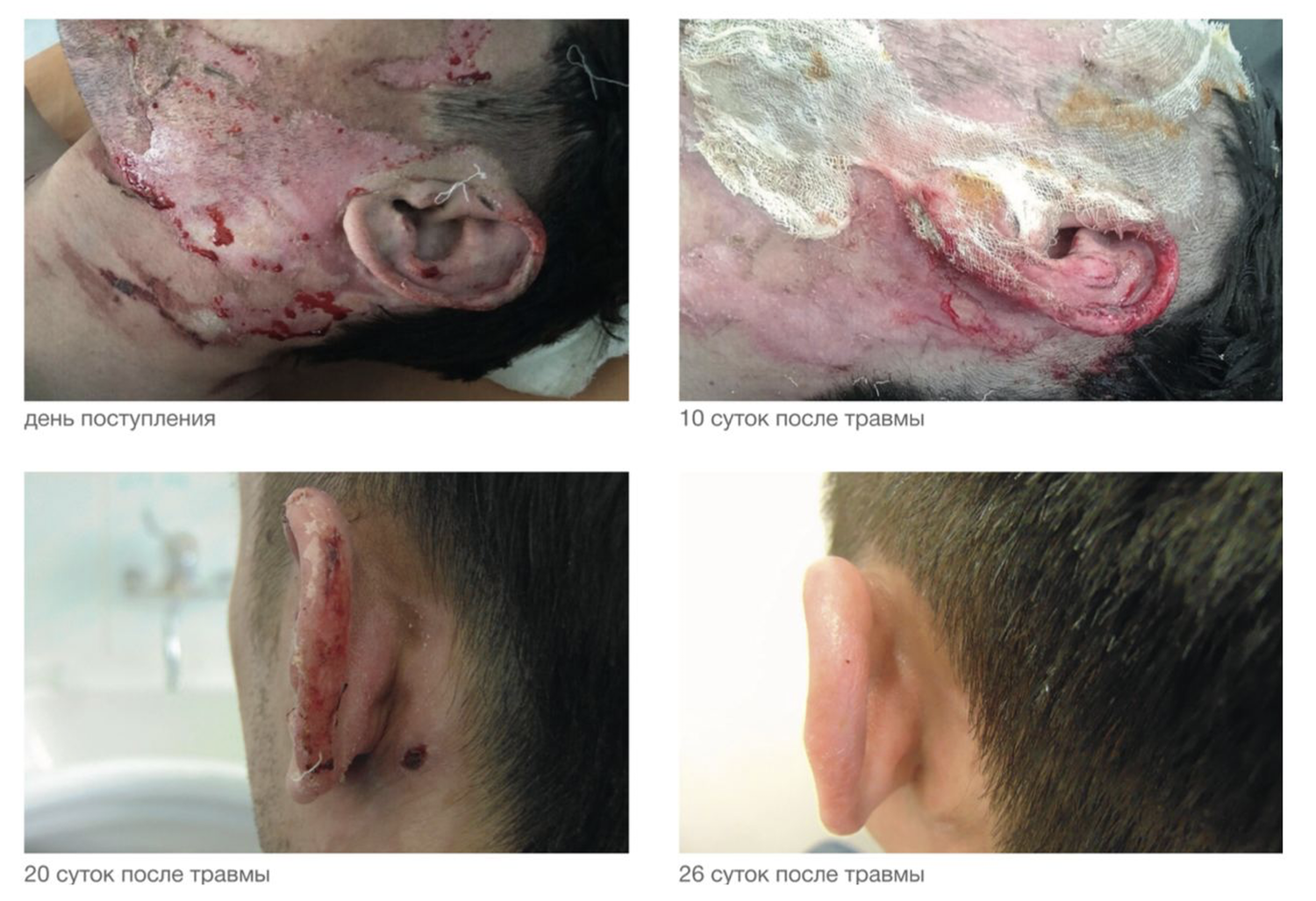

Больная Л., 26 лет, поступила в дерматологическое отделение Тюменского ОКВД с жалобами на интенсивный кожный зуд (в том числе ночью), выраженную сухость и обильное шелушение кожи, отечность кожи, расчесы, трещины.

Больной себя считает более 15 лет, с тех пор, как в пубертатном возрасте появились первые высыпания на коже локтевых и подколенных сгибов. Диагноз атопический дерматит был установлен при первом визите. Обострения были до трех раз в год, всегда с госпитализациями. Получала лечение топическими ГКС, эмолентами, антигистаминными препаратами, топическими ингибиторами кальциневрина. Последние два года атопический дерматит непрерывно рецидивирует, осложняясь эритродермией и вторичным инфицированием расчесов. Получала лечение метилпреднизолоном внутривенно с курсами антибактериальной терапии и внутривенным лазерным облучением кожи. Всегда с удовлетворительным эффектом. Аллергологический и наследственный анамнез не отягощен. Обследование у аллерголога выявило аллергию к бытовым аллергенам.

При поступлении состояние тяжелой степени. Пациентка гипостенической конституции. Аускультативно дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧДД 16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 76 в минуту, артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Язык влажный, розовый. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень, селезенка не увеличены. Стул регулярный, без патологических примесей. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание безболезненное. Щитовидная железа визуально не увеличена, пальпация ее безболезненная. КТ легких без особенностей. УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы патологии не выявило. Общий анализ крови: гемоглобин – 107 г/л, СОЭ – 28 мм/ч; показатели анализа мочи в пределах нормы; показатели биохимического анализа крови в пределах нормы; гормоны щитовидной железы в пределах нормы. Анализ на гельминтозы отрицателен. Иммуноглобулины А, М, G в сыворотке крови в пределах нормы. Уровень СРБ крови – 9 мг/л. Общий IgE 5 500 МЕ/мл.

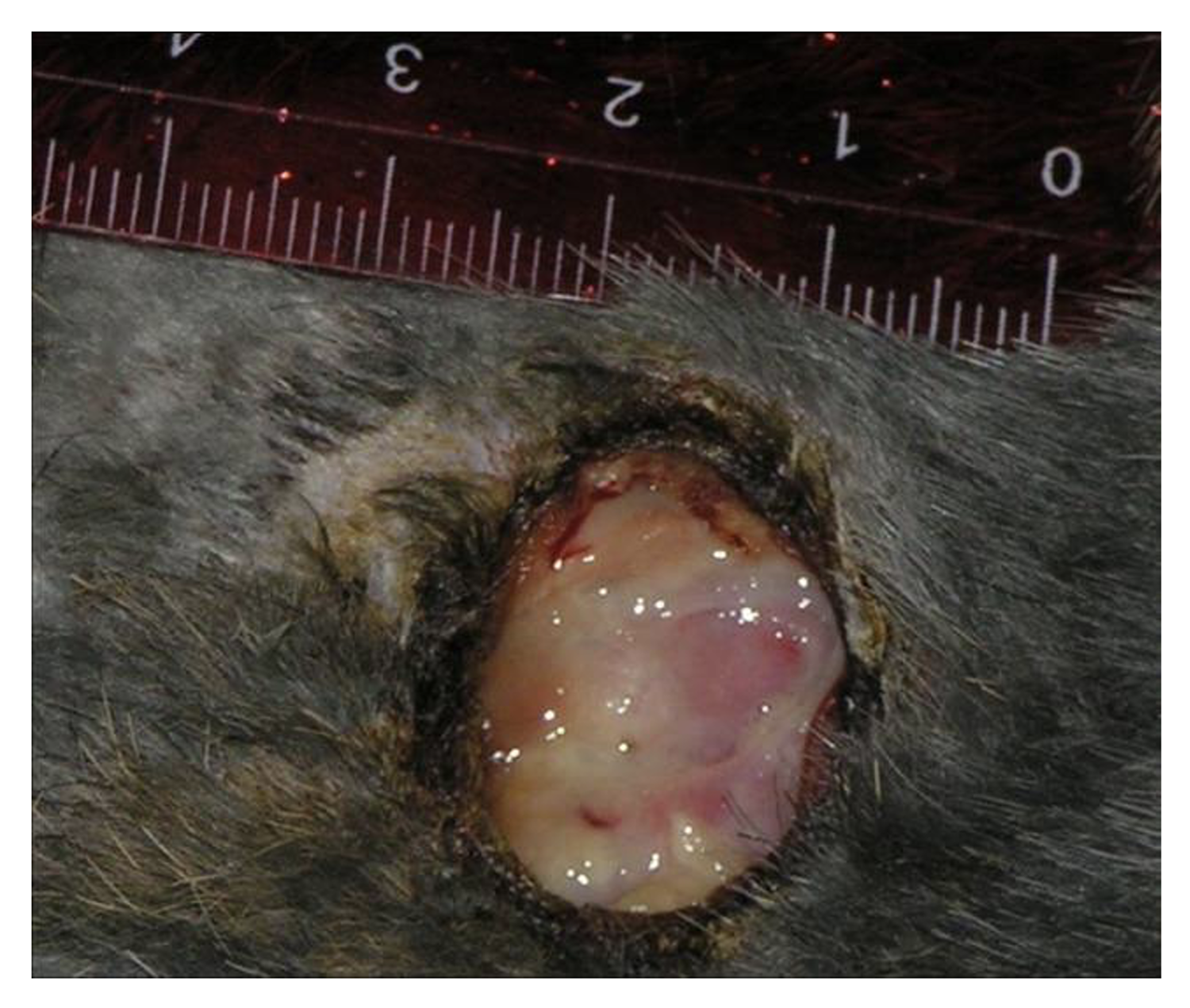

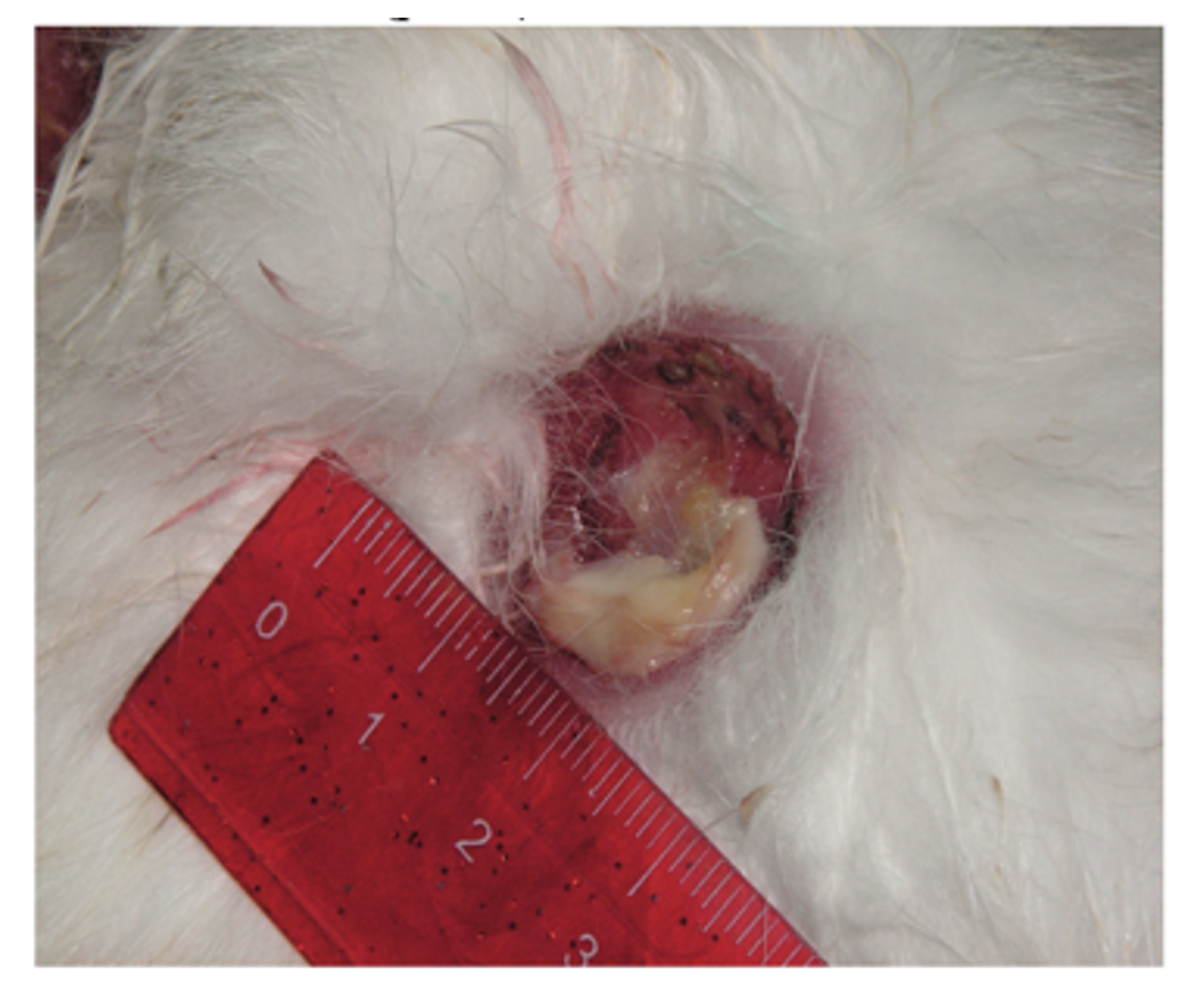

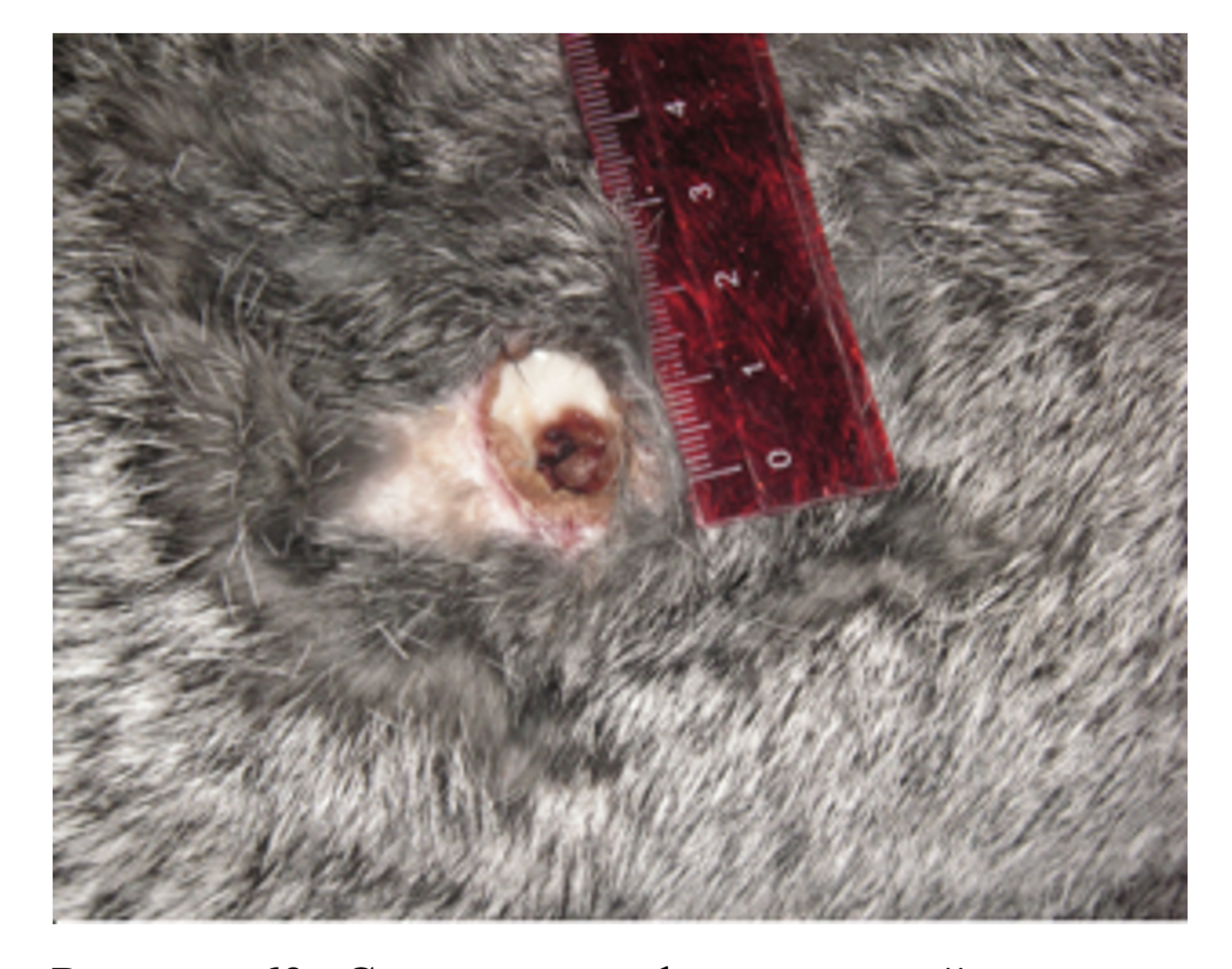

Патологический процесс носит распространенный характер, представлен яркой гиперемией сливного характера кожи туловища, конечностей, до состояния эритродермии. Сопровождается отечностью кожи, трещинами в локтевых сгибах и подколенных областях, обильным мелкопластинчатым шелушением с линейными расчесами скальпирующего характера по всей поверхности кожи, даже в тех местах, где пациентка не может дотянуться руками. В области розовой каймы губ трещины и шелушение (хейлит). Визуальных признаков пиодермии нет. Индекс SCORAD – 82. Паховые лимфоузлы увеличены с обеих сторон до размера лесного ореха, при пальпации безболезненны, подвижны, мягкоэластической консистенции, другие группы лимфоузлов интактны (рис. 45).

Рисунок 45. Клиническая демонстрация локального статуса пациентки Л., 26 лет, от 12 декабря 2014 г. № 11/2

На основании жалоб, анамнеза заболевания, клинической картины и результатов обследования поставлен диагноз: атопический дерматит, эритродермия, тяжелое течение.

Согласно клиническим рекомендациям по дерматологии «в сложных случаях при проведении дифференциального диагноза атопического дерматита проводят гистологическое исследование биоптатов кожи»58. Был взят биоптат кожи для оценки функциональных свойств клеток эпидермиса и дермы в очаге поражения (табл. 3). Учитывая, что очаг занимал всю площадь кожи, биоптат брался с верхненаружного квадранта правой ягодицы.

Таблица 3. Цитоиммунограмма кожи от 12 декабря 2014 г. № 11/2 пациентки Л., 26 лет, с диагнозом: атопический дерматит, эритродермия, тяжелое течение

|

Субпопуляции клеток кожи и жизнеспособность |

Фенотип |

Показатели, % |

|

Кератиноциты, из них активированные |

CD49f+ CD49f+ HLA-DR+ |

79,0 11,8 |

|

Фибробласты, из них активированные |

CD45– CD14– CD44+ CD45– CD14– CD44+ CD80+ |

51,0 34,2 |

|

Клетки Лангерганса, из них активированные |

CD207+ CD207+ CD80– HLA-DR+ CD207+ CD80+ HLA-DR– CD207+ CD80+ HLA-DR+ |

47,0 0 9,9 11,4 |

|

Эндотелиальные клетки, из них активированные |

CD146+ CD146+ CD54– HLA-DR+ CD146+ CD54+ HLA-DR– CD146+ CD54+ HLA-DR+ CD146+ CD34+ |

0,9 0 25,1 1,0 5,2 |

|

Тучные клетки, из них активированные |

CD249+ CD249+ CD63+ |

75,4 8,9 |

|

Моноциты, из них активированные |

CD45+ CD14+ CD45+ CD14+ HLA-DR+ |

6,9 1,0 |

|

Эпидермальные лимфоциты: Т-общие Т-хелперы Т-цитотоксические В-лимфоциты NK-клетки |

CD45+ CD3+ CD45+ CD3+ CD4+ CD8– CD45+ CD3+ CD4– CD8+ CD45+ CD3+ CD19+ CD45+ CD3– CD16+ CD56+ |

25,0 15,0 8,0 6,0 11,0 |

|

Жизнеспособность, % |

94 |

Полученные данные отражают выраженные признаки системного воспаления и иммунного дисбаланса на уровне клеточного фенотипа кожи. Несмотря на сохранность общей жизнеспособности клеток (94 %), выявлено значительное смещение фенотипического баланса в сторону активации воспалительных и антигенпрезентирующих субпопуляций при снижении регенераторного и супрессорного звеньев.

Далее представлен анализ субпопуляций клеток.

Кератиноциты (CD49f+ HLA-DR+). Доля кератиноцитов составляет 79 %, при этом повышено количество активированных форм (11,8 %), экспрессирующих HLA-DR. Это указывает на стресс-индуцированную активацию эпидермиса и нарушение барьерной функции кожи. Кератиноциты приобретают иммунную компетентность, участвуя в презентации антигенов и поддержании воспаления.

Фибробласты (CD45+ CD14– CD44+). Общая доля фибробластов – 51 %, из них 34,2 % активированы (CD44+ CD80+). Наблюдается выраженная гиперактивация дермального матрикса, что отражает попытку ткани компенсировать хроническое воспаление за счет усиленного синтеза внеклеточных структур и ремоделирования.

Клетки Лангерганса (CD207+). Их содержание – 47 %, при этом активно экспрессируются CD80+ HLA-DR+ фенотипы (около 11 %). Отмечается высокая антигенпрезентирующая активность и вовлеченность в каскад Th2-зависимого воспаления. Наличие трех функциональных подтипов (DR+/DR–, активированные и неактивированные) свидетельствует о разнонаправленной активации кожного иммунного надзора.

Эндотелиальные клетки (CD146+). Их доля относительно невелика (около 0,9 %), однако субпопуляции CD54+ HLA-DR– и CD34+ составляют 25,1 % и 5,2 % соответственно, что указывает на выраженное сосудистое участие в воспалительном процессе. Наблюдается активация эндотелия и формирование микроваскулярного воспалительного компонента – типично для эритродермии.

Тучные клетки (CD249+ CD63+). Общее количество – 75,4 %, из них 8,9 % активированы. Это говорит о высокой дегрануляционной активности мастоцитов, сопровождающейся высвобождением медиаторов воспаления (гистамина, триптазы), что клинически коррелирует с зудом, гиперемией и сосудистой реактивностью.

Моноциты (CD45+ CD14+ HLA-DR+). Общая доля – 6,9 %, активированные формы – 1,0 %. Умеренная инфильтрация макрофагального ряда, отражающая хронический, относительно стабильный характер воспаления, без выраженного острого всплеска.

Эпидермальные лимфоциты:

Иммунный профиль кожи Th2-доминантный, с умеренным увеличением NK-клеток, что указывает на включение врожденного иммунного звена. Сохраняется относительный баланс Th/CD8 (≈ 1,9), но со смещением в сторону хелперной активности, типичной для атопических состояний.

Интерпретация данного фенотипа. Полученная цитоиммунограмма соответствует высокоактивному воспалительному фенотипу кожи, характеризующемуся:

Такой фенотип ассоциирован с хроническим течением атопического дерматита в фазе обострения, осложненным эритродермией.

Практическое значение данного наблюдения заключается в определении начального фенотипа клеток в воспалительном инфильтрате кожи для дальнейшей оценки эффективности проводимой терапии в стационаре: метилпреднизолон 250 мг внутривенно на 200 мл физиологического раствора, № 5; натрия тиосульфат 30 % – 10 мл внутривенно, ежедневно, № 15; кальция глюконат 10 % – 10 мл внутримышечно, ежедневно, № 15; пипольфен 25 мг 1 раз в сутки, 5 дней; затем тавегил 1 мг 3 раза в день, 10 дней; топическая терапия мометазона фуроатом, эмолентами и орошение расчесов раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 %. Клинический эффект от проводимого лечения был значительный, он проявился снижением зуда и уменьшением инфильтрации кожи.

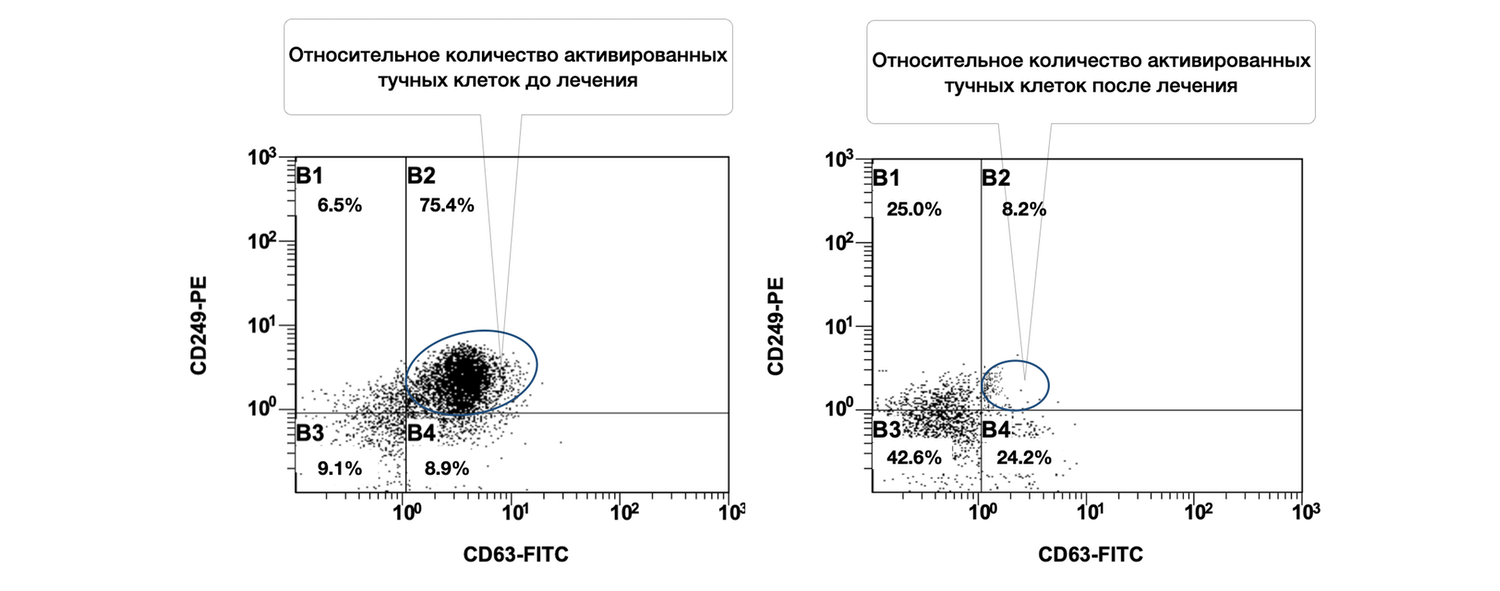

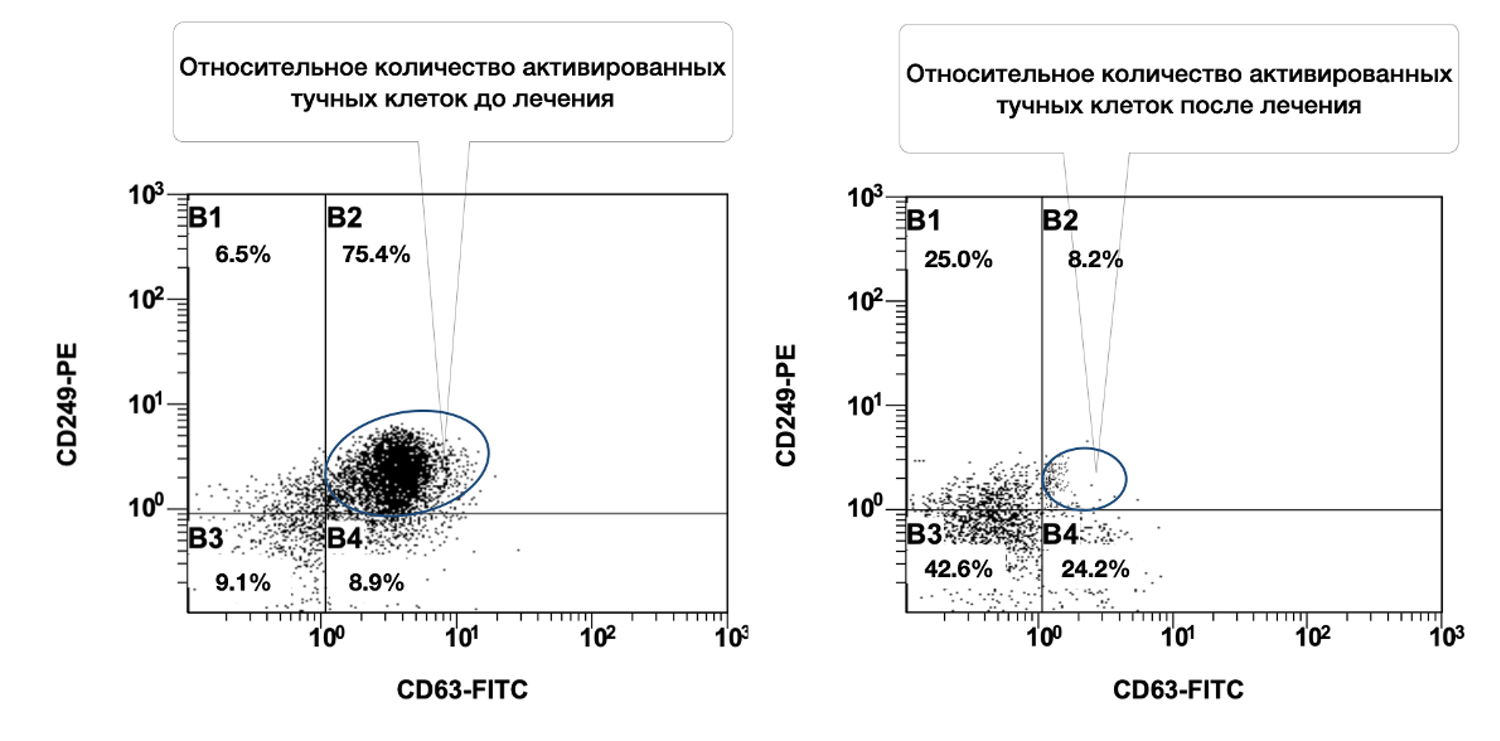

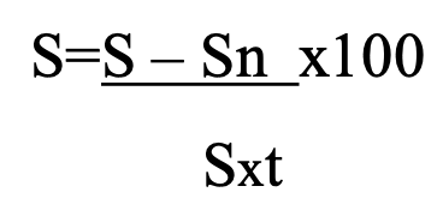

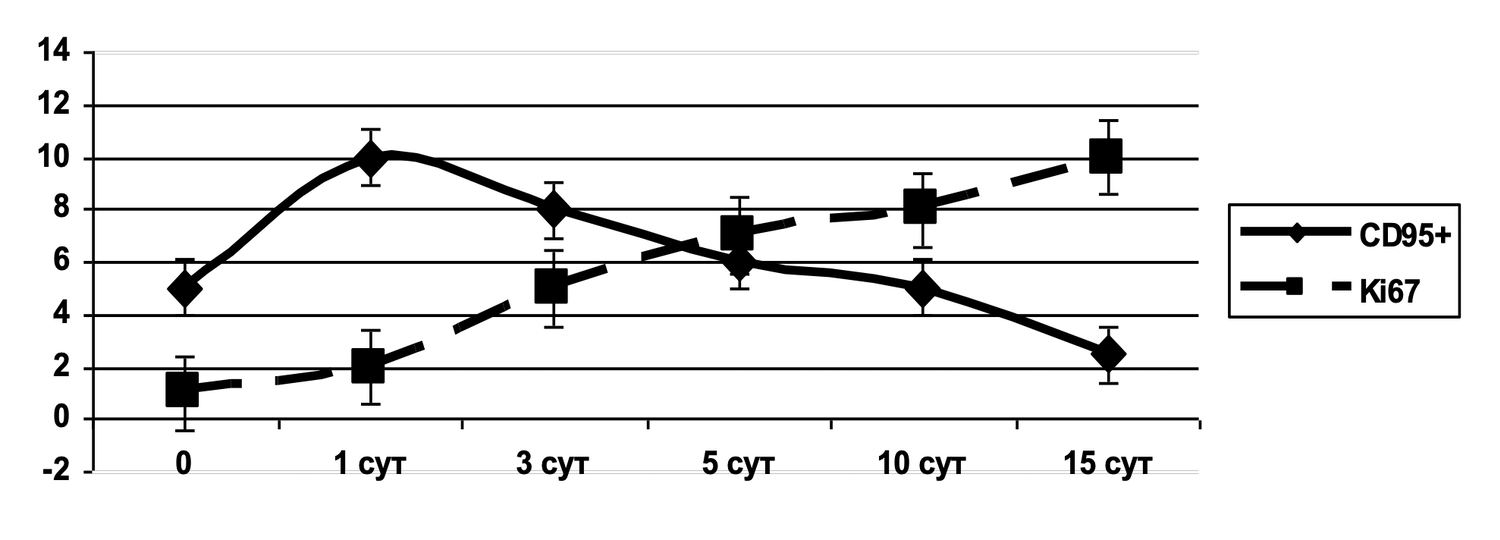

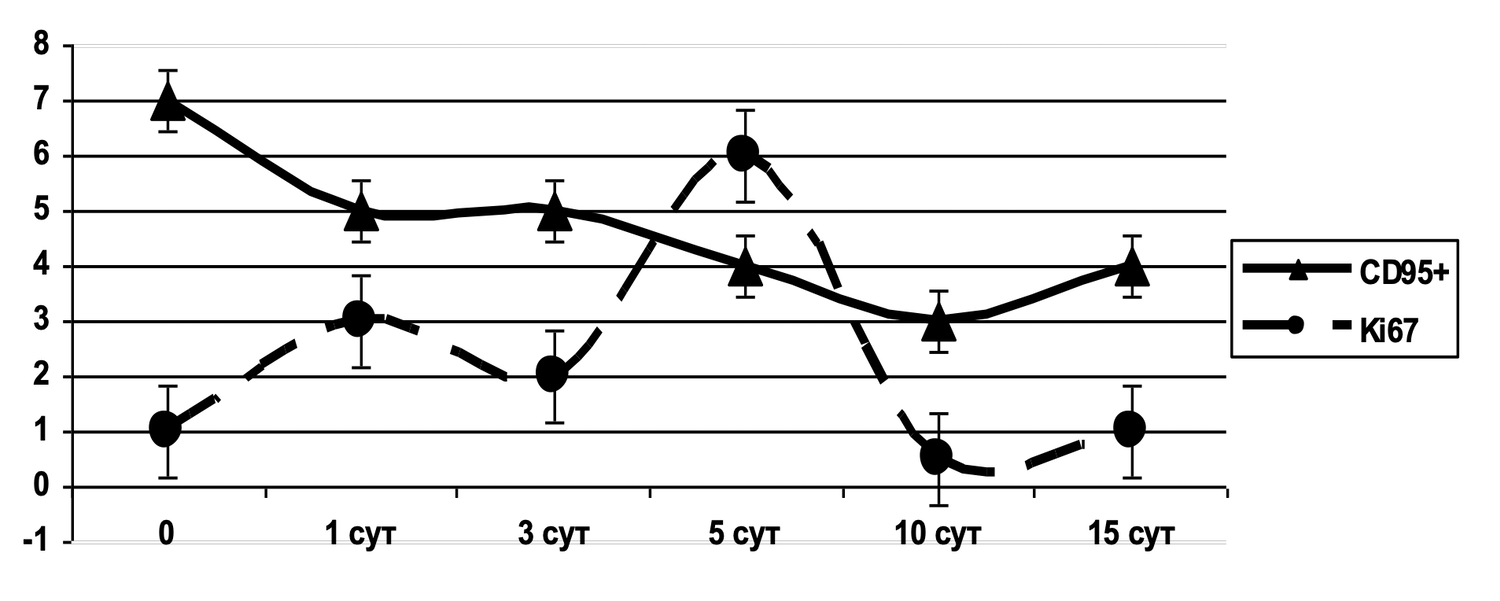

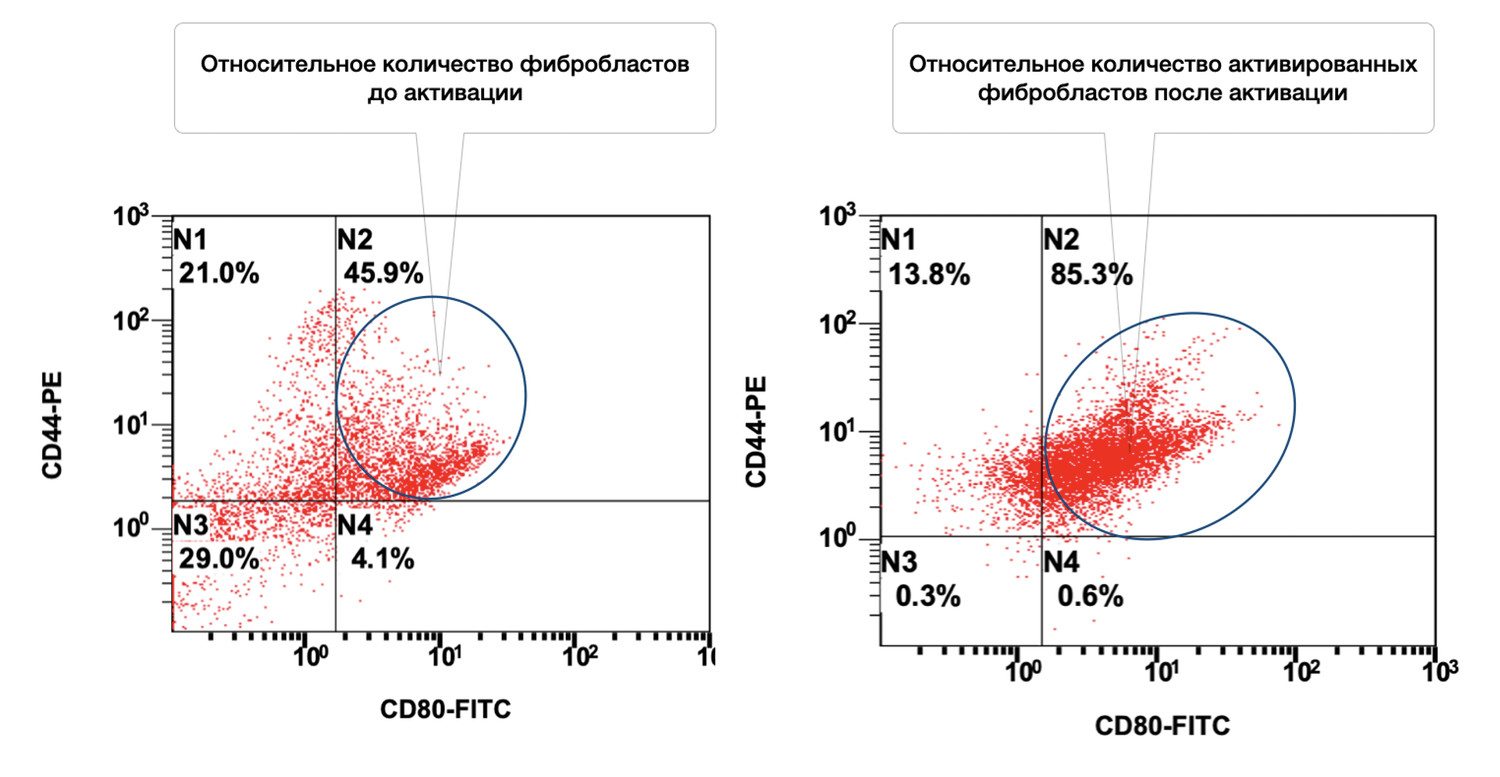

Выявлено, что при рассмотрении субпопуляций тучных клеток кожи до лечения и спустя 1,5 месяца от начала лечения наблюдалось фактическое снижение количества активированных форм данных клеток (фенотип CD249+ CD63+) в очаге воспаления (рис. 46).

Рисунок 46. Сравнительная характеристика относительного количества жизнеспособных активированных тучных клеток (фенотип CD249+ CD63+) в суспензии клеток биоптата кожи пациентки Л., 26 лет, от 12 декабря 2014 г. № 11/2 и от 25 января 2015 г. № 11/5

Сравнительная характеристика относительного количества жизнеспособных активированных тучных клеток (фенотип CD249+ CD63+) в клеточной суспензии биоптата кожи у данной пациентки, до и после лечения, на основе предоставленных диаграмм звучит следующим образом.

Фенотипируемая популяция: CD249⁺ CD63⁺. Жизнеспособные активированные тучные клетки (mast cells), определяемые по экспрессии двух маркеров:

CD249 (p75/NGFR) — поверхностный маркер жизнеспособных тучных клеток;

CD63 — маркер активации, ассоциированный с дегрануляцией и выбросом медиаторов воспаления (гистамина, триптазы и др.).

Сравнение по данным диаграмм:

|

Состояние |

% CD249⁺CD63⁺ (B2) |

Интерпретация |

|---|---|---|

|

До лечения |

75.4% |

Крайне высокая доля активированных тучных клеток — более ¾ всей популяции. Указывает на выраженную локальную воспалительную реакцию. |

|

После лечения |

8.2% |

Существенное снижение активации. Менее 1/10 тучных клеток остаются активными. |

Динамика: активация тучных клеток снизилась в 9,2 раза (с 75.4% до 8.2%). Такая выраженная редукция свидетельствует об эффективности проведённой терапии, направленной на стабилизацию мастоцитарной активности, уменьшение дегрануляции и купирование воспалительного компонента. Дополнительные наблюдения из диаграммы:

B3-сектор (CD249⁻ CD63⁻) — "неспецифические" или неидентифицированные клетки:

До лечения: 9.1%

После лечения: 42.6% (рост почти в 5 раз)

Возможно, часть клеток «перешла» в неактивное состояние.

B4-сектор (CD249⁺ CD63⁻) — жизнеспособные, но неактивированные тучные клетки:

До лечения: 8.9%

После лечения: 24.2% (рост в 2,7 раза)

Это подтверждает, что лечение сохранило жизнеспособность тучных клеток, но успешно подавило их активацию.

Таким образом, у данной пациентки на момент начала лечения наблюдался высокий уровень воспалительной активации тучных клеток в коже. На фоне терапии произошло многократное снижение количества CD63⁺ активированных мастоцитов, при одновременном увеличении доли неактивированных жизнеспособных форм. Это демонстрирует не только клиническую, но и иммуноцитологическую эффективность лечения.

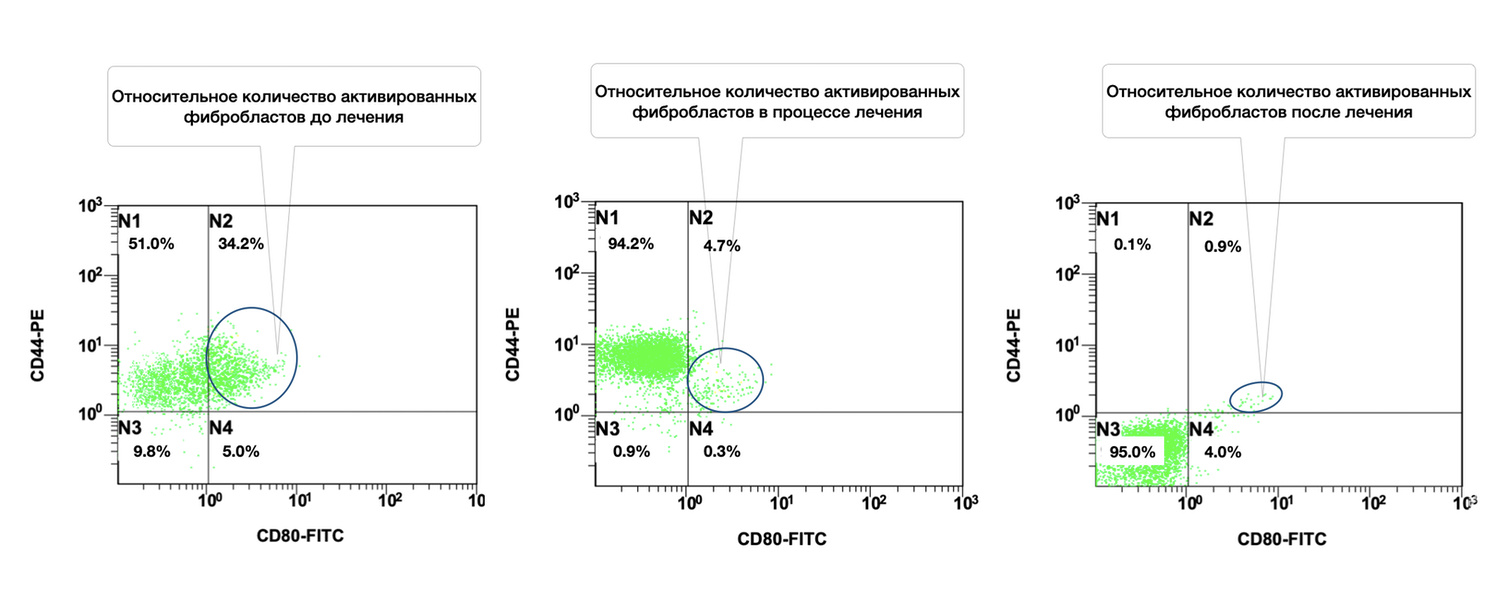

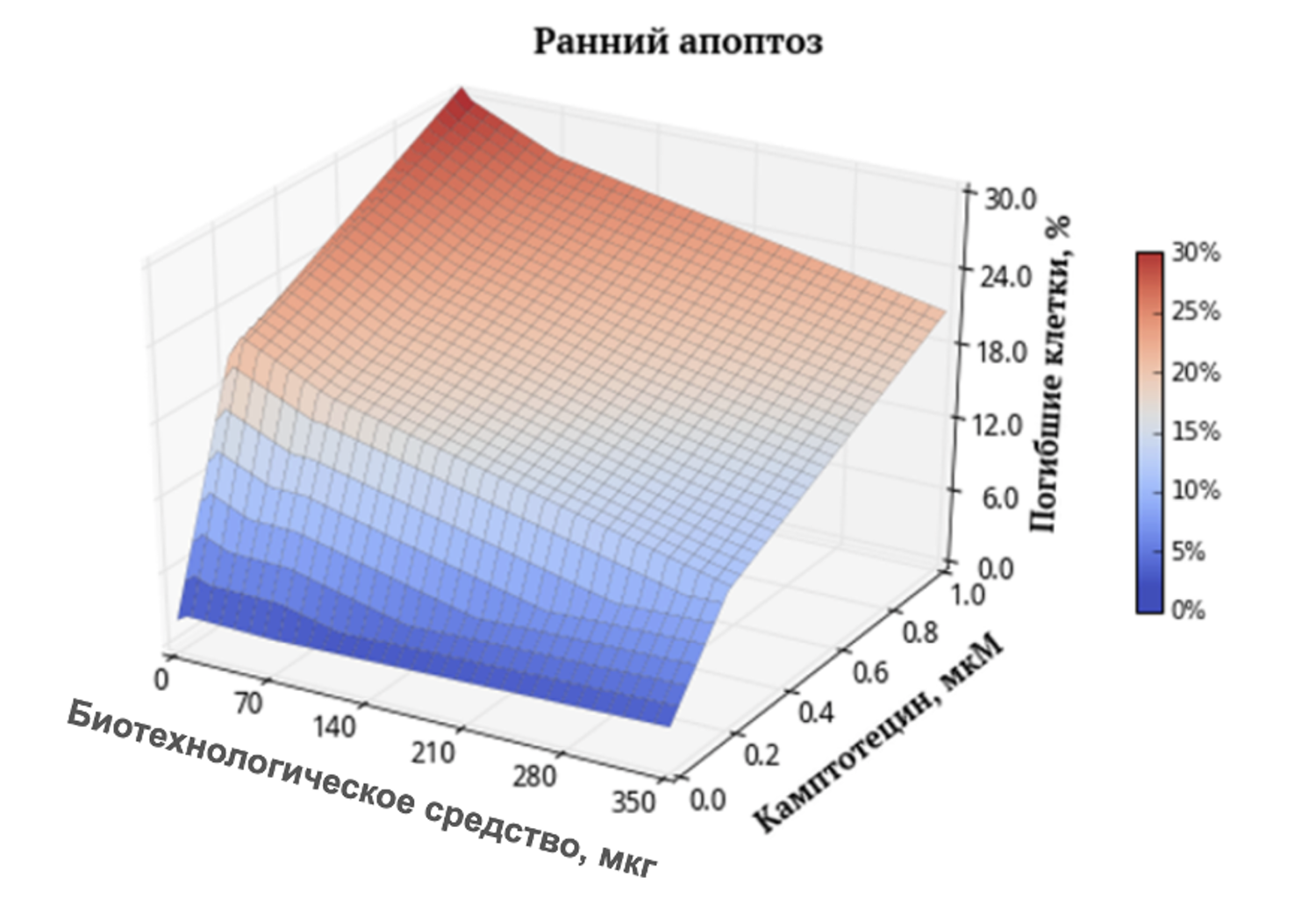

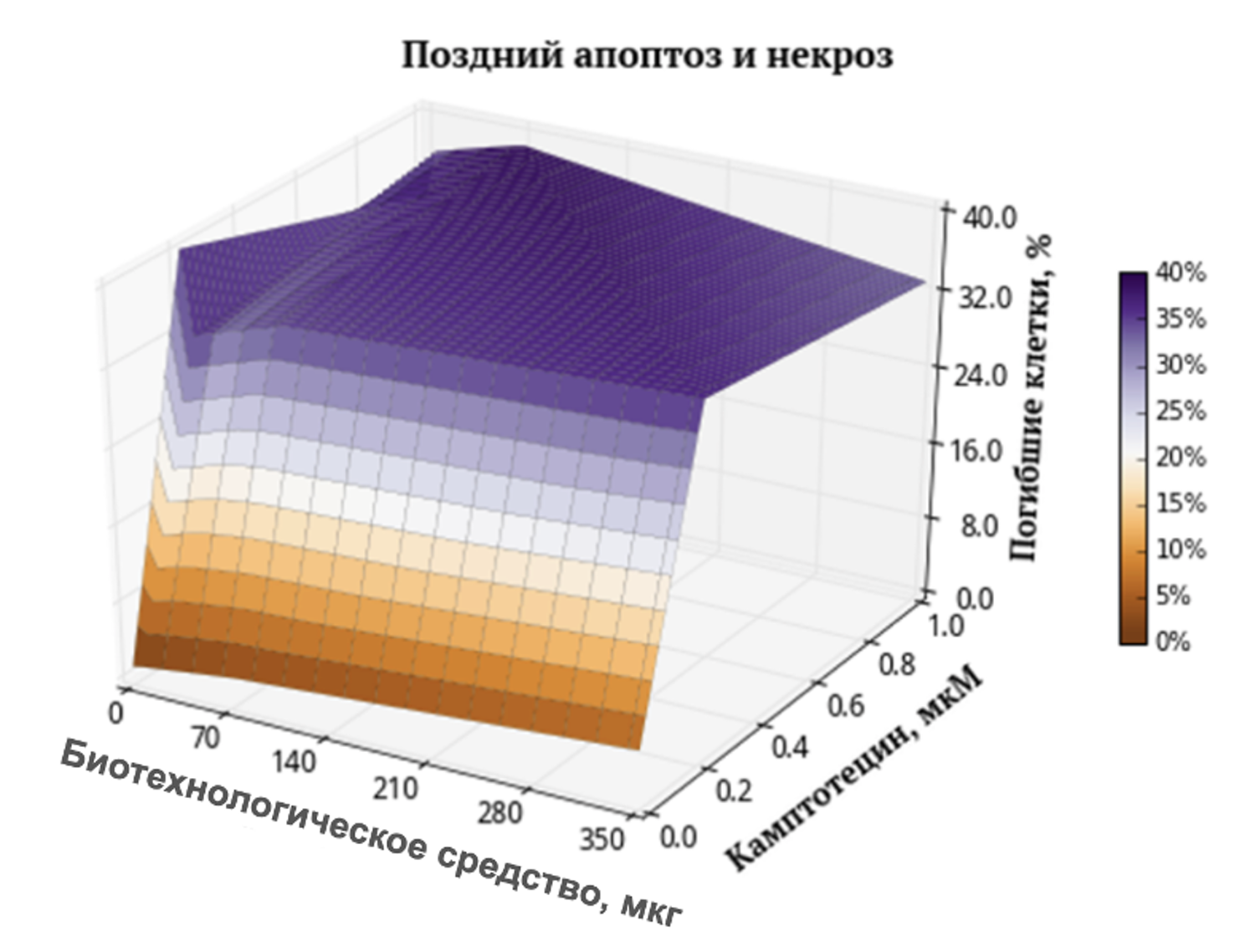

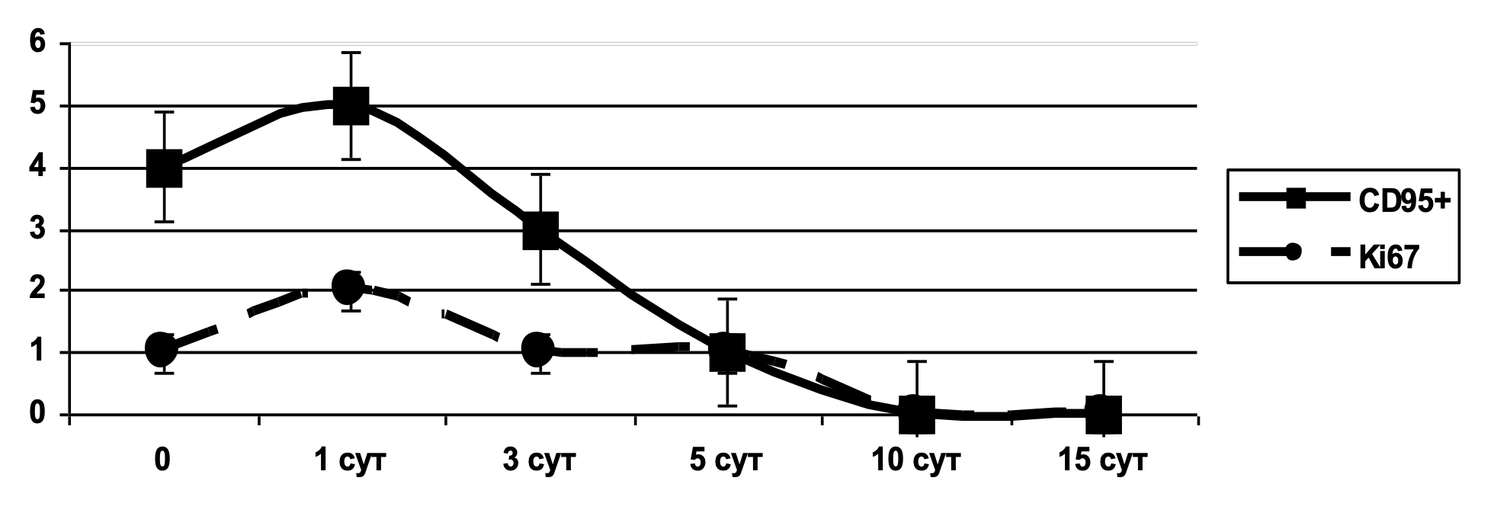

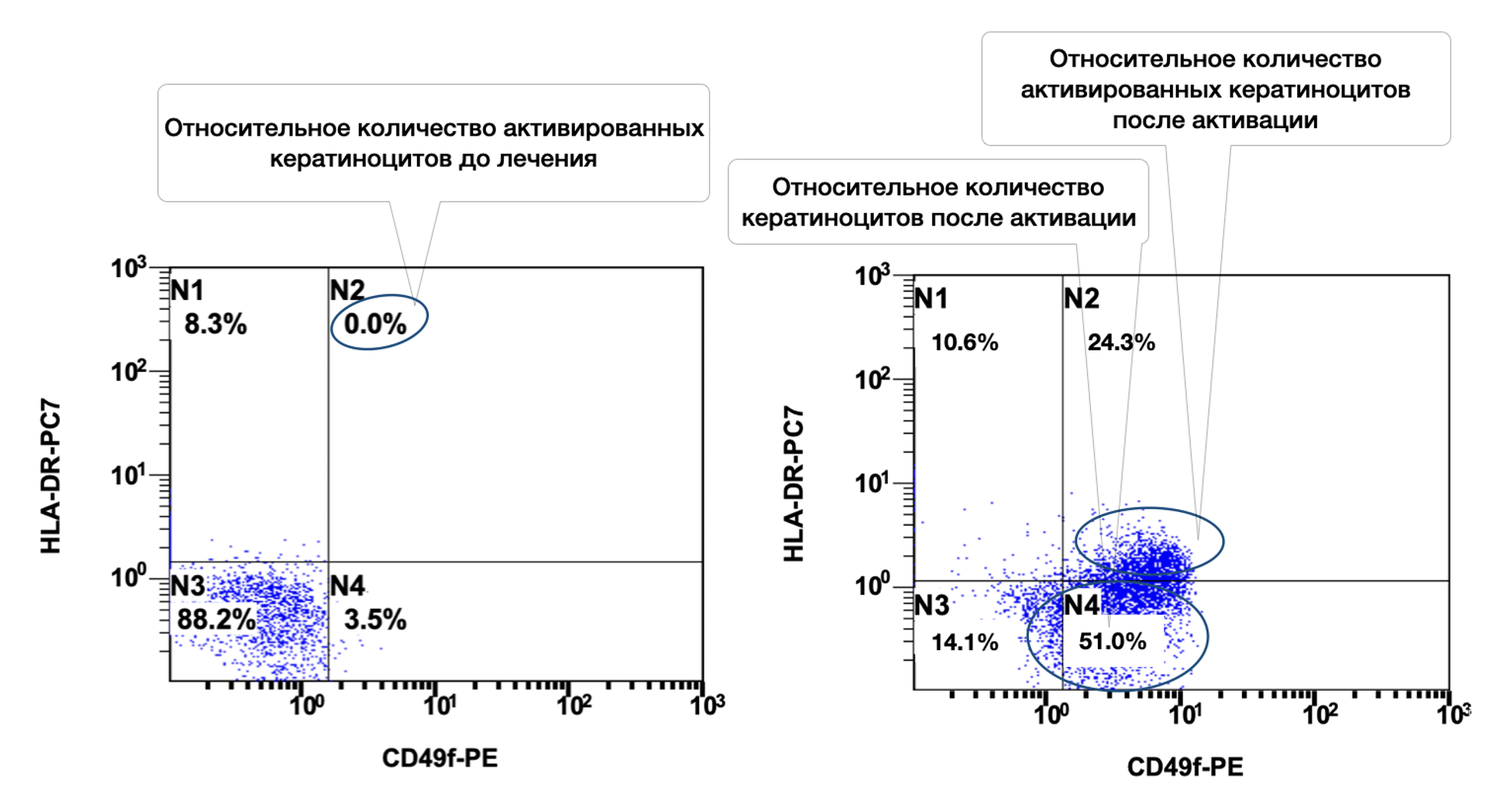

Расширение возможностей проточной цитометрии до практического использования в дерматологии значительно увеличивает не только точность оценки диагностически значимых моментов, поскольку обеспечивает многопараметрический анализ клеток кожи с достоверностью только в одной пробе одного пациента, но и позволяет проводить эту оценку в динамике наблюдений. Как это было отмечено нами до лечения, через месяц и после лечения, когда наблюдалось фактическое снижение количества активированных форм фибробластов (фенотип CD45– СD14– CD44+) в очаге воспаления у данной пациентки (рис. 47).

Рисунок 47. Сравнительная характеристика относительного количества жизнеспособных активированных фибробластов (фенотип CD45– СD14– CD44+) в суспензии клеток биоптата кожи пациентки Л., 26 лет, от 12 декабря 2014 г. № 11/2, от 10 января 2015 г. № 11/4 и от 25 января 2015 г. № 11/5

Сравнительная характеристика относительного количества жизнеспособных активированных фибробластов (фенотип: CD45⁻ CD14⁻ CD44⁺ CD80⁺) в клеточной суспензии биоптата кожи у данной пациентки на разных этапах терапии выглядит следующим образом.

Фенотипируемая популяция:

Фибробласты: CD45⁻ CD14⁻ (отрицание иммунных клеток) + CD44⁺ (мезенхимальный маркер клеточной адгезии и миграции);

Активация фибробластов: CD80⁺ (ко-стимулирующий молекулярный маркер, обычно ассоциированный с иммунной активацией, реже — с фибробластной реакцией в условиях воспаления/фиброза).

Данные по диаграммам (по сектору N2: CD44⁺ CD80⁺):

|

Этап исследования |

% активированных фибробластов (CD44⁺CD80⁺) |

Интерпретация |

|---|---|---|

|

До лечения |

34.2% |

Повышенное количество активированных фибробластов. Свидетельствует о наличии активного воспалительно-фиброзного процесса в дерме. |

|

Во время лечения |

4.7% |

Существенное снижение активации. Быстрое начало регресса воспалительного сигнала. |

|

После лечения |

0.9% |

Почти полное отсутствие признаков активации. Нормализованное фибробластное звено кожи. |

Динамика активации:

Снижение в 7,3 раза уже на стадии лечения (34.2% → 4.7%);

Финальное снижение в 38 раз от исходного уровня (34.2% → 0.9%);

Резкое угасание активности указывает на выраженное противовоспалительное и репаративное действие терапии.

Дополнительные наблюдения:

Популяция N1 (CD44⁺ CD80⁻):

До лечения: 51.0%

Во время лечения: 94.2%

После лечения: 0.1%

Это отражает, что на стадии лечения происходит временная экспансия "неактивированных, но жизнеспособных" фибробластов, после чего эта популяция также редуцируется.

Популяция N3 (CD44⁻ CD80⁻):

После лечения: 95.0%

Преобладание N3 в финале отражает возвращение клеточного состава к норме.

Таким образом, у данной больной изначально наблюдалась высокая активация фибробластов, вероятно обусловленная воспалительным повреждением кожи. Проведенное лечение привело к почти полной редукции активационного фенотипа CD44⁺CD80⁺, что указывает на успешное подавление фиброзного каскада, стабилизацию внеклеточного матрикса и завершение фазы репарации.

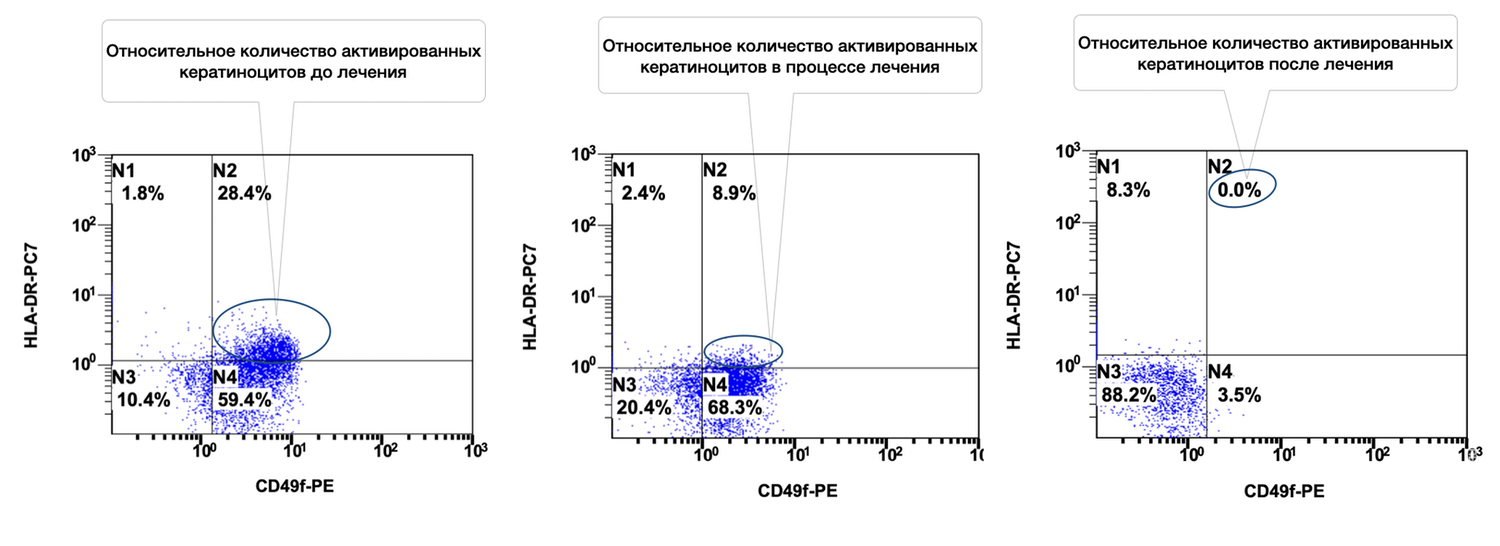

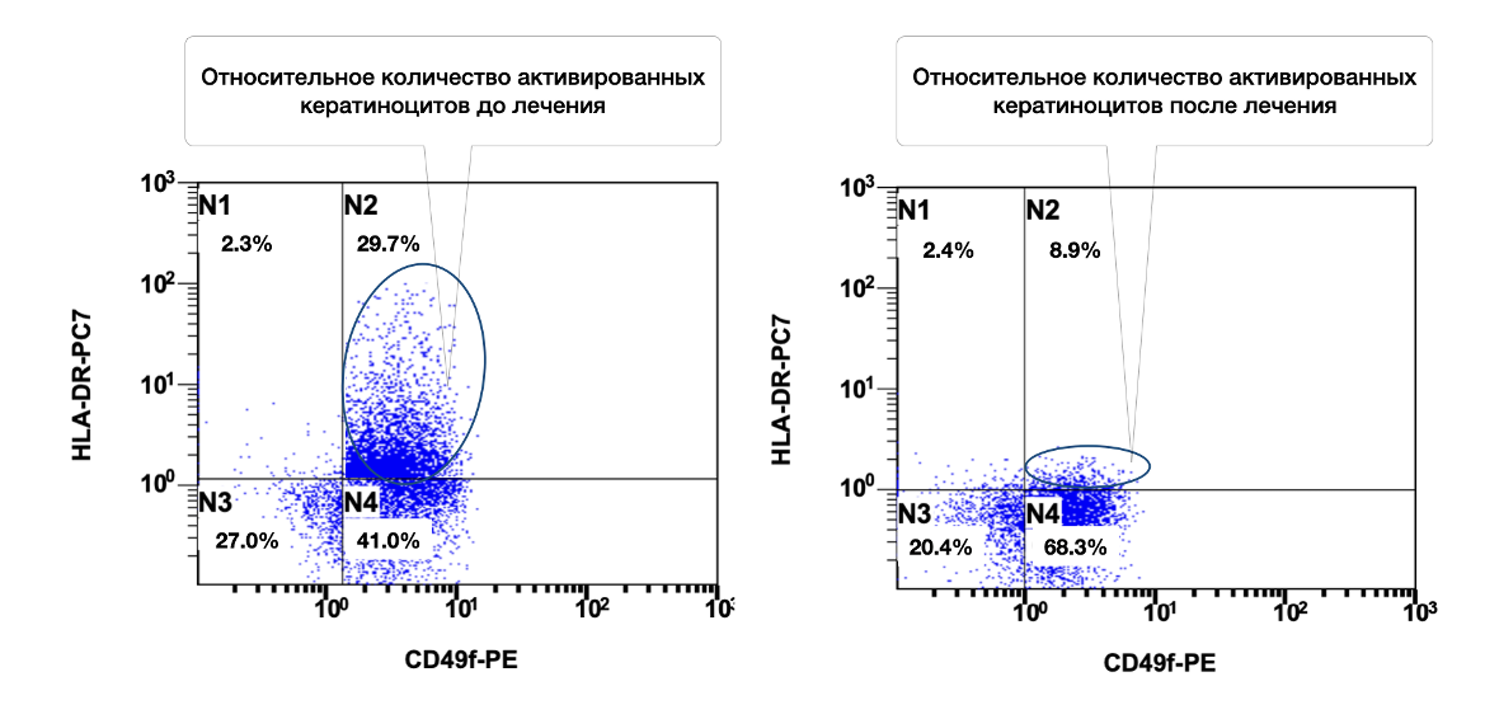

Сведения о состоянии кератиноцитов (фенотип CD49+ HLA-DR+) из инфильтратов до лечения, в процессе и после лечения конкретно этой больной можно увидеть на рис. 48.

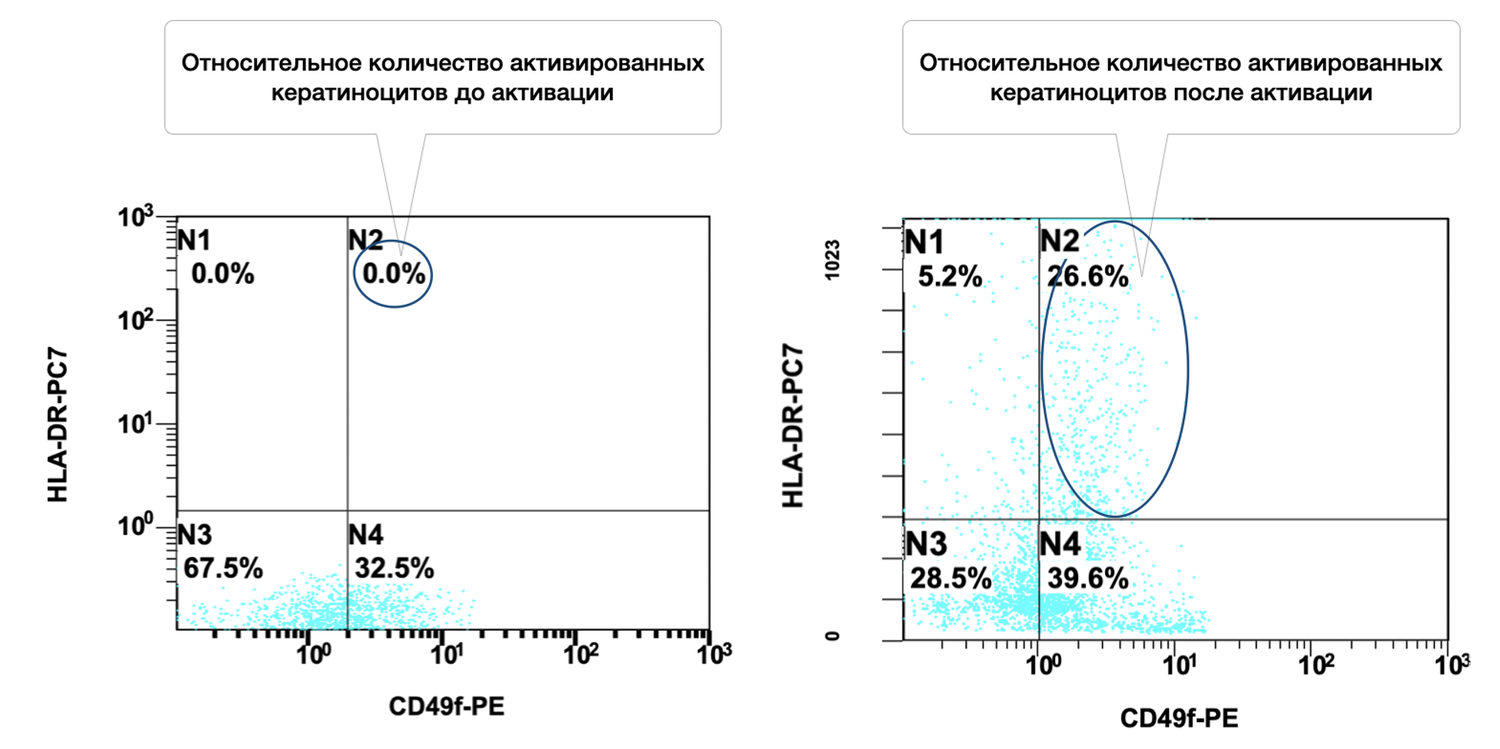

Рисунок 48. Сравнительная характеристика относительного количества жизнеспособных активированных кератиноцитов (фенотип CD49+ HLA-DR+) в суспензии клеток биоптата кожи пациентки Л., 26 лет, от 12 декабря 2014 г. № 11/2, от 10 января 2015 г. № 11/4 и от 25 января 2015 г. № 11/5

На представленных диаграммах показана динамика относительного количества жизнеспособных активированных кератиноцитов (фенотип CD49f⁺ HLA-DR⁺) в суспензии клеток биоптата кожи пациентки до, во время и после лечения, на основе данных проточной цитометрии, сравнительный анализ (CD49f⁺ HLA-DR⁺, зона N2):

|

Этап наблюдения |

% Активированных кератиноцитов |

|---|---|

|

До лечения |

28.4% |

|

Во время лечения |

8.9% |

|

После лечения |

0.0% |

Интерпретация:

До лечения — зафиксировано высокое количество активированных кератиноцитов (28.4%), что свидетельствует о наличии выраженной эпидермальной активации и иммунного стресса кожи.

В процессе лечения — наблюдается значительное снижение уровня активации до 8.9%, что указывает на положительную реакцию тканей на терапию и уменьшение воспалительного ответа.

После лечения — активированные кератиноциты полностью отсутствуют (0.0%), что может свидетельствовать о полном восстановлении физиологического состояния эпидермиса, нормализации иммунного баланса и завершении активной воспалительной фазы.

Таким образом, снижение относительного количества активированных кератиноцитов (CD49f⁺ HLA-DR⁺) с 28.4% до 0.0% на фоне лечения демонстрирует чёткий противовоспалительный эффект и восстановление нормального фенотипического статуса клеток эпидермиса. Это отражает высокую эффективность проведённой терапии и позволяет рассматривать данный показатель как надёжный биомаркер воспалительной активности кератиноцитов.

Данные сведения были сопоставимы с положительной динамикой индекса SCORAD – 41 балл через месяц от начала лечения (исходно – 82) и 29 баллов спустя три недели ото дня госпитализации, что как минимум объективно свидетельствует об эффективности проведенной терапии. Пациентка была выписана из стационара на амбулаторное долечивание.

Этим примером показана эффективность применения способа оценки фенотипического состава клеток кожи у взрослых для прецизионной диагностики атопического дерматита, а также использование цитоиммунограмм кожи как отправной точки состояния клеток кожи воспалительного инфильтрата до лечения, в его процессе и по достижении клинической ремиссии в качестве дополнительных (к визуальным и субъективным) критериев результативности терапии.

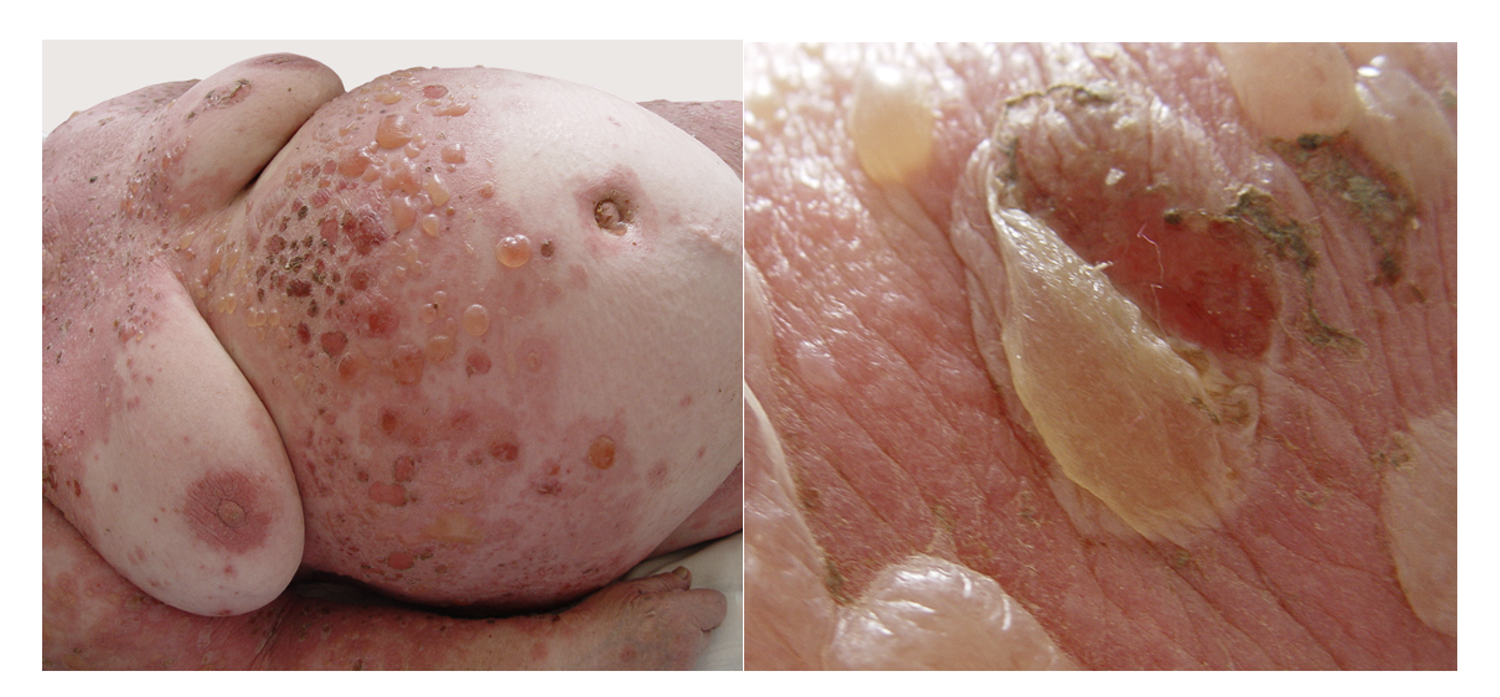

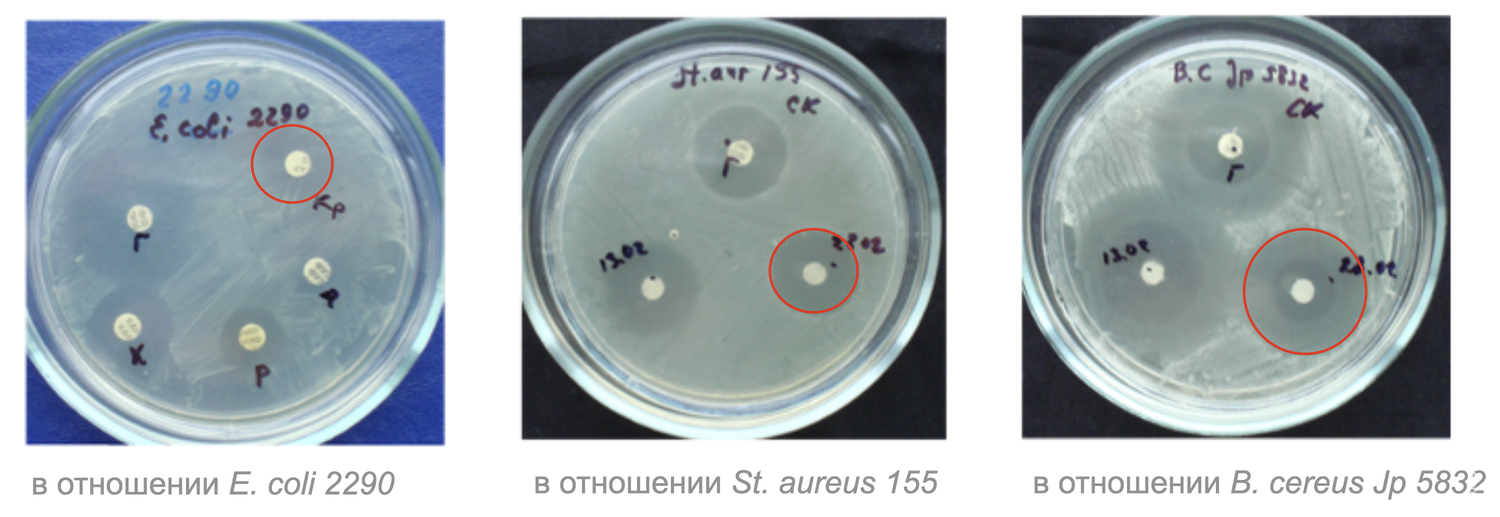

Больная М., 57 лет, обратилась в Тюменский ОКВД с жалобами на наличие и появление пузырей на коже туловища и конечностей, сопровождаемых слабовыраженным зудом в вечернее время. Больной себя считает в течение полугода, когда без явной причины заметила образование пузырьков в полости рта. Значения им не придала.

Спустя месяц, на фоне ухудшения общего самочувствия, заметила появление зуда, красных пятен и мелких пузырьков с мутным содержимым на туловище и в подмышечных областях. Самостоятельно применяла «различные мази из домашней аптечки», но новые высыпания появились на груди и спине, их размер стремительно увеличивался. Анамнез жизни, наследственный и аллергоанамнез без особенностей. Прием антибиотиков отрицает.

При обращении в поликлинику ОКВД был выставлен клинический диагноз: пузырчатка вульгарная? пузырчатка листовидная? герпетиформный дерматит Дюринга?

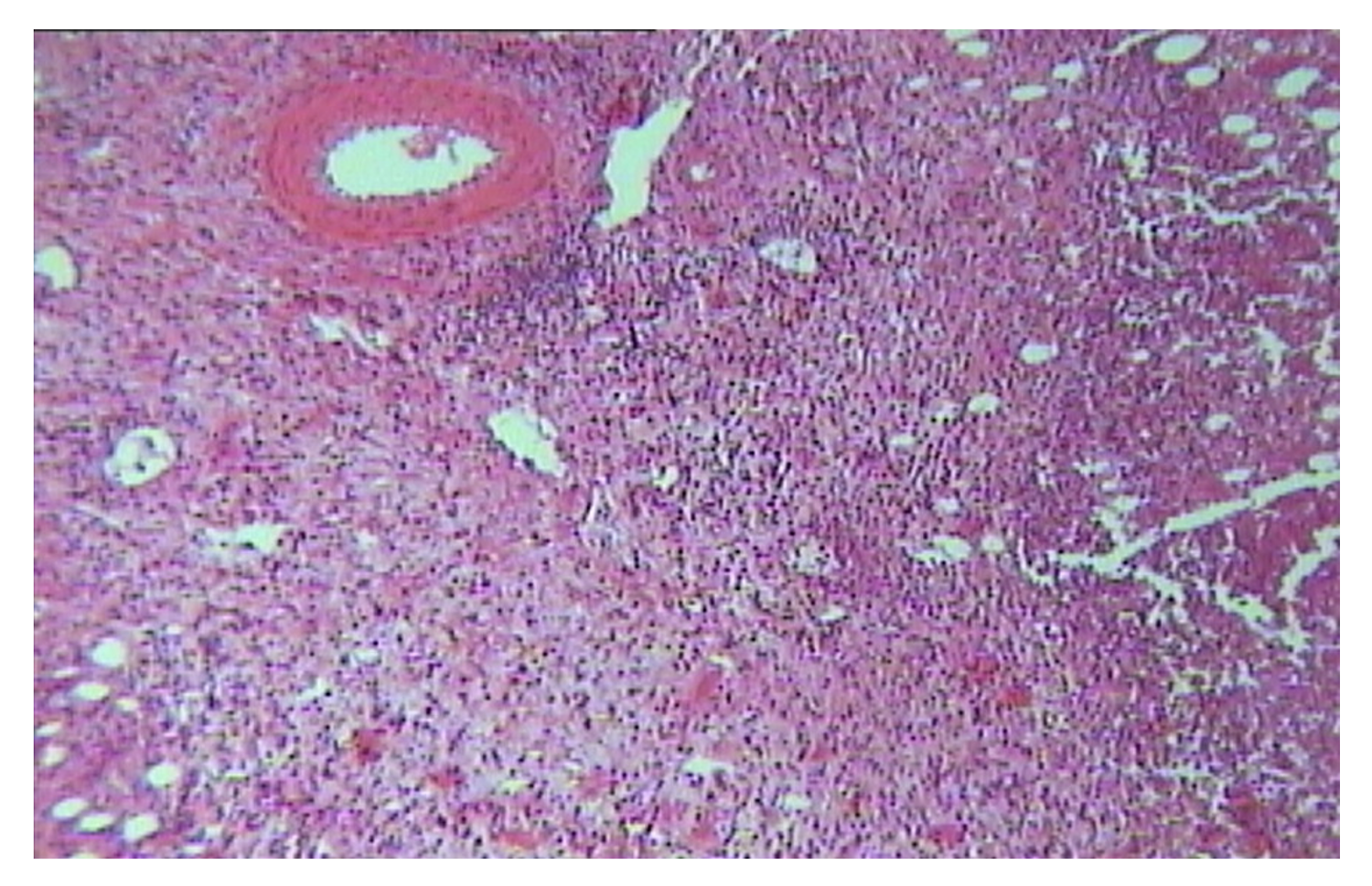

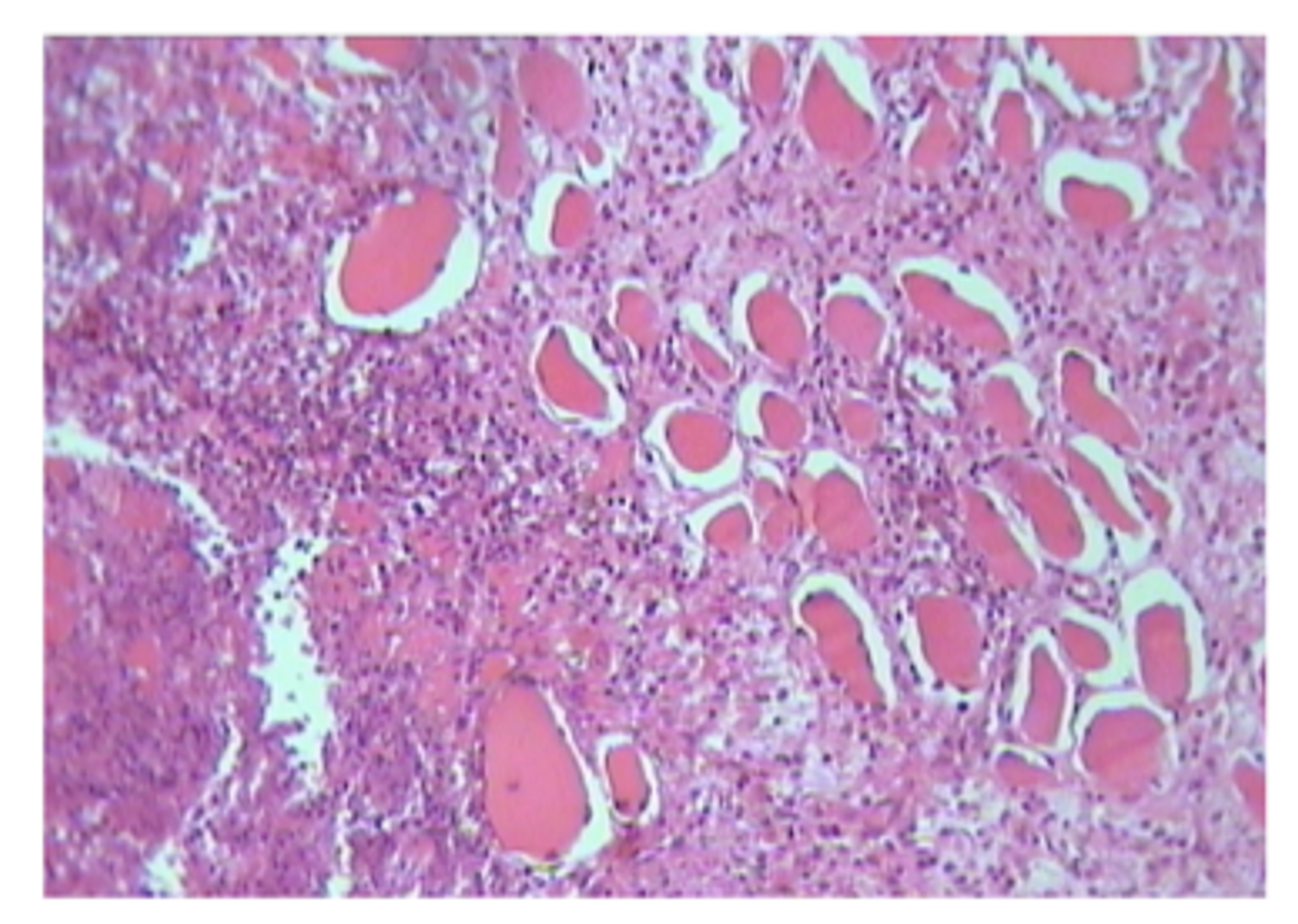

В связи с распространенностью и тяжестью течения патологического процесса больная была госпитализирована в стационар Тюменского ОКВД, где было назначено исследование мазков-отпечатков на акантолитические клетки и проведение диагностической биопсии кожи спины (из краевой области эрозивной поверхности).

При поступлении состояние тяжелой степени. Пациентка гиперстенической конституции. Ожирение III степени. Аускультативно дыхание везикулярное, отмечалось наличие влажных хрипов. ЧДД 20 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 88 в минуту, артериальное давление 140/90 мм рт. ст. Язык сухой, с белым налетом по бокам языка. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень увеличена на 2 см по нижнему краю, селезенка не увеличена. Стул не регулярный, есть склонность к запорам. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание безболезненное. Щитовидная железа визуально не увеличена, пальпация ее безболезненная.

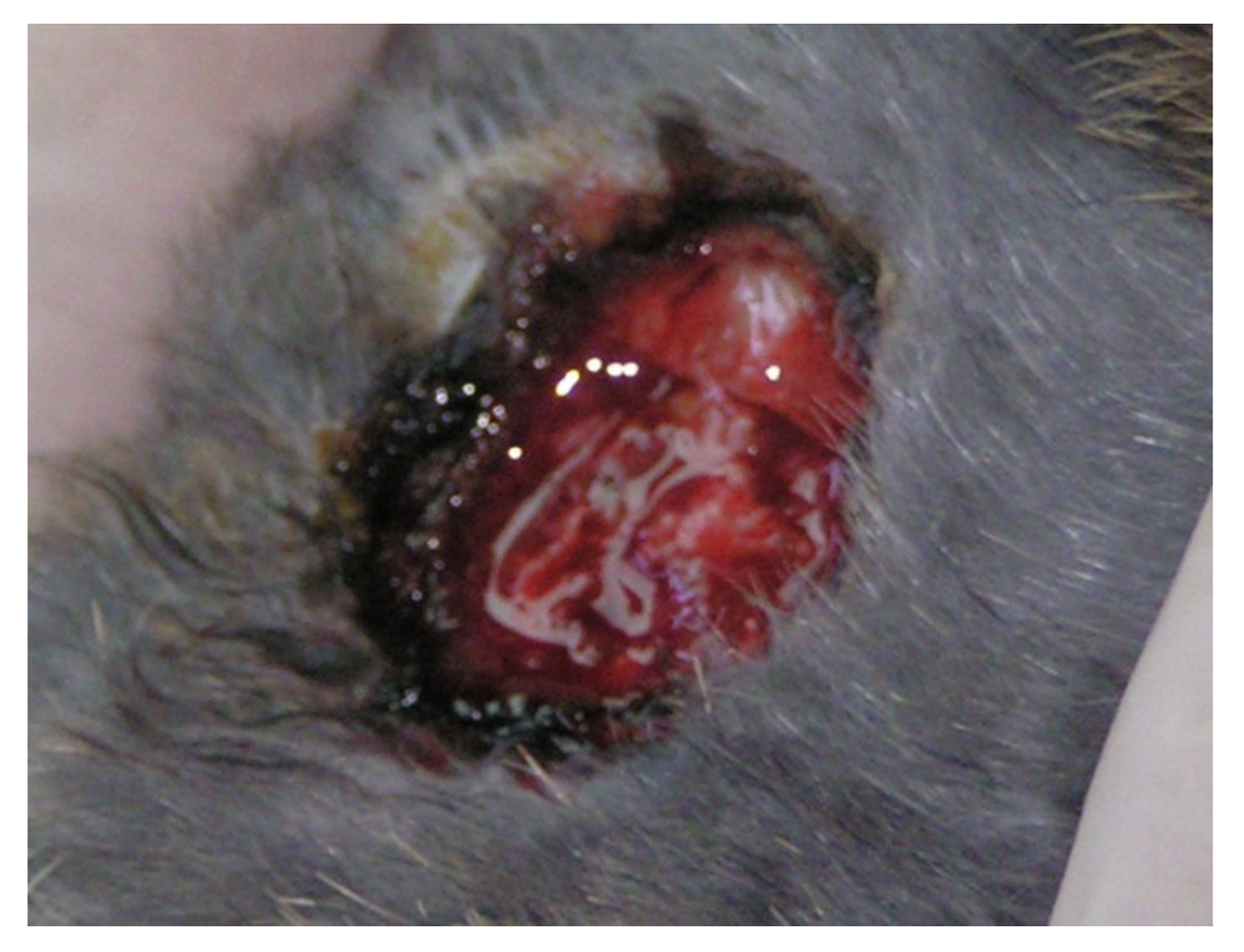

Патологический процесс при поступлении носил распространенный характер на коже туловища, верхних и нижних конечностей, был представлен множественными округлыми, эритематозно-сквамозными очагами розового и красного цветов с редкими пятнами гиперпигментации коричневого цвета. На поверхности очагов поражения, преимущественно в области спины и груди, отмечалось наличие сгруппированных пузырьков с серозным содержимым на гиперемированном фоне, до 1 см в диаметре, с плотной и напряженной покрышкой и серозным содержимым. На коже туловища, боковых поверхностей, коже ягодиц и поясницы, коже конечностей определялись сливающиеся в обширные очаги эрозии, на поверхности которых обнаруживались корочки и чешуйки. Феномен Никольского положительный. Придатки кожи в процесс не были вовлечены. В полости рта отмечено наличие эрозий и язв с белым налетом, болезненных при надавливании шпателем.

По результатам комплексного клинико-лабораторного обследования у больной был выявлен положительный мазок-отпечаток на акантолитические клетки, в периферической крови лейкоцитоз составил 14,4×109/л; лимфопения 1,19 тыс./мкл; уровень аланинаминотрансферазы 69 ед./л; нРИФ с антителами к IgG, IgA, IgM в биоптате видимо не пораженной кожи наблюдалась выраженная фиксация IgG в межклеточных промежутках всех слоев эпидермиса, фиксации IgA и IgG в структурах кожи не обнаружено.

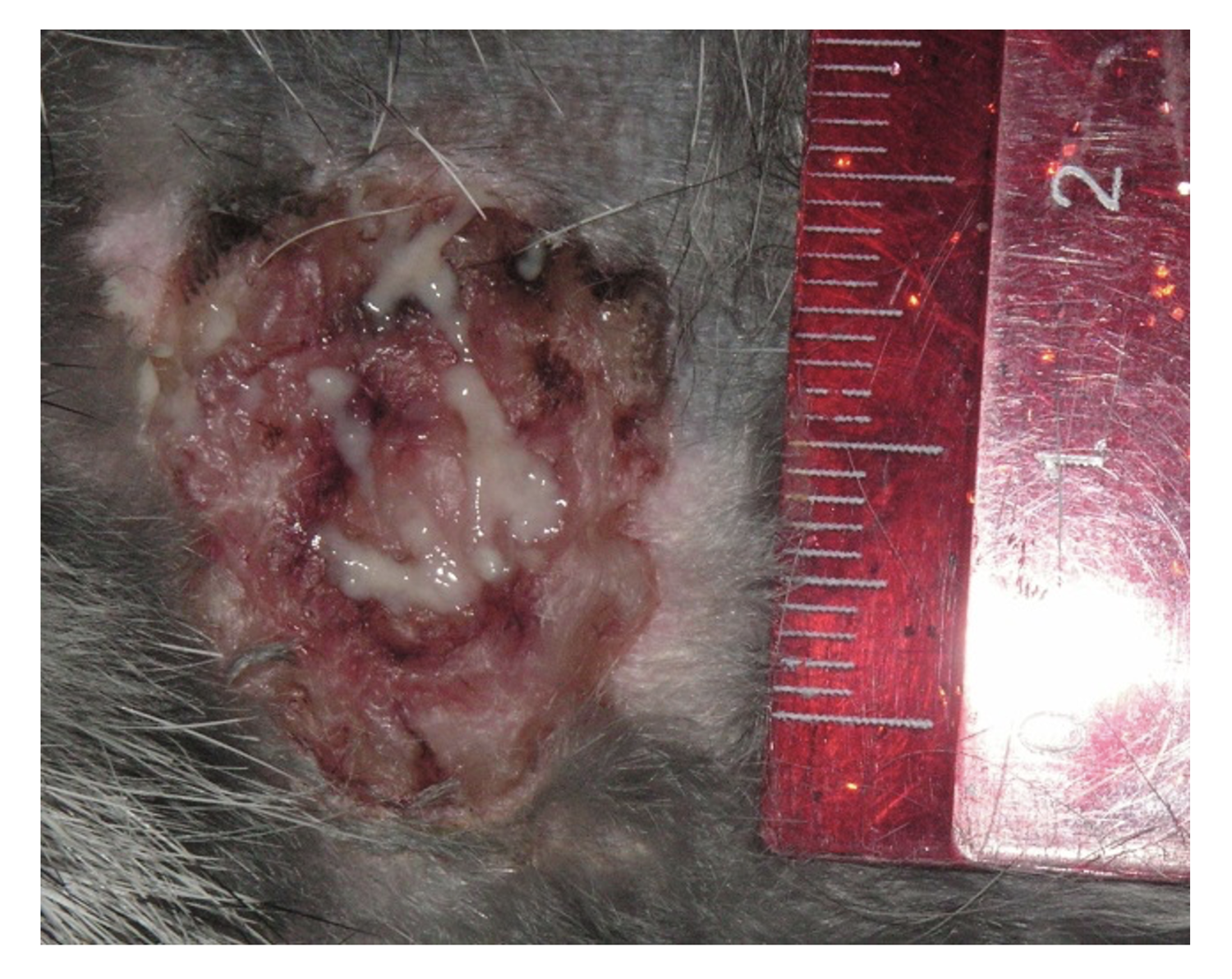

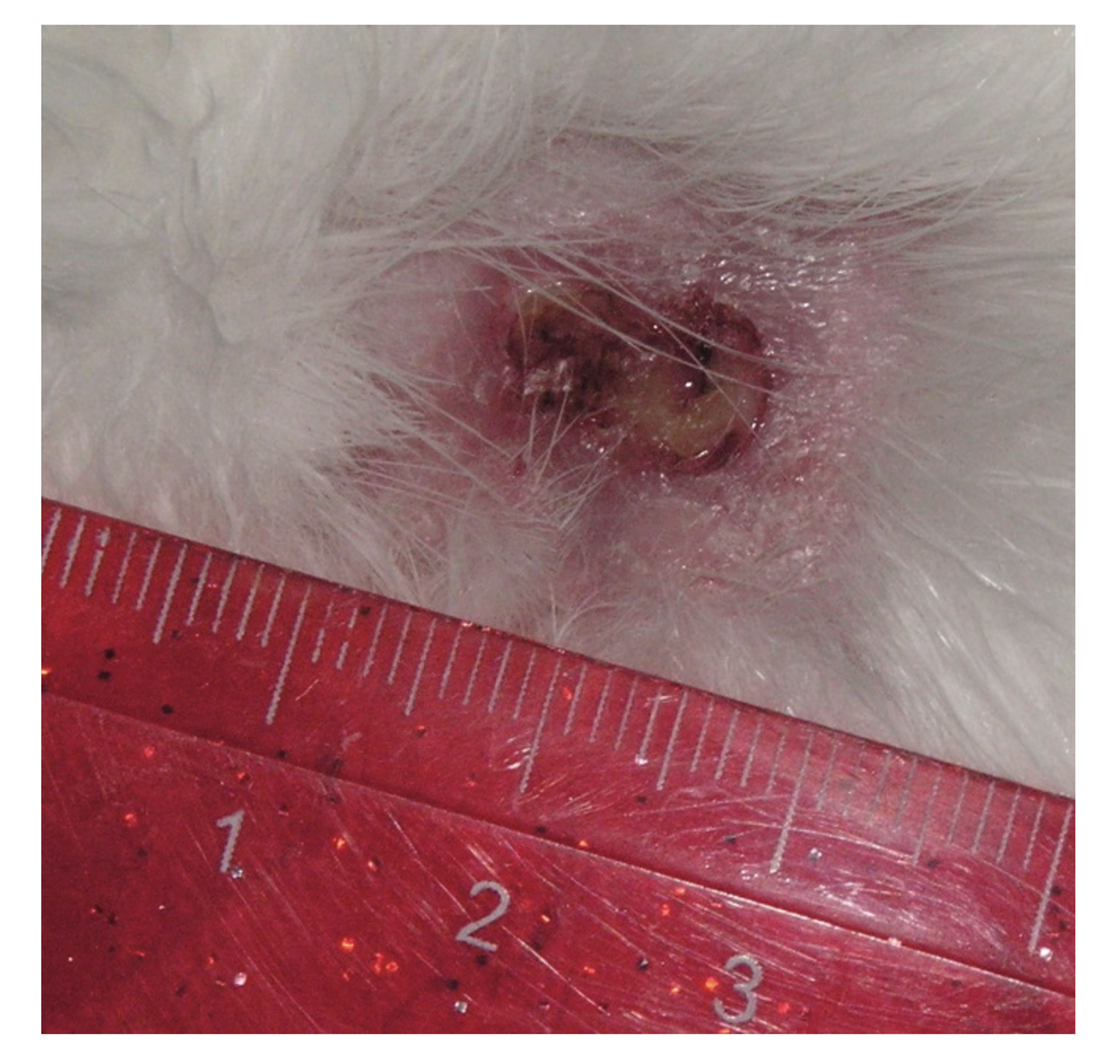

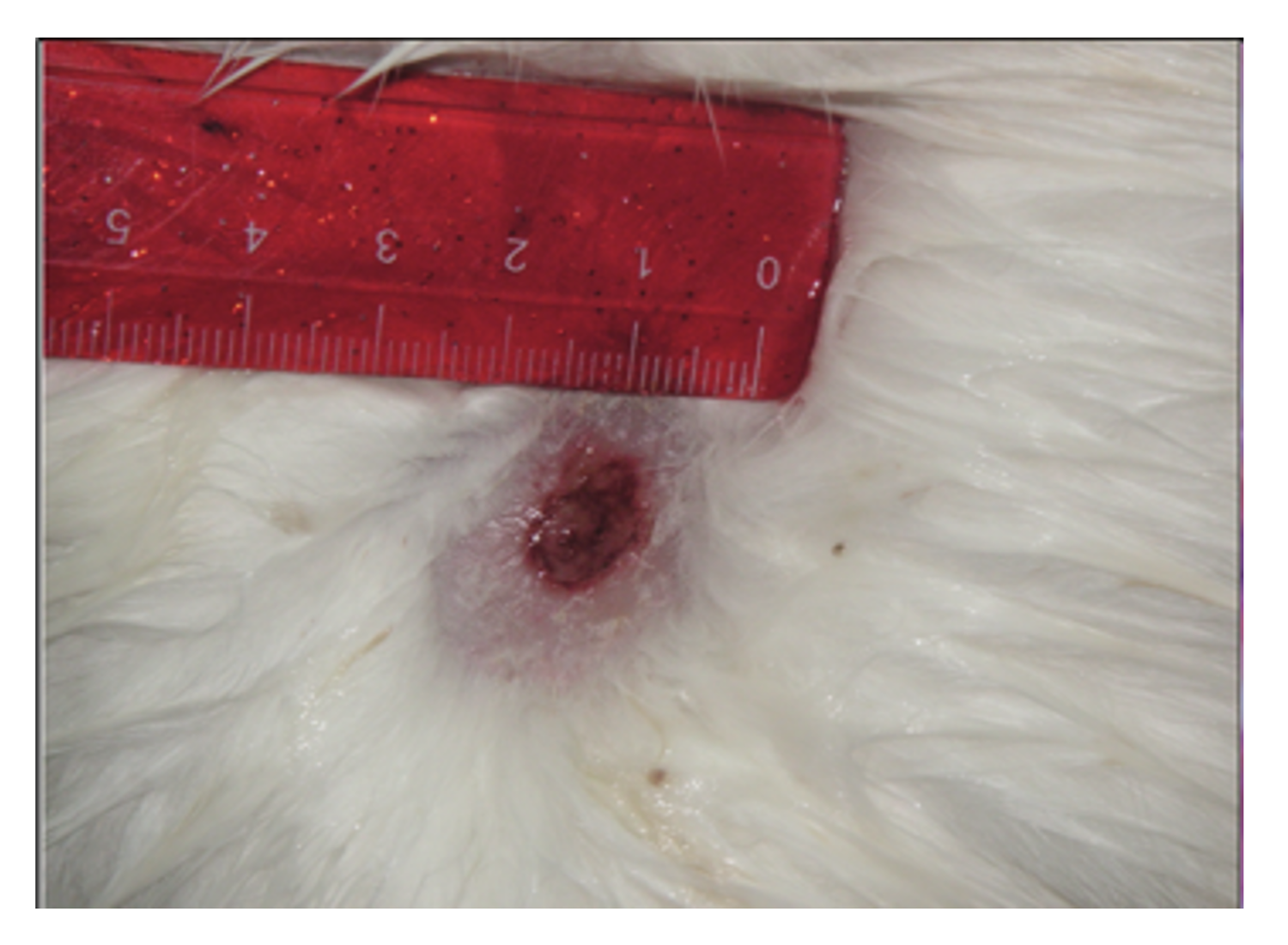

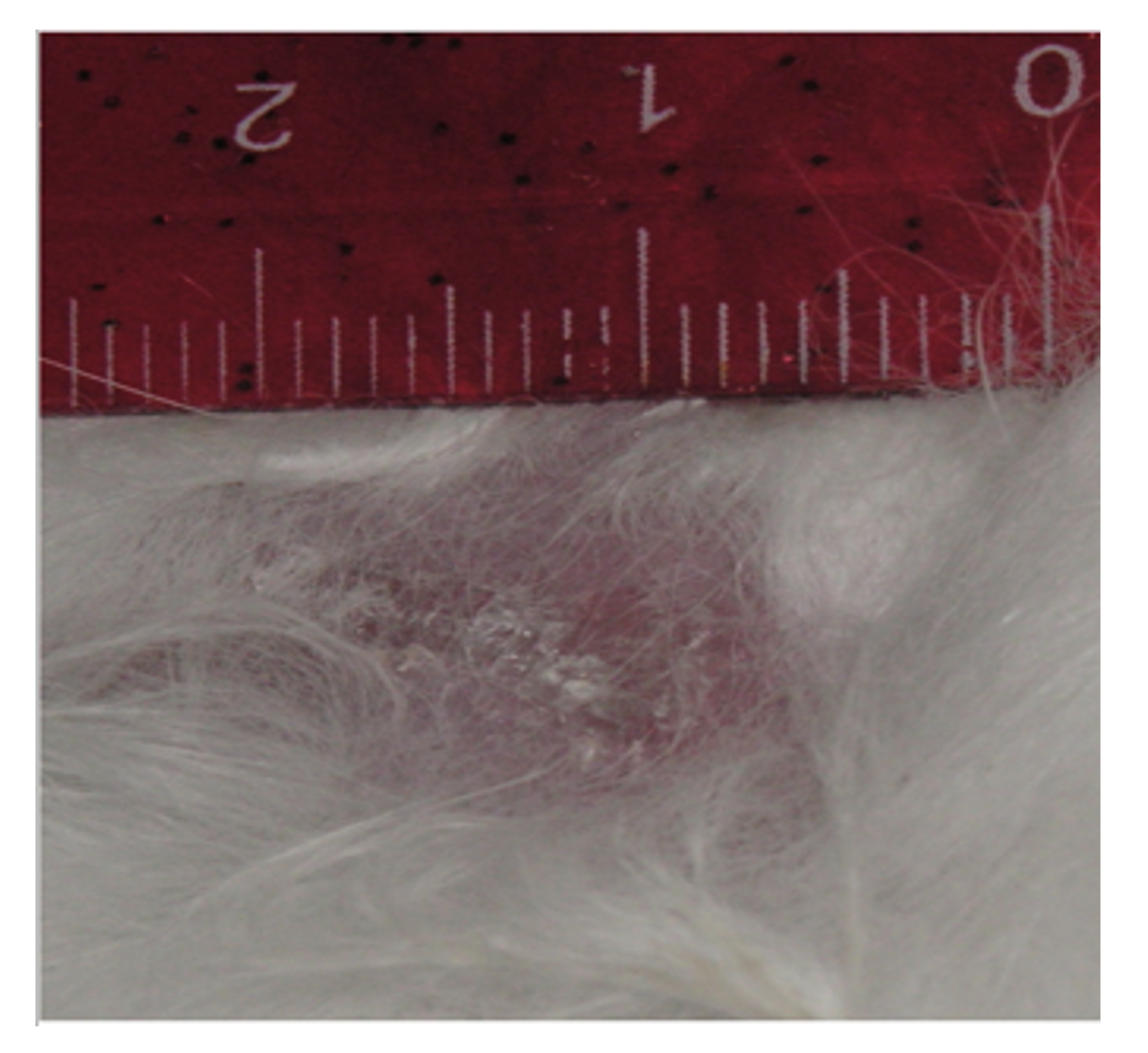

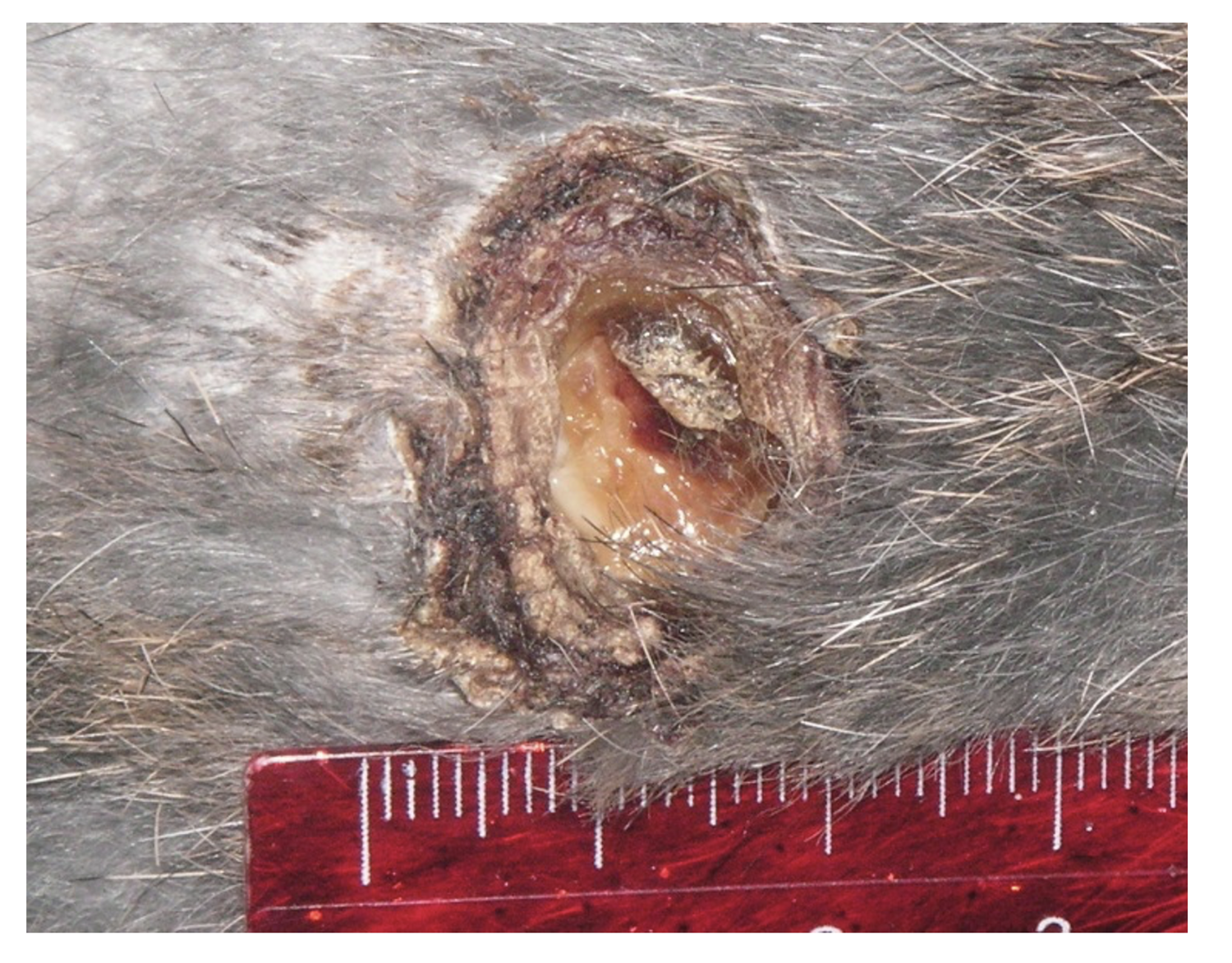

Эти сведения легли в основу диагноза: Пузырчатка вульгарная, тяжелая степень течения. PDAI – 190 баллов (рис. 49).

Рисунок 49. Клиническая демонстрация локального статуса пациентки М., 57 лет, от 12 ноября 2016 г.

В условиях стационара было проведено лечение преднизолоном 100 мг в сутки (из расчета 1 мг на кг массы тела) в течение всего периода стационарного лечении – 15 дней, с последующим снижением дозы на треть сразу и титрованием по 5 мг отмены в неделю; эссенциальные фосфолипиды по 5 мл в/в струйно, № 10; панангин по 1 таблетке 3 раза в сутки; кальций Д3 по 1 таблетке 3 раза в сутки; омепразол по 1 капсуле 20 мг 2 раза в сутки; наружная терапия мазью мометазона фуроат и орошение раствором метиленового синего.

Одновременно демонстрируется цитоиммунограмма кожи краевой зоны эрозий (табл. 4).

Таблица 4. Цитоиммунограмма кожи больной М., 57 лет, от 12 ноября 2016 г. № 138/4

|

Субпопуляции клеток кожи и жизнеспособность |

Фенотип |

Показатели, % |

|

Кератиноциты, из них активированные |

CD49f+ CD49f+ HLA-DR+ |

41,2 29,7 |

|

Фибробласты, из них активированные |

CD45– CD14– CD44+ CD45– CD14– CD44+ CD80+ |

54 0,6 |

|

Клетки Лангерганса, из них активированные |

CD207+ CD207+ CD80– HLA-DR+ CD207+ CD80+ HLA-DR– CD207+ CD80+ HLA-DR+ |

57 23,9 7,0 0,5 |

|

Эндотелиальные клетки, из них активированные |

CD146+ CD146+ CD54– HLA-DR+ CD146+ CD54+ HLA-DR– CD146+ CD54+ HLA-DR+ CD146+ CD34+ |

0,9 4,2 12,5 0 0,2 |

|

Тучные клетки, из них активированные |

CD249+ CD249+ CD63+ |

2,6 1,9 |

|

Моноциты, из них активированные |

CD45+ CD14+ CD45+ CD14+ HLA-DR+ |

4,0 2,5 |

|

Эпидермальные лимфоциты: Т-общие Т-хелперы Т-цитотоксические В-лимфоциты NK-клетки |

CD45+ CD3+ CD45+ CD3+ CD4+ CD8– CD45+ CD3+ CD4– CD8+ CD45+ CD3+ CD19+ CD45+ CD3– CD16+ CD56+ |

15 11 2 5 14 |

|

Жизнеспособность, % |

92 |

Клеточная суспензия, полученная из биоптата краевой зоны эрозии: жизнеспособность клеток – 92 %, что обеспечивает достоверность фенотипирования. Профиль цитоиммунограммы отражает аутоиммунный воспалительный фенотип, характеризующийся сочетанием эпидермальной гиперактивации, высокой антигенпрезентирующей активности, сосудистого компонента воспаления и умеренного участия врожденного иммунитета. Фенотип соответствует активной фазе аутоиммунного процесса с очаговой регенераторной компенсацией.

Ниже дан анализ субпопуляций клеток.

Кератиноциты (CD49f+ HLA-DR+) составляют 41,2 % популяции при высоком уровне активации – 29,7 %. Данные указывают на глубокую активацию эпидермиса, связанную с аутоиммунной атакой на десмосомальные белки (в частности, десмоглеины). Экспрессия HLA-DR на кератиноцитах свидетельствует о вовлечении их в антигенпрезентирующую функцию – ключевой механизм патогенеза пузырчатки, способствующий поддержанию локального аутоиммунного ответа.

Фибробласты (CD45– CD14– CD44+) составляют 54 %, активированные формы – 0,6 %. Низкая активация указывает на подавление репаративных механизмов в зоне поражения, вероятно, вследствие постоянного воспалительного давления и токсического воздействия аутоантител. Тем не менее сохранение общей доли фибробластов выше нормы отражает готовность ткани к регенерации при снятии воспалительного стимула.

Клетки Лангерганса (CD207+). Суммарное количество – 57 %, при этом активированные формы (CD80+ HLA-DR+) достигают 23,9 %, что является выраженным показателем гиперактивации антигенпрезентирующего звена. Наблюдается многополюсное распределение по фенотипам (DR+/DR–), что соответствует неоднородности иммунного ответа в пределах краевой зоны эрозий: сочетание активных антигенпрезентирующих клеток и клеток, находящихся в стадии истощения. Это типично для аутоиммунных процессов с цикличностью активности.

Эндотелиальные клетки (CD146+ CD54+ CD34+). Совокупная доля – 17,8 %, при этом CD54+ HLA-DR– составляют 12,5 %. Данный профиль отражает высокую сосудистую проницаемость и эндотелиальную активацию, что клинически проявляется экссудацией и формированием пузырей. Минимальное присутствие CD34+ (0,2 %) – признак ограниченного ангиогенеза, что объясняет замедленную эпителизацию эрозий.

Тучные клетки (CD249+ CD63+). Количество – 2,6 %, активированные – 1,9 %. Отмечается умеренная дегрануляция мастоцитов, поддерживающая воспаление через высвобождение гистамина, триптазы и TNF-α. Такое соотношение типично для хронического, неострого течения пузырчатки.

Моноциты (CD45+ CD14+ HLA-DR+). Общая доля – 4 %, активированные – 2,5 %. Отражает локальную макрофагальную инфильтрацию и активацию фагоцитарного звена, обеспечивающего клиренс аутоантител и клеточных остатков. Присутствие HLA-DR+ моноцитов подчеркивает участие этого звена в антиген-презентации и поддержании аутоиммунной реакции.

Эпидермальные лимфоциты:

Иммунный профиль характеризуется доминированием Th-звена (CD4+) при низком уровне цитотоксических Т-клеток (CD8+), что типично для аутоантителозависимого воспаления. Высокое содержание NK-клеток (14 %) отражает включение врожденного иммунного звена в ответ на разрушение эпидермиса и образование пузырей.

Фенотипическая картина указывает на аутоиммунно-воспалительный тип повреждения с эпидермальной гиперактивацией, выраженной антиген-презентацией и вовлечением сосудистого эндотелия. Одновременно наблюдается умеренная репаративная тенденция (активация CD14+ HLA-DR+ и присутствие CD34+ клеток), что позволяет отнести фенотип к переходному типу – воспалительно-регенераторному.

Цитоиммунограмма кожи пациентки М. отражает активный аутоиммунный воспалительный фенотип, типичный для пузырчатки вульгарной:

Клинико-фенотипическое значение: профиль соответствует активной фазе пузырчатки в зоне эрозий. При терапии, направленной на снижение антиген-презентации и восстановление межклеточных связей, ожидается переход к ремиссионному типу цитоиммунограммы кожи (ЦИГК).

В представленном примере констатируется факт количественного и функционального состояния клеток основных субпопуляций кожи, причем у конкретной пациентки, с ее уникальными особенностями кожи и всего организма. Фактически фотография сыпи информирует о локальном статусе, но не содержит информации о состоянии клеток, формирующих наблюдаемые элементы сыпи. Между тем выбор метода дозы ГКС при лечении пузырчатки, согласно рекомендациям, зависит от степени выраженности и локализации клинических проявлений, формы и длительности заболевания, сведений об эффективности ранее проводимой терапии.

Стало быть, это определяется субъективным восприятием и опытом дерматолога, а не объективной количественно-функциональной характеристикой клеток кожи пациента. Очевидно, это связано с тем, что наружная и системная терапия универсальны и не учитывают разницы фактического состояния клеток кожи у одного, отдельно взятого пациента. А ведь она есть.

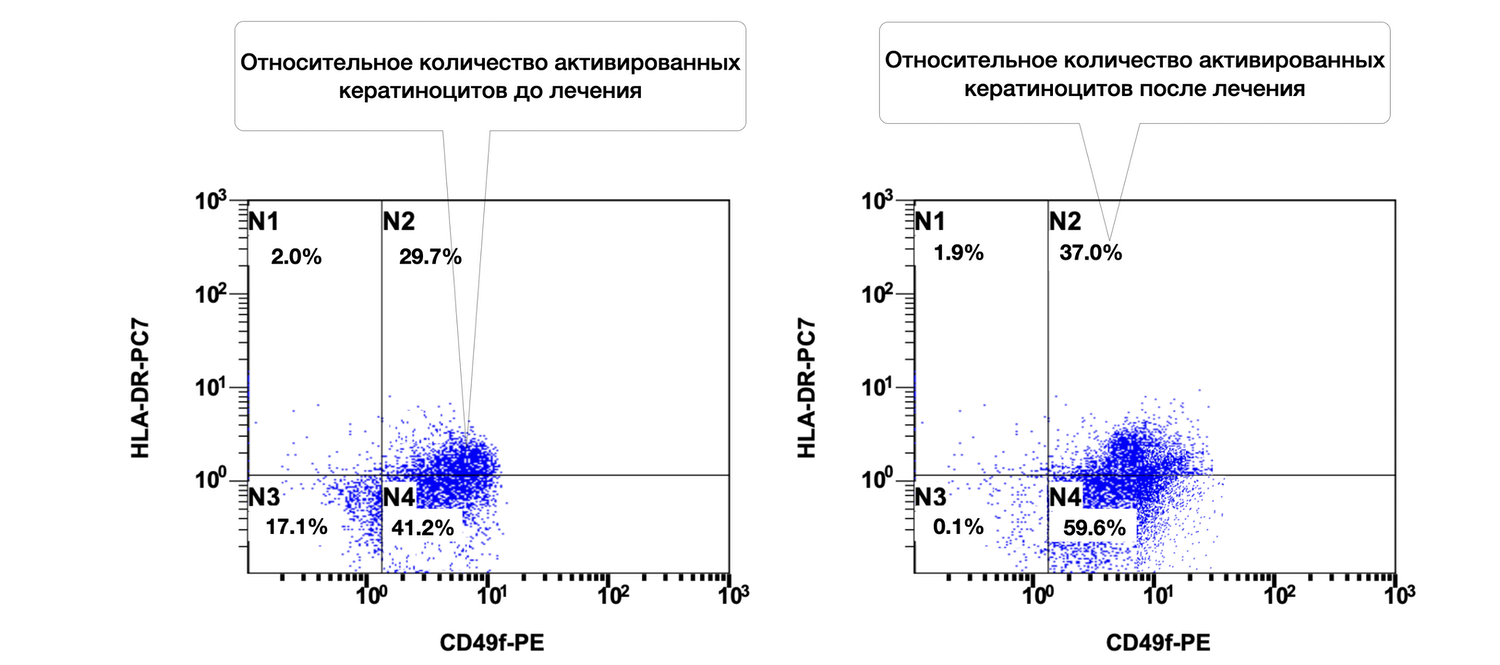

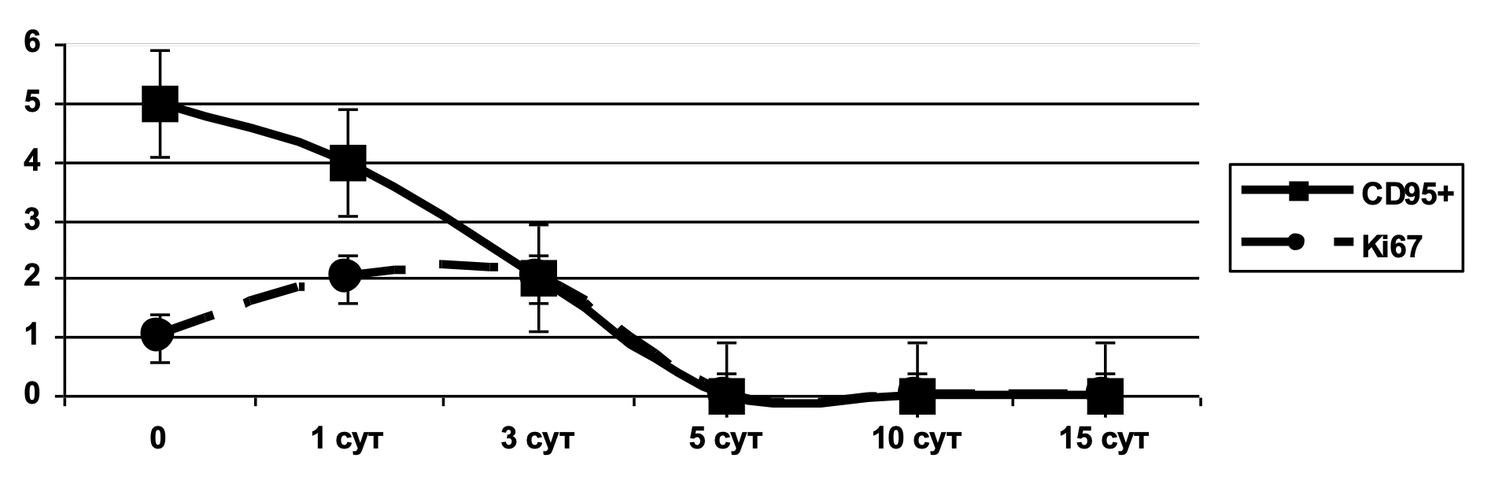

Так, только по одному показателю цитоиммунограммы кожи можно проследить, что количество кератиноцитов (CD49f+) в биоптате из инфильтрата кожи больной составляло 41,2 %, из них активированных (CD49f+ HLA-DR+) 29,7 %, а после лечения согласно Федеральным клиническим рекомендациям по дерматологии (2016) – 59,6 % и 37,0 соответственно (рис. 50).

Рисунок 50. Сравнительная характеристика относительного количества жизнеспособных активированных кератиноцитов (фенотип CD49f+ HLA-DR+) в суспензии клеток биоптата кожи больной М., 57 лет, от 12 ноября 2016 г. № 138/4 и 27 ноября 2016 г. № 138/5

Описание сравнительной характеристики относительного количества жизнеспособных активированных кератиноцитов (фенотип CD49f+ HLA-DR+) в клеточной суспензии кожного биоптата у пациентки М. на основании предоставленных диаграмм до и после лечения звучит так:

Дополнительные наблюдения:

В отличие от предыдущего случая, у этой больной относительное количество активированных кератиноцитов не уменьшилось, а возросло на фоне лечения (с 29.7% до 37.0%). Это требует комплексной оценки клинической картины: увеличение экспрессии HLA-DR может быть как негативным (признак персистирующего воспаления), так и нейтральным/положительным (отражающим активную регенерацию). В данном случае, может быть рекомендовано сопоставление с клиническими данными, уровнями воспалительных цитокинов, морфологией и общим ответом на терапию.

Предлагаемый способ оценки цитоиммунограмм кожи является не только решением важной задачи с точки зрения научных изысканий, но и позволяет дерматологу получить объективную информацию о наличии аутоиммунного процесса в коже пациента и учитывать эти результаты в качестве дополнительного диагностического критерия, а также средства повышения эффективности контроля проводимого лечения. Как и при большинстве других заболеваний кожи, гистологическое исследование биоптатов кожи часто проводится с целью дифференциальной диагностики. Но не для подбора лечения, что странно, ведь цитоиммунограмма кожи позволяет добавить к данному описанию еще и функциональную характеристику клеток кожи, особенно необходимую для оценки состояния кожи.

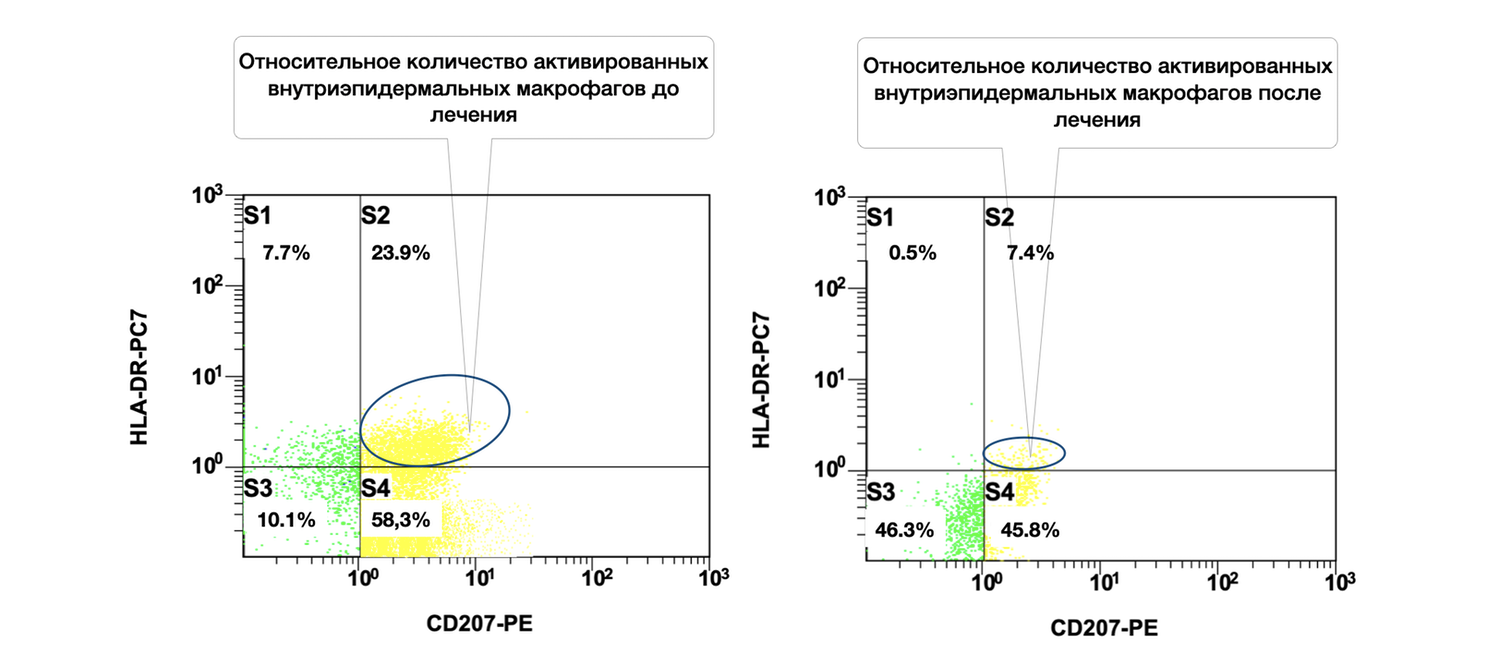

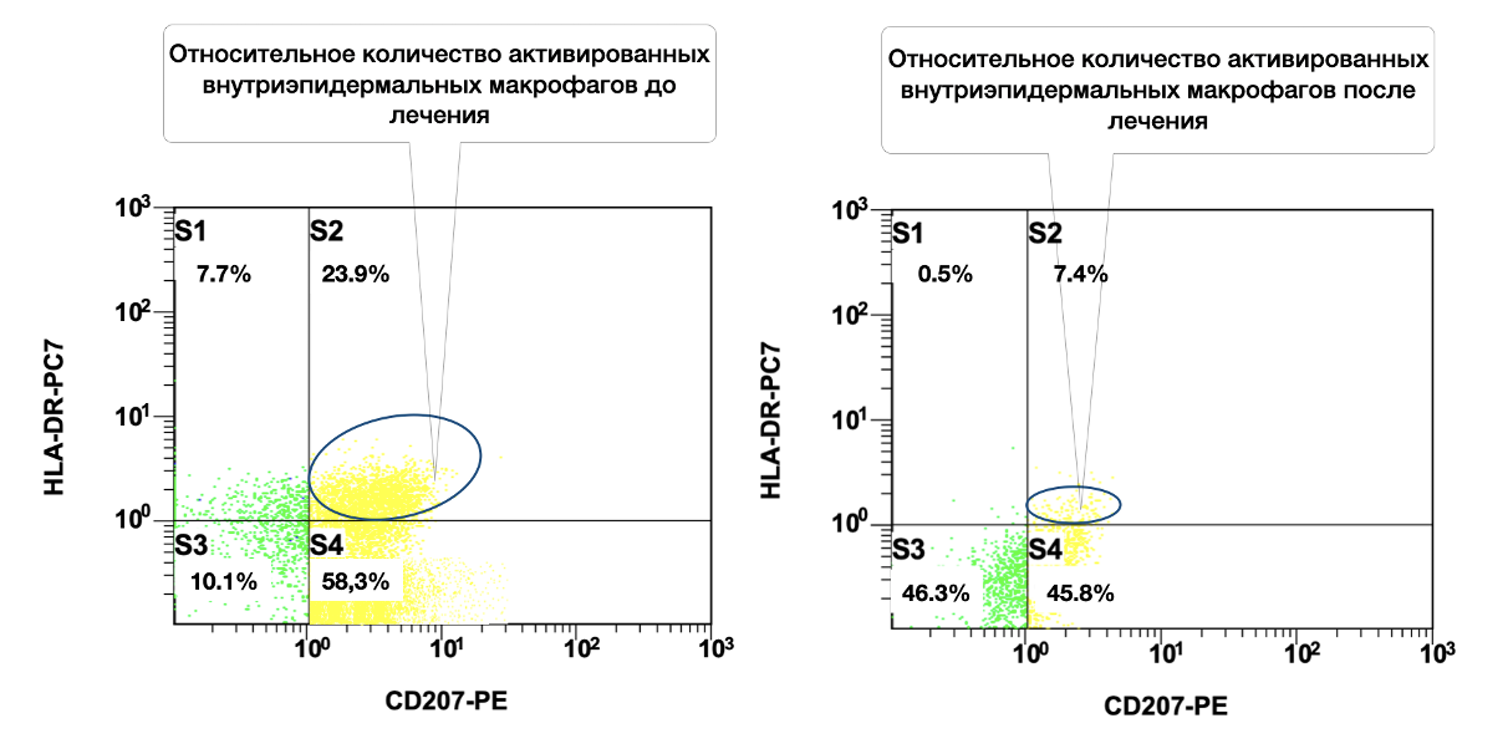

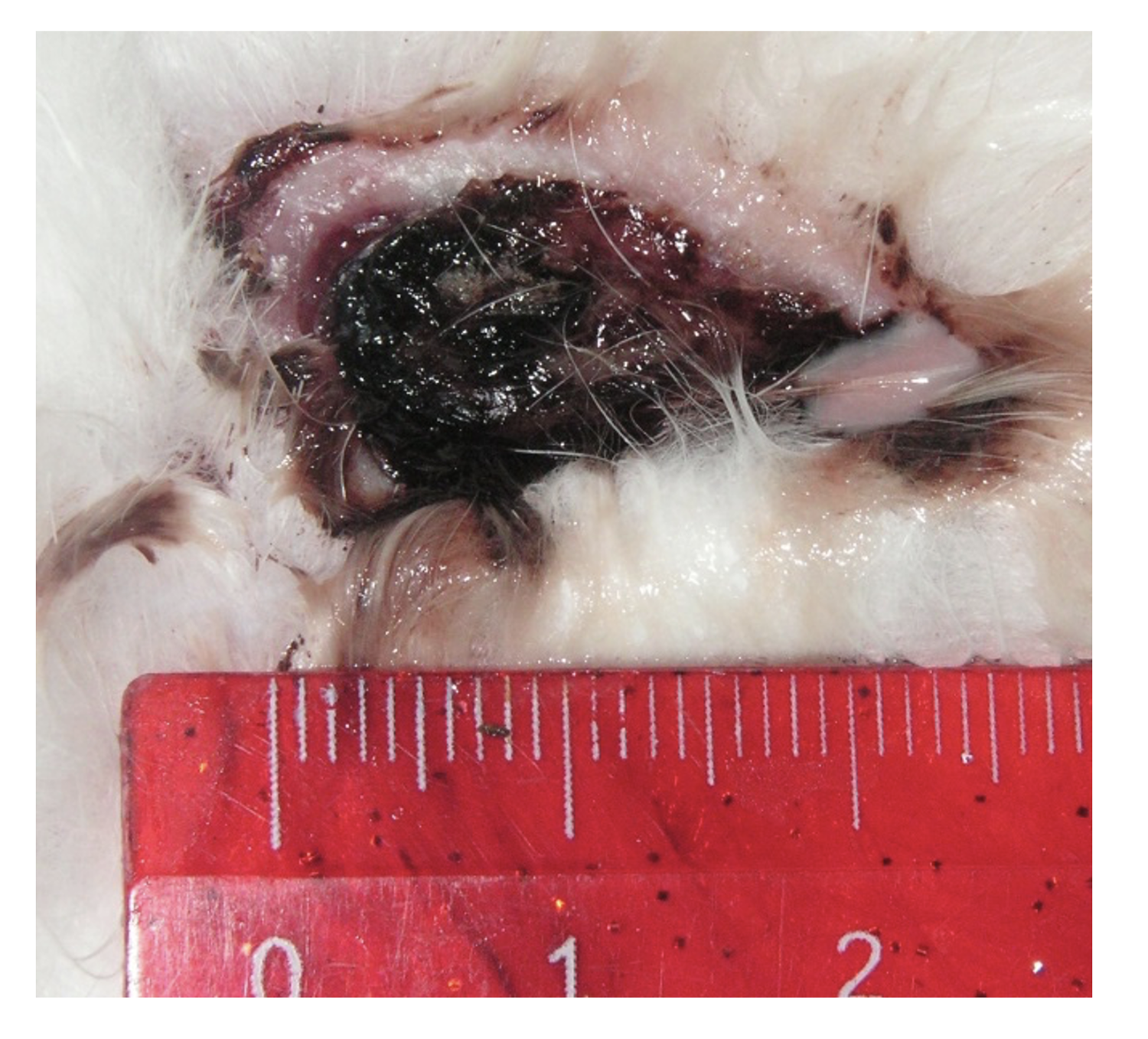

При выписке из стационара у больной отмечалась положительная динамика в виде регресса большинства высыпаний с формированием остаточной гиперпигментации. На коже туловища, верхних и нижних конечностей отмечалось наличие единичных, плотно прилегающих, сухих корок. Больная была выписана с клиническим улучшением на долечивание в амбулаторных условиях. Даны рекомендации продолжить прием преднизолона в дозе 70 мг в сутки с последующим решением вопроса о снижении суточной дозы принимаемого препарата с учетом клинико-лабораторных данных и под наблюдением дерматолога по месту жительства. Также был рекомендован прием гепатопротекторов, ингибиторов протонного насоса, препаратов калия и магния, регулятора кальциево-фосфорного обмена. Объективно это сопровождалось снижением количества активированных внутриэпидермальных макрофагов (CD207+ HLA-DR+) в цитоиммунограммах от 12 ноября 2016 г. (начало лечения) и 27 ноября 2016 г. (на момент первичного снижения дозы преднизолона со 100 мг в сутки до 70 мг) (рис. 51).

Рисунок 51. Сравнительная характеристика относительного количества активированных внутриэпидермальных макрофагов (фенотип CD207+ HLA-DR+) в суспензии клеток биоптата кожи больной М., 57 лет, от 12 ноября 2016 г. № 138/4 и 27 ноября 2016 г. № 138/5

Сравнительная характеристика относительного количества активированных внутриэпидермальных макрофагов (фенотип CD207+ HLA-DR+) в клеточной суспензии кожного биоптата этой пациентки до и после лечения на основе предоставленных цитоиммунограмм выглядит следующим образом.

Дополнительные зоны:

В итоге у пациентки отмечено значительное уменьшение доли активированных внутриэпидермальных макрофагов CD207+ HLA-DR+ после лечения (23,9 % → 7,4 %). Это может свидетельствовать об эффективности терапии, направленной на модуляцию иммунного ответа в коже и улучшение гомеостаза эпидермального иммунного микроокружения.

Спустя два месяца после стационарного лечения суточная доза преднизолона была уменьшена с 70 до 30 мг в сутки. Однако единичные эрозии сохранялись, что требовало стимуляции репаративных процессов, а в цитоиммунограмме кожи отмечался структурно-функциональный дефицит репаративного потенциала, определяемого уровнем эндотелиальных клеток (рис. 52).

Рисунок 52. Сравнительная характеристика относительного количества жизнеспособных эндотелиальных клеток (фенотип CD146+ HLA-DR+) в суспензии клеток биоптата кожи больной М., 57 лет, от 27 ноября 2016 г. № 138/5

Ниже представлено итоговое описание состояния жизнеспособных эндотелиальных клеток (фенотип CD146+) и их активированных форм (фенотип CD146+ HLA-DR+) у пациентки после лечения на основе предоставленного анализа методом проточной цитометрии.

После проведенного лечения у пациентки сохраняется высокая доля жизнеспособных эндотелиальных клеток (99,9 %), из которых только 15,6 % демонстрируют признаки активации. Это указывает на восстановление микроциркуляторного русла, уменьшение сосудистой активации, а также на нормализацию местного кожного иммунного фона. В совокупности такие изменения свидетельствуют о положительной динамике и эффективности терапии.

Эти обстоятельства можгут служить основанием к назначению средств с доказанным эффектом стимулирующего воздействия на пролиферацию клеток во вторую и третью фазы ранозаживления.